Le début des différences sociales

Les premiers colons néolithiques du territoire français vivent en petits groupes peu hiérarchisés. Mais, autour de 4500 avant notre ère, l’essor démographique des populations et la pression que cela engendre sur l’espace contribuent au développement des différenciations sociales. Comment l’archéologie en rend-elle compte ?

Des sépultures privilégiées

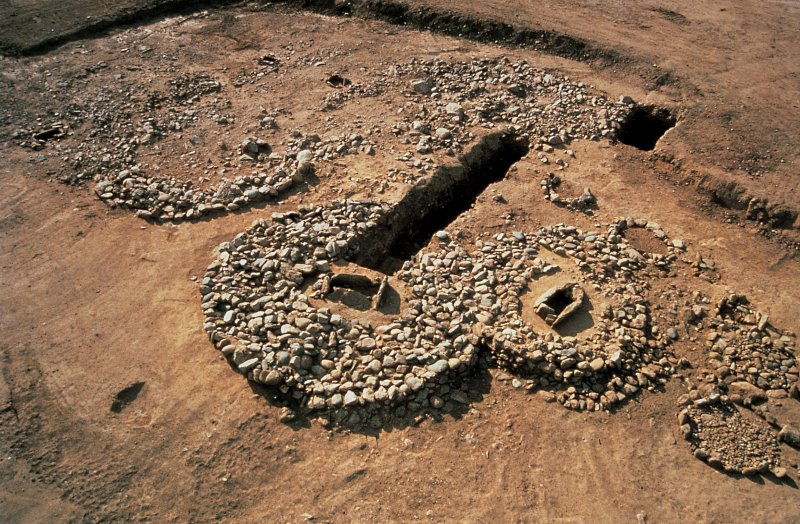

La nécropole néolithique à tertres de pierres du Camp del Ginèbre à Caramany (Pyrénées-Orientales), datée du début du Chasséen (vers 4500 avant notre ère), fouillée en 2000-2001.

La nécropole néolithique à tertres de pierres du Camp del Ginèbre à Caramany (Pyrénées-Orientales), datée du début du Chasséen (vers 4500 avant notre ère), fouillée en 2000-2001. Entourés de tombes simples, trois cairns (11 m de diamètre pour le plus grand) contiennent chacun un coffre de pierre. L'inhumation et l'incinération sont attestées sur le site.

Camp del Ginèbre, Caramany, Pyrénées-Orientales, Occitanie

© Alain Vignaud, Inrap

L'une des manifestations visibles des inégalités sociales réside dans les monuments funéraires construits à partir de 4700 avant notre ère environ sur le territoire français. Ces monuments sont constitués d’un grand enclos délimité par une palissade ou un fossé, d’un espace circulaire et d’un couloir long de 30 à 250 m. La sépulture est installée dans l’espace circulaire, au sein d’une chambre funéraire en bois recouverte d’un tumulus (tertre) de terre. Dans le sud et l’ouest de la France, les monuments funéraires sont construits en pierre. Ces cairns représentent les premières expressions du mégalithisme (constructions en grosses pierres). Ils sont destinés à l’inhumation d’une élite capable de mobiliser leur communauté pour la construction de leur sépulture.

-

L'une des tombes en ciste de pierre de type "Chamblandes" de la nécropole de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), datée du Néolithique moyen et fouillée en 2004.

© Dominique Baudais, Inrap

Les morts sont déposés en position repliée, au fur et à mesure des décès, dans ces coffres qui fonctionnent comme autant de caveaux familiaux. -

Cairn mis au jour lors d’un diagnostic mené en 2005.

© Hervé Paitier, Inrap -

Vue zénithale d'un bâtiment néolithique abritant une sépulture collective, Passy-Véron (Yonne), 2006.

© 2C2L, Strasbourg, Inrap

L'édifice mesure 11,5 m de long sur 3,5 à 4 m de large. Une rangée de quatre poteaux sépare l'espace intérieur. À l'intérieur de la sépulture, ont été enterrés au moins 41 individus. -

Vue en cerf-volant du monument funéraire 2 de 90 m de longueur. La tombe comprenant un individu accompagné de moutons/chèvres, mesure 3,5 m de longueur. Nécropole du Néolithique moyen à Fleury-sur-Orne (Calvados), 2014.

© François Levalet, Arkéocap, Inrap -

Vue de la tombe 19-5 enserrée dans ses deux fossés qui délimitent un monument de 50 m de longueur. La tombe de 3 m de longueur contenait un individu accompagné de 7 moutons/chèvres. Nécropole du Néolithique moyen à Fleury-sur-Orne (Calvados), 2014.

© Arnaud Poirier, Inrap

Objets rares

Lames de haches polies découvertes sur différents sites des côtes d'Armor.

Lames de haches polies découvertes sur différents sites des côtes d'Armor.© Hervé Paitier, Inrap

Certains objets du Néolithique moyen semblent destinés à marquer l’importance de leurs détenteurs. Ils sont généralement découverts en contexte funéraire et plutôt dans des tombes d’homme. C’est, par exemple, le cas des haches polies en jadéite originaires du Mont Viso (Alpes Italiennes), que l’on retrouve jusqu’aux Pays-Bas et en Écosse. D’une couleur verte translucide, d’une finesse de polissage telle qu’on l’appelle poli miroir, ces objets minces et fragiles n’ont pas été utilisés, contrairement aux haches en silex. Ils ont une fonction d’affichage qui permet aux hommes d’un certain âge qui les détiennent, d’affirmer leur prestige et leur pouvoir. Des tombes masculines ont également livré des armatures de flèches en silex, indiquant une valorisation de la chasse, voire de la guerre. À la fin du Néolithique, les premiers objets en cuivre (un métal disponible à l’état naturel) font leur apparition : poignards, haches, perles, épingles. Il s’agit aussi d’objets rares dont la détention marque une position sociale privilégiée.

Le phénomène des enceintes

Un camp datant du néolithique a été dégagé en Vendée à St Gervais, celui-ci comprend une enceinte à double fossés avec son entrée.

Un camp datant du néolithique a été dégagé en Vendée à St Gervais, celui-ci comprend une enceinte à double fossés avec son entrée. camp néolithique, Saint-Gervais, Vendée, Pays de la Loire. © Hervé Paitier, Inrap

Dans la seconde moitié du Ve millénaire et au cours du IVe millénaire, partout en France et dans une grande partie de l’Europe néolithique, s‘élèvent de grandes enceintes à fossés extérieurs et à palissades enserrant plusieurs hectares. Ces structures, souvent visibles de loin, sont interprétées comme des édifices marquant l’emprise d’une communauté sur un territoire. Il peut s’agir également de lieux de rassemblements réguliers pour des communautés alentours. Dans les fossés extérieurs et dans le fond des tranchées de palissade, on trouve parfois des dépôts intentionnels de vases et de carcasses d’animaux, qui pourraient représenter les restes de banquets. L’édification de tels ouvrages suppose la mobilisation d’une main-d’œuvre nombreuse sur un long terme, avec un encadrement suffisamment convaincant ou contraignant.