Un chantier pharaonique : le canal Seine-Nord Europe

En préalable à la construction du canal Seine-Nord Europe sous maîtrise d’ouvrage de Voies navigables de France, l’Inrap a conduit l’un des plus grands chantiers archéologiques d’Europe : 1700 hectares diagnostiqués et 300 sites fouillés sur 81 hectares. Cette ampleur a nécessité un mode d’intervention spécifique et des outils innovants.

Diagnostics : un mode d’intervention spécifique

Dès 2008, une coordination scientifique et technique a été constituée afin de répondre rapidement aux besoins de diagnostic. Compte tenu de la longueur et la largeur du tracé, de la profondeur de l’ouvrage et de l’ampleur des aménagements annexes, trois types de sondage ont été menés.

La détection de sites peu profonds

Les sites peu profonds (de 0,30 m à 0,50 m sous la terre arable) ont été détectés en traçant de longues tranchées parallèles, larges de 3 m et espacées de 25 m, creusées simultanément par trois ou quatre pelles hydrauliques. Les vestiges éventuels étaient caractérisés (cadre chronologique du site, taille, état de conservation), cartographiés et géoréférencés, puis les tranchées de diagnostic étaient rebouchées.

Les sondages « en puits »

Une campagne systématique de sondages profonds a été prescrite sur la totalité du tracé afin de repérer des vestiges paléolithiques contenus dans les accumulations de lœss (parfois plus de 20 m). Ces sondages ont été menés par des équipes de spécialistes - préhistoriens, géologues, géomorphologues… - capables de comprendre et d’interpréter la formation des dépôts sédimentaires. Leur sécurité était garantie grâce à des balcons passerelles à pieds télescopiques débordants conçus par l’Inrap.

Les expertises en fonds de vallée

Des équipes spécialisées regroupant des archéologues et des géomorphologues sont intervenues dans les fonds de vallée recoupés par le tracé du canal pour analyser les dépôts sédimentaires alluviaux et les traces d’occupation laissées par les hommes. En effet, la formation sédimentaire spécifique de ces zones peut laisser présager la présence de vestiges rares, notamment du Mésolithique.

Fouilles : des outils d’interprétation innovants

Sur le chantier du canal Seine-Nord Europe plusieurs outils d’analyse et d’interprétation des données de terrain ont été expérimentés par l’Inrap. Basés sur les nouvelles technologies, ils ont aidé à la compréhension des sites fouillés et enrichi la réflexion scientifique des archéologues.

L’archéopédologie

Échantillonnage dans la coupe d’un fossé en vue de la réalisation d’analyses granulométriques et micromorphologiques ; exemple du site « Le Bois Crochette » à Eterpagny.

© Inrap

Échantillonnage dans la coupe d’un fossé en vue de la réalisation d’analyses granulométriques et micromorphologiques ; exemple du site « Le Bois Crochette » à Eterpagny.

© Inrap

Spécialiste des sols, de leur formation et de leur évolution, l’archéopédologue met en évidence les traces laissées dans le sol par divers processus chimiques et physiques associés aux structures archéologiques : croûte de fer formée sous un poteau par oxydoréduction, accumulations de cuivre ou mercure dues aux pigments de fresques murales… Il effectue les prélèvements, fait réaliser les analyses et propose une interprétation à l’archéologue. Il l’aide ainsi à déterminer la fonction d’espaces ou de bâtiments dont il reste peu de vestiges.

La géophysique

La mesure de certains paramètres physiques du sol peut apporter des réponses pertinentes à l’archéologue. L’approche la plus commune consiste ainsi à mesurer la résistivité électrique ou le champ magnétique pour obtenir des informations sur la présence de vestiges archéologiques. Ces mesures ne se substituent pas au travail de fouille mais peuvent le compléter dans des cas précis. La géophysique est également utilisée pour mieux comprendre les paysages anciens, par exemple en aidant à retracer la morphologie des fonds de vallées. Enfin, elle peut être mise en œuvre directement lors de la fouille pour aider à caractériser les niveaux archéologiques : la mesure de la susceptibilité magnétique permettra, par exemple, d’identifier des zones de forge même si aucun indice n’est visible à l’œil nu.

La microtopographie

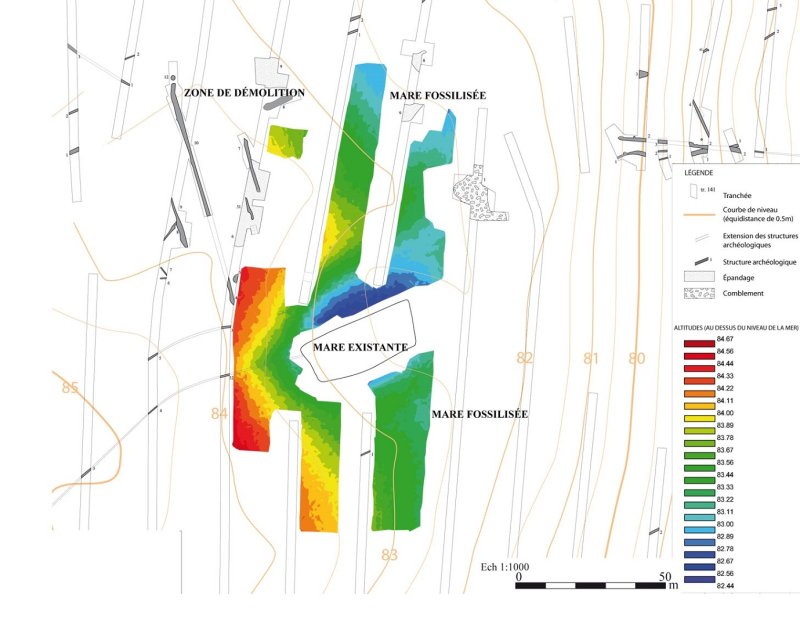

Campagne microtopographique sur la commune de Campagne (Oise) : un ensemble hydraulique mis au jour.

© Sylvain Rassat, Inrap

Campagne microtopographique sur la commune de Campagne (Oise) : un ensemble hydraulique mis au jour.

© Sylvain Rassat, Inrap

Les archéologues repèrent parfois sur le terrain des anomalies spatiales qui peuvent provenir d’aménagements réalisés par l’homme dans des périodes très anciennes. Pour caractériser ces traces laissées sur l’environnement, des techniques de télédétection sont utilisées. Le travail microtopographique consiste ainsi à effectuer au GPS des relevés de précision centimétrique, puis à élaborer des représentations graphiques. On peut ensuite observer et comprendre les reliefs invisibles à l’œil nu, en creux ou en élévation, grâce à un maillage de points permettant la modélisation et l’analyse de la surface du terrain en trois dimensions.

Le système d’information géographique (SIG)

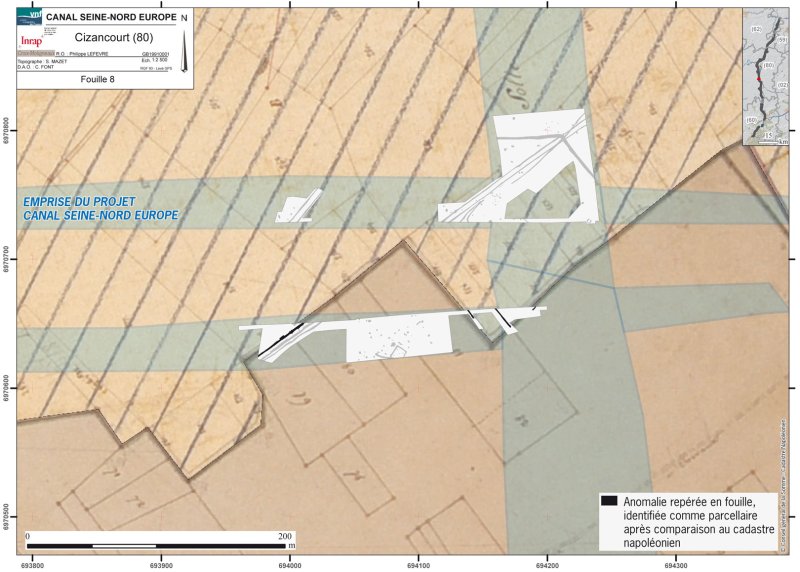

Intégration de plan cadastral du XIXe siècle (cadastre dit « Napoléonien ») permettant aux archéologues d’identifier des structures difficilement interprétables sur le terrain, comme des vestiges de limites parcellaires aujourd’hui disparues.

© Inrap

Intégration de plan cadastral du XIXe siècle (cadastre dit « Napoléonien ») permettant aux archéologues d’identifier des structures difficilement interprétables sur le terrain, comme des vestiges de limites parcellaires aujourd’hui disparues.

© Inrap

L’ampleur de l’aire d’investigation archéologique a conduit très vite l’Inrap à mettre en place un SIG, base de données qui permet la gestion de multiples données archéologiques géolocalisées. Celles-ci sont affichées dans un système géographique de référence (Lambert 93 par exemple) qui indique le positionnement des entités les unes par rapport aux autres et de manière globale (en France, dans la région, le département, la commune, la parcelle). À chaque objet représenté dans cet espace sont associées des informations (nature de l’objet, dimensions, datation, etc.) qui permettent ensuite d’effectuer des recherches thématiques et des calculs statistiques. Par exemple, on peut rechercher sur un site toutes les inhumations de la période chrétienne, ou visualiser dans une sépulture l’emplacement des restes osseux.

Les données recueillies sur le terrain peuvent aussi être croisées avec des données archéologiques plus anciennes, ou d’autres données : relief, réseau routier ou hydrographique, contexte géologique ou climatique, photographies aériennes, cartes anciennes… L’archéologue pourra ainsi déterminer la distance entre les installations humaines et l’eau potable, comparer plusieurs sites entre eux etc.