Les premiers Francs de Poitiers

Il peut sembler étrange de parler des Francs dans cette présentation de l’Antiquité à Poitiers. C’est pourtant bien avec eux, au tout début du VIe siècle, que les us et coutumes antiques cèdent peu à peu la place à un nouveau monde.

L’Antiquité tardive (du début du IVe au la fin du Ve siècle) a été marquée par les grandes migrations de populations d’origine germanique, aussi appelées d’une manière simplificatrice « les invasions barbares ». Installés dans le nord de la Gaule depuis le début du Ve siècle, les Francs saliens y protègent les provinces romaines et fondent bientôt la dynastie mérovingienne. De leur côté, les Wisigoths, après avoir pillé Rome, progressent vers l’ouest et font alliance avec les Romains contre les Vandales, les Suèves, les Alains, les Huns… Ils obtiennent en échange le statut de fédérés et des terres en Aquitaine.

Et lorsque l’empire romain d’Occident disparaît, en 476, les chefs « barbares » demeurent, au moins officiellement, au service de l’empereur romain d’Orient installé à Byzance (l’actuelle Istanbul en Turquie).

En 507, une grande bataille oppose les Francs aux Wisigoths dans la plaine de Vouillé, près de Poitiers. Clovis lui-même tue le roi Alaric, et sa victoire marque la fin du royaume wisigothique en Gaule. Nommé consul honoraire de Rome par l’empereur d’Orient, il étend le royaume franc à l’Aquitaine, la Gascogne, le Languedoc et le Limousin. Les lois saliques se substituent alors au droit romain.

Une nécropole intra-muros

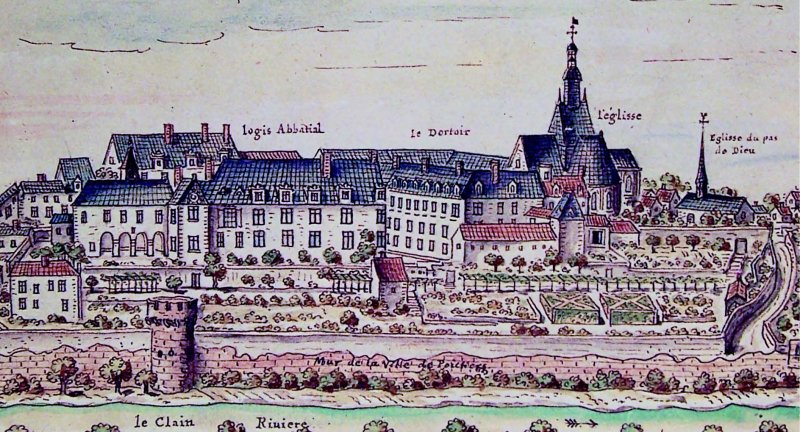

Vue cavalière de l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers en 1699. Si l’on connaissait un peu l’abbaye de l’époque moderne, les historiens et archéologues avaient peu d’information sur l’abbaye primitive (VIe siècle) jusqu’aux fouilles préventives réalisées par l’Inrap en 2005.

© Bnf, Cabinet des estampes.Des fouilles ont été réalisées en 2005 sur les terrains de l’ancienne abbaye Sainte-Croix, l’un des plus anciens monastères féminins de Gaule, fondé par Radegonde au milieu du VIe siècle. Elles ont permis la découverte tout à fait surprenante d’une nécropole du tout début du VIe siècle située non à l’extérieur de la ville mais à l’intérieur de ses remparts.

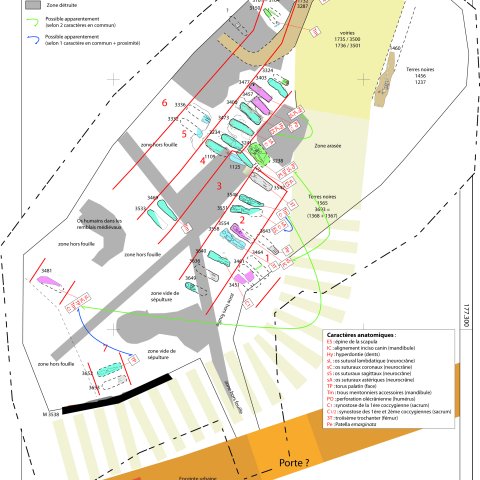

Les tombes étaient disposées en rangées, comme dans les nécropoles mérovingiennes. Leur nombre est estimé entre quatre-vingts et quatre-vingt-dix, mais seules quarante-six se trouvaient dans l’emprise de fouille. Elles abritaient des hommes et des femmes de tous âges, ainsi que des adolescents et des enfants. Les études anthropologiques et biologiques ont montré à la fois que de nombreux liens de parenté existaient entre les individus, et que ceux-ci ne semblaient pas appartenir à la région.

Les squelettes de plusieurs hommes présentent les traces de traumatismes liés à une vie guerrière. Des pièces d’armement ont d’ailleurs été retrouvées dans le mobilier funéraire de deux tombes : un umbo et deux manipules (partie centrale et poignées de bouclier). Ces éléments sont similaires à ceux connus dans les nécropoles franques de l’est de la France. Un des hommes portait une riche boucle de ceinture en pierre, dont l’ardillon en bronze était décoré de grenats. Malheureusement, les terrassements réalisés au moment de la construction de l’abbaye ont arasé les tombes ; une grande partie du mobilier, notamment des armes, a dû disparaitre à ce moment-là.

L’hypothèse la plus crédible est qu’il s’agit de dignitaires francs installés à Poitiers après la victoire de Vouillé, avec leurs hommes de troupe et leur famille, pour diriger la cité et représenter l’autorité du roi.

-

Plan de la nécropole des Hospitalières. Fin Ve (?) - début du VIe siècle.

© Véronique Gallien et Frédéric Gerber, Inrap. -

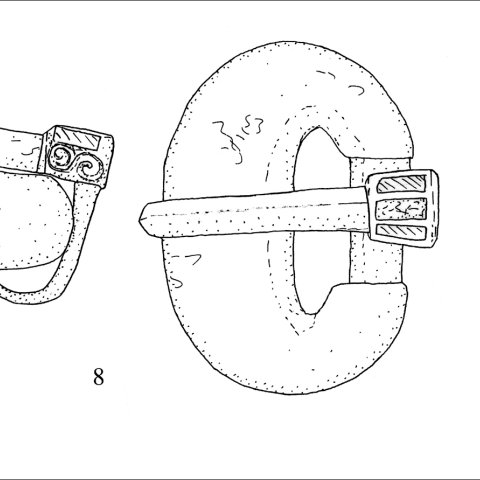

Umbo (partie centrale au devant du bouclier) et manipule (poignée) d’un bouclier qui était déposé dans la tombe d’un riche personnage dans la nécropole des Hospitalières (site 26). Ces éléments sont semblables à ceux retrouvés pour la même époque (fin du Ve – début du VIe siècle) dans les sépultures du nord de la Gaule, alors peuplé par des Germains occidentaux, tels les Francs.

© Jean-Charles Cédelle, Société de Recherches Archéologiques du pays Chauvinois. -

Boucle en pierre, alliage à base de cuivre et grenat (8), et boucle en fer (9) trouvées dans la sépulture d’un guerrier (site 26), qui était également accompagné d’un bouclier (fin Ve - VIe siècle).

© Isabelle Bertrand, Musées de Chauvigny. -

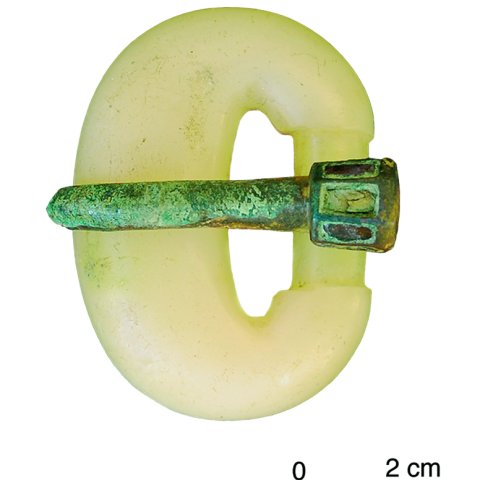

Cette boucle en pierre blanche (fin Ve - VIe siècle, site 26) est une pièce exceptionnelle, qui ressemble à celles en écume de mer connues dans le nord et le centre de l’Europe. Elle a peut-être été fabriquée dans un atelier des provinces romaines orientales.

© Jean-Charles Cédelle, Société de Recherches Archéologiques du pays Chauvinois. -

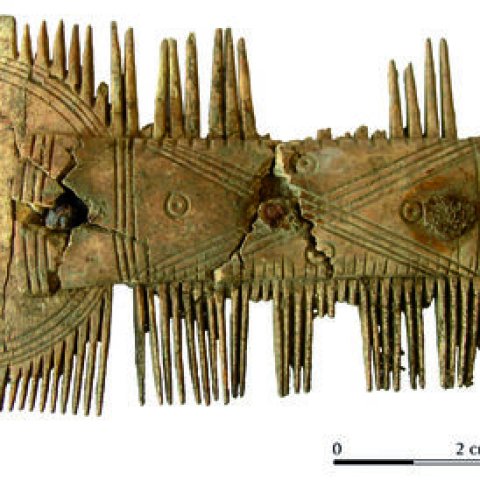

Peigne à double denture, décoré d’ocelles, trouvé dans une sépulture d’homme (fin Ve - VIe siècle, site 26). Les plaques en os qui le composent sont assemblées par des rivets en fer. À la fin de l’Antiquité et pendant toute la période mérovingienne, cet accessoire de coiffure symbolise le rang social. Il est porté suspendu à la ceinture grâce à ses perforations aux extrémités.

© Isabelle Bertrand, Musées de Chauvigny.