Patrimoine protégé

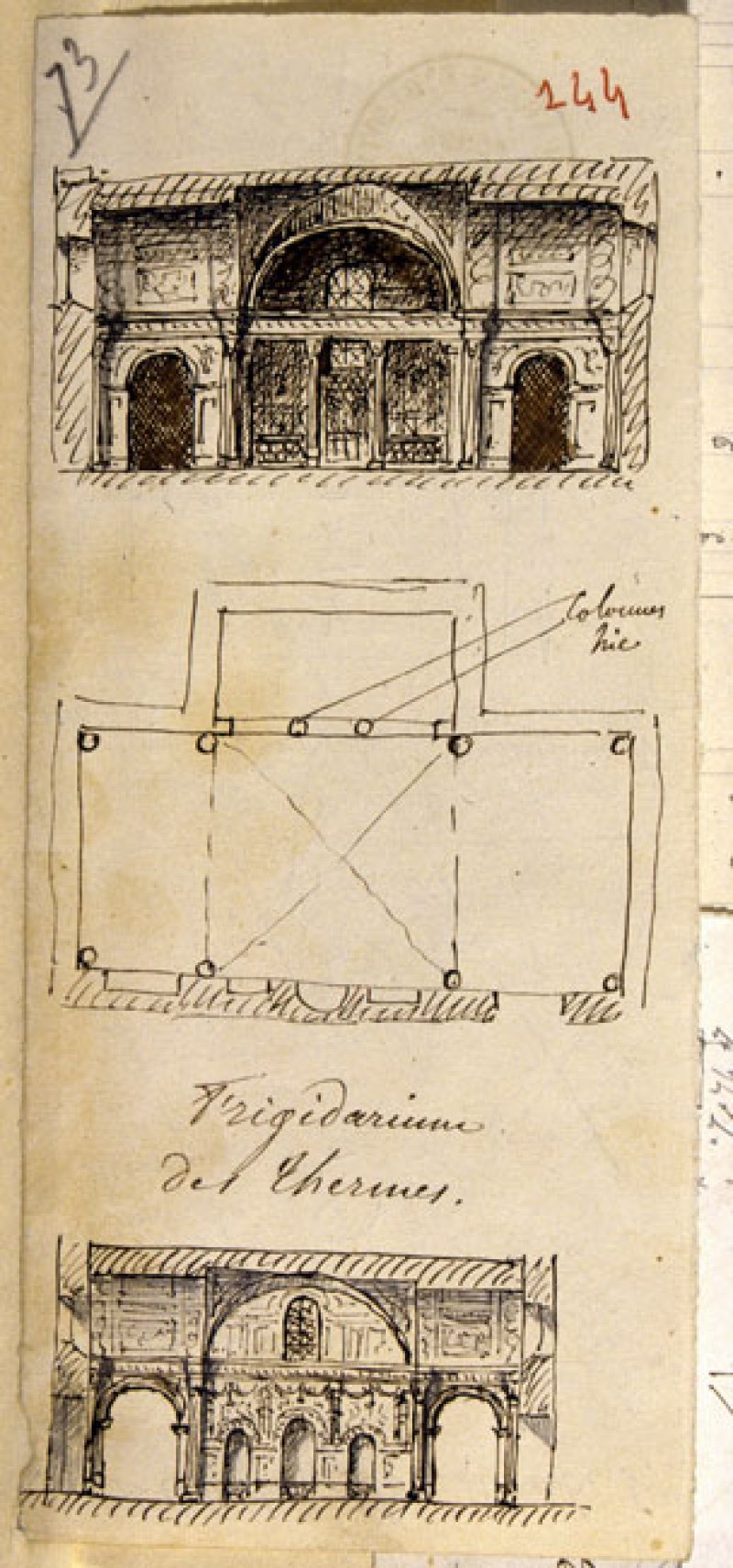

Relevé du frigidarium des thermes gallo-romains de Cluny par Theodore Vacquer. La reconstruction de Paris sous le baron Hausmann révèle, en même temps qu’elle menace de destruction, des pans entiers de la ville antique. Après la campagne de fouilles menée par Vacquer, les thermes de Cluny ont été classés au titre des Monuments historiques en 1862.

© Kharbine-Tapabor/Jean Vigne

Relevé du frigidarium des thermes gallo-romains de Cluny par Theodore Vacquer. La reconstruction de Paris sous le baron Hausmann révèle, en même temps qu’elle menace de destruction, des pans entiers de la ville antique. Après la campagne de fouilles menée par Vacquer, les thermes de Cluny ont été classés au titre des Monuments historiques en 1862.

© Kharbine-Tapabor/Jean Vigne

Un cadre administratif est cependant graduellement mis en place en France avec l’Inspection (1830) puis la Commission des monuments historique (1837). Un inventaire des biens nécessitant protection est amorcé, mais sans véritables moyens incitatifs ou pénaux.

La loi de 1887 sur la conservation des monuments et des objets d’art d’intérêt historique ou artistique national précisera les conditions de signalement et de classement des biens inscrits, ainsi que les mesures d’utilité publique les concernant. Le respect de ces mesures n’était aucunement garanti, et les propriétaires privés n’étaient tenus au mieux qu’à informer les autorités de la présence de vestiges archéologiques sur leur terrain.

La loi de 1913 sur les monuments historiques va consolider ces démarches, instaurer des nouvelles procédures de protection, inclure les antiquités préhistoriques. Surtout, pour la première fois, au nom de l’intérêt général, elle étend le classement aux terrains privés, même sans le consentement de leurs propriétaires. Avec les notions de « proximité » et d’« abord », la protection du patrimoine monumental s’insère dans un plan d’urbanisme, nécessitant des autorisations spéciales tant pour la démolition d’édifices anciens que pour la construction de nouveaux.

Qu’en est-il cependant de cette masse tout aussi considérable du patrimoine archéologique enfoui sous terre, et donc inconnu avant que ne commencent les travaux de creusement qui le découvrent… et le détruisent?

La naissance de l’archéologie préventive

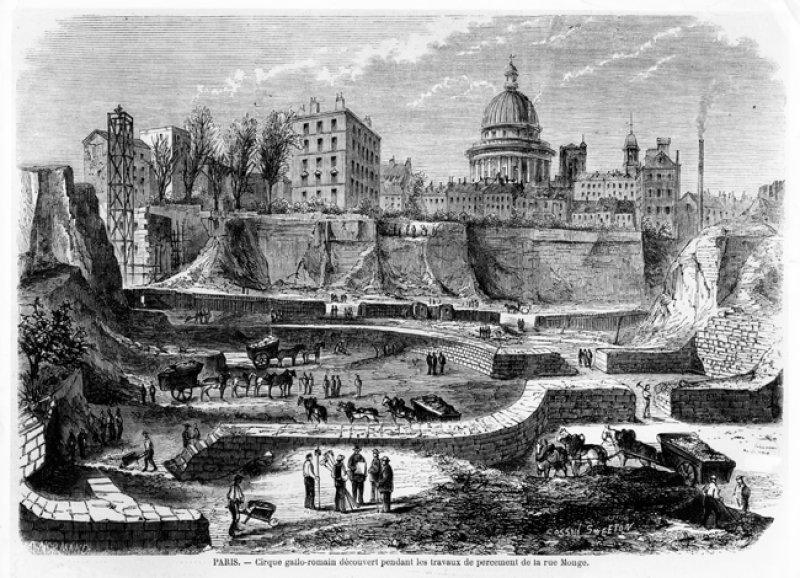

Exhumation des arènes de Lutèce (avec le Panthéon en arrière-fond) en 1869, durant le percement de la rue Monge, dont le tracé avait été établi en 1860 par le même Théodore Vacquer.

© Bridgeman Images

Exhumation des arènes de Lutèce (avec le Panthéon en arrière-fond) en 1869, durant le percement de la rue Monge, dont le tracé avait été établi en 1860 par le même Théodore Vacquer.

© Bridgeman Images

Longtemps ces vestiges ont été irrévocablement voués à la perdition. Les travaux d’infrastructures de la révolution industrielle, les chemins de fer, les canaux, les carrières et les terrassements ont fortement augmenté le nombre et la densité des découvertes fortuites. Des tentatives pour préserver le patrimoine archéologique ont certes eu lieu, mais le plus souvent dans la précipitation et avec des moyens insuffisants.

Au cours du XIXe siècle, antiquaires et archéologues amateurs, comme Boucher de Perthes en Picardie, suivaient les travaux de terrassement pour tenter d’en récupérer des pièces, reconstruire leur contexte et en faire état devant les sociétés savantes. Il arrivait parfois que ce suivi soit plus systématique ; ce fut le cas avec l’architecte Théodore Vacquer, nommé inspecteur des fouilles pour l’immense chantier d’aménagement urbain que fut Paris sous le baron Haussmann. Même si elles sont souvent désapprouvées, les destructions des vestiges archéologiques dans les villes et les campagnes vont cependant atteindre des surfaces de plus en plus grandes à un rythme de plus en plus effréné.

Ce n’est qu’après la Deuxième Guerre mondiale que s’amorcera une prise de conscience concernant cette irréparable et souvent inutile « érosion du passé ». D’abord en Scandinavie et en Angleterre, puis à l’échelle internationale et enfin en France, des mesures vont peu à peu être adoptées pour s’assurer que les travaux d’aménagement et d’infrastructure, sur les terrains privés comme publics, intègrent en amont, de façon réglementaire, financière et opérationnelle, la nécessité de détecter, d’étudier et de protéger le patrimoine archéologique qu’ils mettent en danger : c’est l’archéologie préventive.