Cultures, peuples ou nations ?

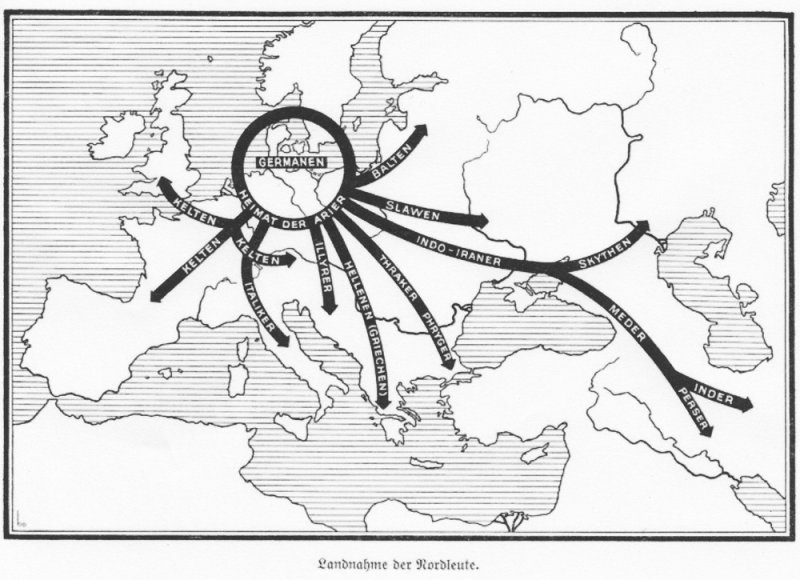

Carte de l’expansion des « Indo-Germains » en Europe, illustrant les théories diffusionnistes de berceau et de race originelles développées par Gustaf Kossinna.

Carte de l’expansion des « Indo-Germains » en Europe, illustrant les théories diffusionnistes de berceau et de race originelles développées par Gustaf Kossinna. In Volk und Führer, Deutsche Geschichte für Schülen, 1940.

Les vestiges du passé ne se résument toutefois pas simplement à des signes ou des labels, qui ne feraient qu’indiquer les époques et changer avec elles. Supposés refléter et représenter des identités individuelles et collectives, ces objets sont aussi des « œuvres », c’est-à-dire des productions « culturelles ».

Dans l’esprit romantique du début du XIXe siècle, notamment en Allemagne, la notion de culture se rapporte à l’accomplissement personnel, au Bildung. Mais elle englobe aussi l’âme et le génie collectif d’un peuple, doté d’une vocation historique singulière qui le mène à s’épanouir sur un territoire donné – et à chercher à s’étendre au-delà.

À la différence de l’évolutionnisme avec son axe temporel, le diffusionnisme qui s’impose au tournant du XXe siècle se fonde sur la dimension spatiale, représentée par des cartes de distribution où sont localisés objets, traits et cercles culturels. En rapport étroit avec les enjeux géopolitiques qui traversent l’Europe, l’archéologie dite « culture-historique » se fait l’écho d’un patriotisme nationaliste ambiant. Les peuples anciens, notamment ceux de la Préhistoire récente, sont abordés en termes de foyers d’origines, d’aires d’expansion et de frontières d’influence, mais aussi en rapport avec leurs présumées caractéristiques linguistiques, ethniques et même parfois raciales. Ainsi le préhistorien berlinois Gustaf Kossinna, mort en 1931, affirme que les vestiges anciens portent une marque ethnique, de sorte que « les aires de cultures archéologiques définies précisément correspondent sans discussion possible avec la notion de peuples ou de tribus particulières ». Cette définition lui permet de s’appuyer sur des fragments de poterie et des plans d’architecture pour envisager l’expansion des peuplades « indo-européennes » depuis leur supposé berceau germanique.