Environnement et climat

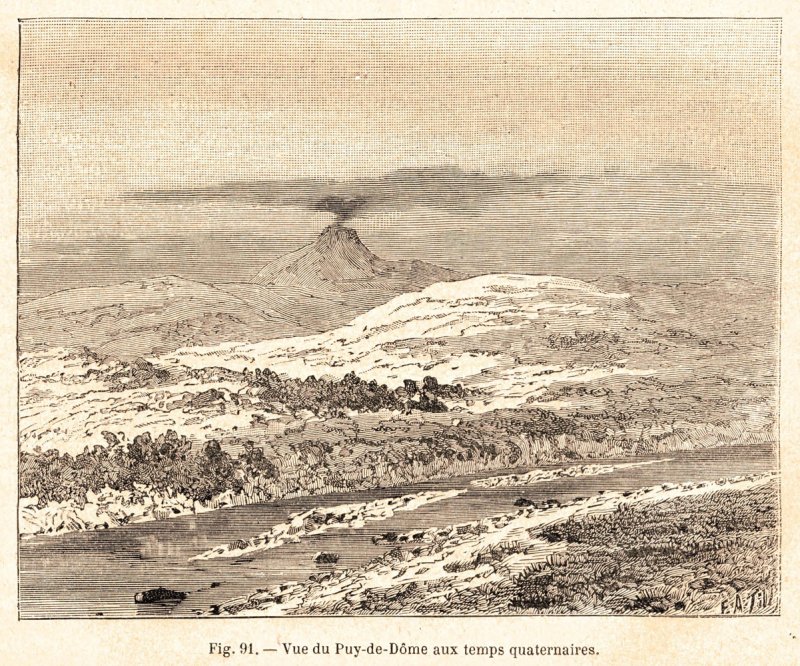

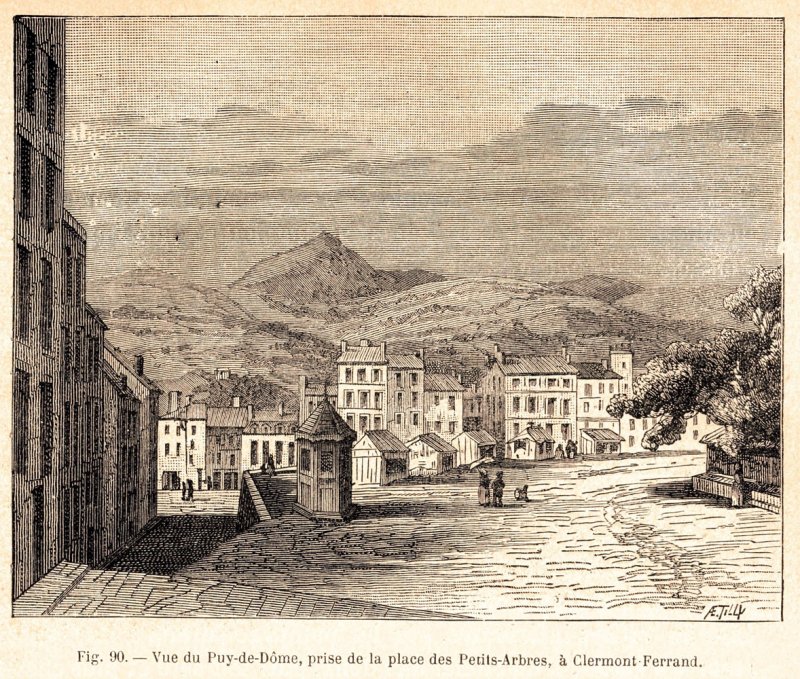

En présentant ces deux vues du Puy-de-Dôme (ci-dessus et ci-dessous), avec la montagne comme point de repère, le vulgarisateur Henri du Cleuziou cherche à illustrer à la fois la permanence et l’évolution du paysage entre l’époque quaternaire et la fin du XIXe siècle.

En présentant ces deux vues du Puy-de-Dôme (ci-dessus et ci-dessous), avec la montagne comme point de repère, le vulgarisateur Henri du Cleuziou cherche à illustrer à la fois la permanence et l’évolution du paysage entre l’époque quaternaire et la fin du XIXe siècle. In La Création de l’homme et les premiers âges de l’humanité, Henri Raison du Cleuziou, 1887.

Les archéologues vont s’attacher de plus en plus à élucider les conditions d’existence des sociétés anciennes. Sans être nécessairement déterministes, ni tendre à surévaluer la prépondérance du milieu physique, ils ont longtemps cherché, à l’instar des historiens et des géographes humains, à comprendre l’impact des divers « facteurs telluriques » (relatifs à la terre) dans l’occupation de l’espace et l’exploitation de ses ressources.

Le rôle du climat dans le destin historique des sociétés, par exemple, est en question depuis le siècle des Lumières : le déclin des grandes civilisations antiques, pharaoniques ou mésopotamiennes, serait-il à rapprocher de fluctuations climatiques? Au tournant du XXe siècle, pour expliquer les origines de l’agriculture, V. Gordon Childe postulait que, durant des périodes de sécheresse, la concentration de ressources animales et végétales dans des oasis rendait plus facile leur domestication par des populations sédentarisées.

Vue de Puy-de-Dôme, prise de la place des Petits-Arbres à Clermont Ferrand en 1887, in La création de l'homme et les premiers âges de l'humanité, Henri Raison du Cleuziou, 1887.

Vue de Puy-de-Dôme, prise de la place des Petits-Arbres à Clermont Ferrand en 1887, in La création de l'homme et les premiers âges de l'humanité, Henri Raison du Cleuziou, 1887.

La révolution industrielle et ses effets sont à l’origine d’une autre interrogation, portant sur l’impact des sociétés humaines sur l’environnement et les paysages. Ici encore, certaines préoccupations attestées dès le XIXe siècle sur l’urbanisation accélérée et la désertification des campagnes, ou encore sur l’épuisement des ressources et les pollutions industrielles, se retrouvent dans nombre de problématiques de la recherche archéologique. Les déforestations de l’époque néolithique et du Moyen Âge en sont un exemple, ou encore la gestion des cours d’eau, qui contribue à l’érosion et à l’accumulation des sédiments en vallée ou en littoral.

En somme, les typologies, analyses, expérimentations et autres démarches spécialisées que mettent en œuvre les antiquaires et les archéologues ne sont pas simplement des supports d’hypothèses, de théories et d’interprétations qui font avancer les connaissances. Elles s’avèrent aussi être dans des rapports étroits avec les enjeux du présent.

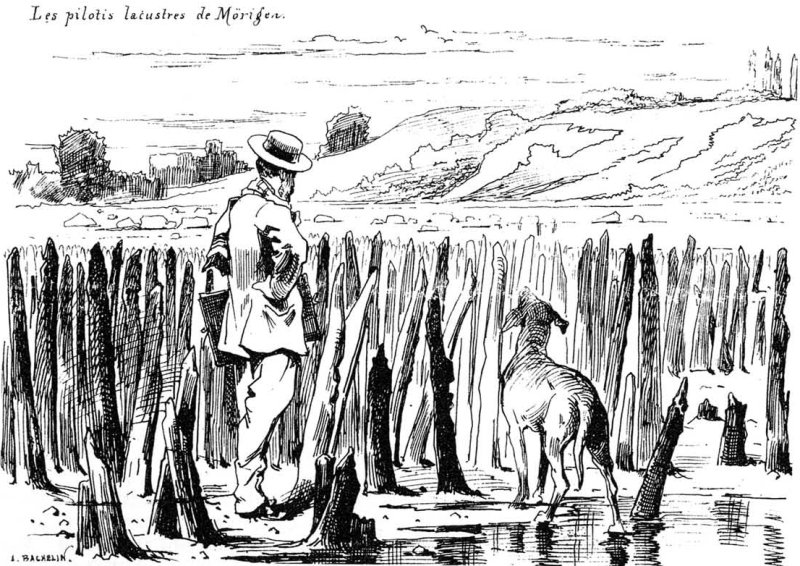

Les habitations lacustres et la nature des Alpes

L’assèchement temporaire des lacs suisses expose sur leurs rivages de véritables « forêts » de pieux et de pilotis, vestiges des célèbres « cités lacustres » du Néolithique et de l’âge du Bronze. À la curiosité des riverains s’ajoute l’enthousiasme des savants, qui profitent de la préservation exceptionnelle des matériaux organiques pour lancer l’archéologie environnementale.

« Les pilotis lacustres de Möringen », in Le Rameau de sapin, Neuchâtel, 1877.

© Auguste Bachelin

Lors d’un hiver particulièrement sec, en 1854, les rives du lac de Zurich révèlent la présence de poteaux en bois et des nombreux artefacts. L’antiquaire et naturaliste Ferdinand Keller comprend l’importance de ces trouvailles et leur assure un retentissement international. Des découvertes similaires s’additionnent dans de nombreux lacs, rivières et marécages du pourtour alpin. L’ensemble confirme ainsi l’importance scientifique, idéologique et patrimoniale de ces « habitats lacustres », datés du Néolithique, de l’âge du Bronze et des débuts de l’âge du Fer (entre 5000 et 500 avant notre ère).

Les conditions de préservation de ces habitats, dans un milieu humide et dépourvu d’oxygène, ont permis la conservation exceptionnelle de restes organiques : graines, fibres, ossements, vanneries, ainsi que de nombreux objets en bois, planches et pieux, certains encore fichés dans le sol. Ces données incitent Keller et ses successeurs à formuler des questions inédites concernant à la fois le milieu naturel – couverture forestière, essences végétales, indicateurs climatiques – et les modalités de son exploitation par les sociétés alpines préhistoriques – cueillette, chasse, pêche et élevage. La dendrochronologie (étude des cernes des bois) est alors utilisée pour dater les arbres qui ont servi à la construction et à l’entretien des habitations. L’analogie ethnographique est aussi mise à contribution : la comparaison avec les habitats palafittiques de certaines populations actuelles de Nouvelle-Guinée ou de Malaisie permet de déterminer que les habitations alpines étaient elles aussi bâties sur des plateformes à même le lac et reliées à la rive par des passerelles.

Une telle image de l’habitat palafittique reste populaire jusqu’à nos jours, sans doute parce qu’elle concorde avec une vision romantique de l’État-nation suisse, autosuffisant, industrieux, en harmonie avec la nature et en paix avec ses voisins. Les interprétations de ce début de XXIe siècle situent plutôt ces habitations sur la terre ferme ou sur des terrains marécageux.

Quoi qu’il en soit, la renommée des sites lacustres mena rapidement à leur saccage par des collectionneurs. Des mesures de protection sont introduites dès la fin du XIXe siècle ; elles aboutissent en 2011 à l’inscription des « Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes » sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, une inscription en série ne comprenant pas moins de 111 sites, du Jura à la Slovénie en passant par l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche et bien sûr la Suisse.