La spécialisation des bâtiments

Comment déterminer la destination des bâtiments ? Outre les indices fournis par de rares objets découverts dans les sols, la taille et l’architecture peuvent orienter vers des fonctions d’habitation, d’usage agricole, de stockage, d’artisanat, parfois mixtes.

Les maisons et leurs annexes

On peut imaginer que les vastes espaces intérieurs des maisons à 1 nef étaient propices à la vie familiale ou marquaient le statut privilégié des habitants. Des parois plus légères pouvaient y séparer différents lieux selon les besoins ; de petits piquets sont les seules traces de leur installation, ou de celle des portes. Les bâtiments à 2 ou 3 nefs se prêtaient facilement à une division en stalles, suggérant une fonction, privée ou collective, du bâtiment comme étable. Au sein des habitations, les foyers se signalent par la présence – au moins de fragments – d’une plaque d’argile installée sur un lit de galets ou de céramiques brisées. Les aliments pouvaient y être cuits directement, un peu comme « à la plancha », ou bouillis dans diverses marmites.

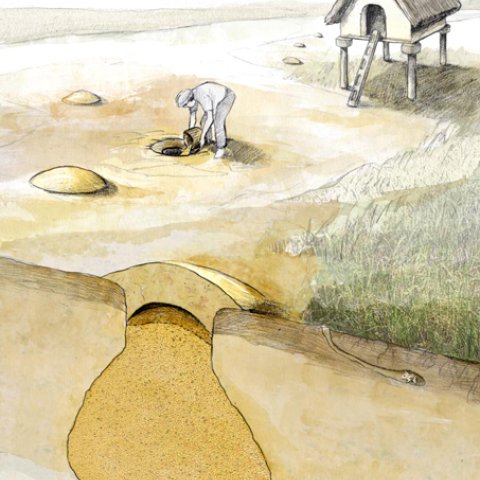

Des greniers surélevés bâtis sur poteaux un peu à l’écart des maisons servent clairement au stockage. Silos enterrés et contenants céramiques jouent un rôle analogue, mais sur des laps de temps différents. Les grandes jarres (30 à 50 litres), placées à l’intérieur ou tout contre les parois extérieures des maisons, renferment des denrées (céréales) utilisées au jour le jour par la maisonnée. Les fosses-silos, hermétiquement fermées par un bouchon d’argile et de paille, permettent de conserver durant plusieurs mois, voire plusieurs années, à l’abri de l’air et de la lumière, des graines alors plutôt destinées aux semailles qu’à la consommation.

Les traces d'artisanat

Des structures excavées (creusées dans le sol) et généralement de taille plus réduite, peuvent avoir abrité une activité non domestique. En effet, la forte spécialisation qui caractérise l’âge du Bronze s’est très probablement accompagnée de la multiplication des constructions à vocation artisanale. Parfois les vestiges d’un four, la présence de pesons ou de débris de fonderie en précisent la nature (poterie, textile, métallurgie).

Les structures collectives

Comme les fosses de stockages, d’autres structures, dont la construction nécessite l’investissement de tout un groupe, peuvent être destinées à un usage collectif. C’est le cas des puits, mais aussi des fossés et des haies qui délimitent les champs.

Tandis que les foyers domestiques étaient de dimensions et de facture modestes, à l’extérieur et à proximité des maisons, les archéologues retrouvent régulièrement des structures de combustion dont la taille et la construction élaborée suggèrent un usage collectif, spécialisé ou mixte.

-

Illustration des structures de stockage. Au premier plan, la coupe verticale montre la forme de cloche qu’adoptent généralement les fosses-silos. Celles-ci peuvent atteindre 2 m de profondeur. Après avoir été remplies de céréales, elles sont hermétiquement obturées afin d’assurer une conservation de longue durée. Lorsqu’elles ne sont plus utilisées pour le stockage, elles servent souvent de dépotoirs. Au second plan est figuré un autre système de stockage des provisions : un grenier sur poteaux, qui présente l’intérêt d’isoler les aliments non seulement de l’humidité, mais aussi des animaux prédateurs.

© Laurent Juhel -

Jarre à provision, en cours de dégagement à Quitteur (Haute-Saône). Enterrés dans des fosses, généralement à l’intérieur des maisons, ces grands récipients servaient à stocker des liquides et des solides utilisés quotidiennement.

© SRA Franche-Comté, Jean-François Piningre -

Puits à cuvelage du Bronze final, mis au jour en 2014 à Erstein (Bas-Rhin). Il présente la spécificité d’être « monoxyle », c’est-à-dire constitué d’une seule pièce de bois (ici le tronc d’un gros chêne creux), et non de planches assemblées. Son exceptionnelle conservation a permis de le dater de 1540 avant notre ère et d’estimer qu’il a été utilisé pendant 200 ans.

© Archéologie Alsace, François Schneikert

Les structures de combustion

Grande structure de combustion (longueur : environ 3 m ; largeur : 2 m), de type « four polynésien », mise au jour au Bono (Morbihan) en 2013. Les galets, font ici office de calorifères restituant lentement la chaleur emmagasinée grâce à un feu abondant. Les dimensions exceptionnelles de ce four interrogent les archéologues : a-t-il servi à cuire des aliments – auquel cas il fournissait la nourriture d’un nombre élevé de convives –, était-il lié à un artisanat ou à des pratiques rituelles ?

© Chloé Pfister, Inrap

Les fours « à pierres chauffantes » sont réservés aux activités culinaires. Installés dans des fosses d’environ 1 m de profondeur, ils permettent de cuire à l’étouffée des aliments posés sur des pierres préalablement chauffées, soit sur place (ce que révèle la présence de sédiments charbonneux), soit dans un foyer proche. Ronds ou rectangulaires, parfois disposés en batteries, ils peuvent, selon leur nombre et leurs dimensions, fournir la nourriture d’une dizaine à une centaine de convives.

Les fours « creusés en sape » utilisent quant à eux les propriétés calorifères et réfractaires (c’est-à-dire leur capacité à emmagasiner et restituer la chaleur) des sols dans lesquels ils sont excavés. Une fois obtenue la température souhaitée par l’action directe du feu, les cendres et les charbons de bois sont raclés et rejetés, les aliments à cuire sont enfournés et l’ouverture de la chambre de cuisson colmatée. Ce type de four est principalement utilisé pour la cuisson du pain ou de galettes.

Les fours dits « à sole suspendue » sont composés de trois fosses : la première constitue l’accès, la seconde est occupée par le foyer (l’alandier), tandis qu’une sole en élévation est aménagée dans la troisième. Ce type de structure peut avoir servi à cuire de la poterie, mais aussi à sécher les grains soit pour en garantir un meilleur stockage, soit pour faciliter leur décorticage, soit enfin pour griller des épillets en cours de germination dans le cadre de la fabrication de bière.