Deux types d’habitat

Les premiers habitats gallo-romains utilisent beaucoup le bois et le torchis dans leurs techniques de construction. Leur façade donne sur la rue ; ils possèdent des espaces de jardins et de cultures en arrière-cour.

Au milieu du Ier siècle, deux types d’habitat se distinguent : les domus, véritables villas urbaines, et les maisons modestes.

Domus

De nombreuses domus ont été étudiées à Poitiers (sites 18, 19, 24, 26). Bâties sur le modèle méditerranéen, elles présentent en front de rue une série de pièces à vocation artisanale (entrepôts, boutiques, ateliers), certaines disposant d’une cave.

La maison elle-même couvre plusieurs centaines de mètres carrés. Elle s’organise autour d’un vaste espace intérieur ouvert, souvent occupé par un jardin et bordé d’un portique (péristyle). Une fontaine plus ou moins monumentale orne presque toujours ce jardin.

Si les murs périphériques, au moins au rez-de-chaussée, sont en pierre, les cloisons intérieures sont souvent montées en torchis sur colombage. La différence de matériaux est masquée par des enduits peints qui recouvrent les murs.

La plupart du temps, l’entrée principale ouvre sur un vestibule plus ou moins vaste, qui permet de recevoir les convives et la clientèle. Quant aux pièces privées, elles donnent directement sur le portique du péristyle.

-

Vue d’une partie du péristyle de la grande domus des Cordeliers (site 19) : au premier plan, le jardin avec son bassin semi-circulaire ; puis les bases des colonnes qui marquaient la limite entre le couloir périphérique et la zone à l’air libre ; enfin, à l’arrière plan, les pièces d’apparat.

© Anne-Marie Jouquand, Inrap. -

Éléments de colonne à décor « rudenté » (en cannelures pleines), avec un chapiteau ionisant et une base « attique ». Ils témoignent d’une mode architecturale qui avait cours à Limonum dans le milieu du Ier siècle. Un atelier spécialisé fournissait probablement tous les riches propriétaires qui voulaient faire construire une domus ou restaurer celle qu’ils possédaient déjà.

© Anne-Marie Jouquand, Inrap. -

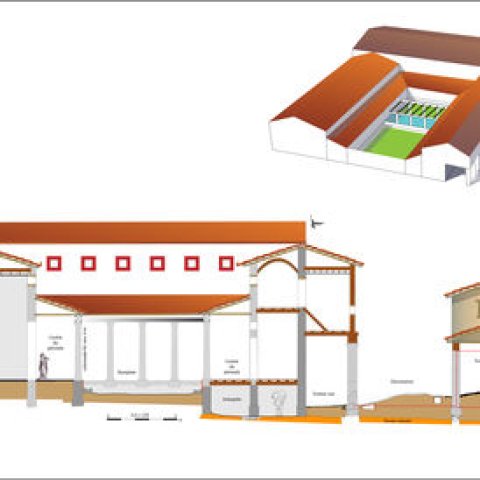

Restitution hypothétique des élévations de la « domus au jardin suspendu » (site 18). Elle a été établie à partir des modules de construction repérés au sein des vestiges archéologiques et de plans de domus venant d’autres sites, comme celui des Cordeliers (site 19).

© Véronique Brunet-Gaston et Frédéric Gerber, Inrap. -

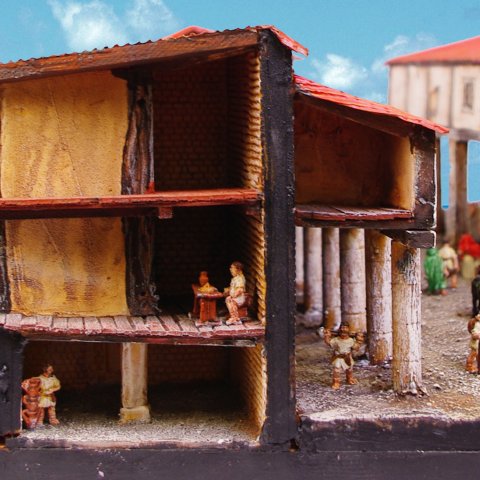

Maquette au 1/72e montrant une coupe de la « domus au jardin suspendu » du site des Jardins du Puygarreau (site 18) et du decumanus qui la borde au nord. Le jardin de cette demeure construite à flanc de coteau correspond au niveau de son premier étage sur rue. Le recours à la maquette, avant la modélisation numérique en 3D, a permis aux archéologues à la fois de visualiser et valider rapidement les hypothèses qu’ils avaient formulées à partir des données du terrain et d’offrir au public une représentation de la topographie antique.

© Christophe Grancha, Inrap/ArchéoMiniatures. -

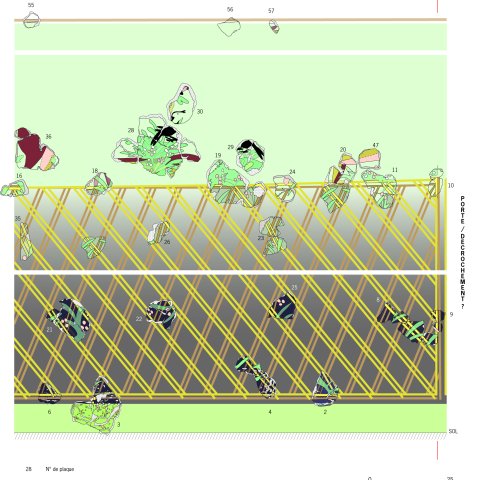

Enduits peints qui décoraient probablement les abords du péristyle d’une riche domus de Limonum, retrouvés dans un remblai du site de la rue des Caillons (site 29).

© Gaëlle Lavoix, Inrap.

Modestes demeures

Boutiques-ateliers d’époque gallo-romaine en cours de fouille sur l'îlot des Cordeliers (site 19) en 1998. Établies le long d'une grande rue, ces boutiques avaient une superficie comprise entre 20 et 40 m2. Elles comportaient un étage et une arrière-boutique à usage d'habitation. Les bâtiments ont été détruits par un incendie et abandonnés à la fin du IIIe siècle.

© Loïc de Cargouët, Inrap.L’habitat modeste est relativement moins bien connu. On sait que dans le centre-ville, aux Cordeliers (site 19), les artisans vivaient à l’étage et dans l’arrière-boutique de leurs échoppes-ateliers.

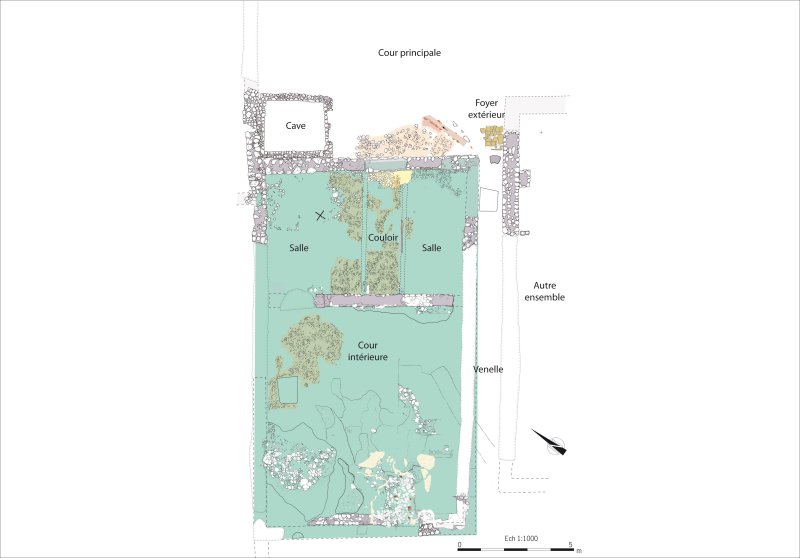

Sur la rive droite du Clain, une petite maison du suburbium (faubourg) a récemment été étudiée (site 27). Un couloir central dessert deux petites pièces et une arrière-cour totalement close. La base des murs est en pierre, mais leur élévation adopte probablement la même association torchis-colombage que les cloisons internes. Les salles sont décorées de quelques liserés de couleur tracés sur un simple fond blanc.

Maison d’artisan du suburbium au sein du quartier de fumage de viandes (site 27). L’accès se fait par une cour principale, commune à plusieurs maisons. Un couloir au sol de béton conduit, au fond, à une cour intérieure et, sur les côtés, à deux salles dont les sols étaient également en béton. Les cloisons séparant le couloir et les salles étaient recouvertes d’un enduit peint à fond blanc et bandes rouges, caractéristique des décors des pièces annexes ou artisanales du IIIe siècle. De nombreux foyers ont été allumés dans la cour, témoignant d’une activité que les archéologues n’ont pas pu déterminer. Une pointe de lance ou d’épieu y a été retrouvée. C’est un objet utilisé plutôt pour la chasse. Une cave a été ajoutée à la maison a posteriori.

© Emmanuel Courtay, Inrap.