Cultes familiaux et publics

Petites niches dans les demeures, autels érigés sur les trottoirs ou aux carrefours, temples classiques ou grands sanctuaires, les lieux de culte jalonnent la vie de tous les habitants.

Au sein de la maison, on honore les pénates (divinités du foyer qui veillent sur la famille), les lares (génies du lieu), le genius du pater familias (la force de vie du père de famille) et les mânes (les âmes des ancêtres). Un laraire, sorte de niche en pierre ou en bois, leur est consacré. On y trouve souvent aussi les statuettes de quelques dieux plus particulièrement appréciés par la famille. Parfois, des statues plus imposantes de divinités ornent les pièces de la maison ou le jardin.

Dans les rues, des autels dédiés aux lares protecteurs du quartier (vicus) se dressent sur les trottoirs et au niveau de certains carrefours (compita). Ces autels sont rarement conservés et seules des fondations témoignent de leur ancienne présence. Leurs matériaux, réemployés dans de nouvelles constructions, sont redécouverts par hasard dans des murs ou des fondations.

Enfin, centres du culte des dieux dans la sphère publique, trois temples sont connus pour l’antique Limonum.

Le sanctuaire de La Roche (site 1)

Il a été fouillé en 1880 à la limite des falaises qui bordent la Boivre sur son côté ouest, à l’extérieur de la ville. Attribué dans un premier temps à Mercure, ce vaste sanctuaire pourrait avoir repris l’emplacement d’un sanctuaire gaulois. Il a connu plusieurs phases de construction.

Dans son dernier état, il présentait au moins deux temples, disposés sur un vaste podium et reliés l’un à l’autre par un mur décoré de pilastres et de niches. Un puits profond de 38 m, qui approvisionnait le sanctuaire en eau, a été comblé lors de l’abandon de ce dernier avec une partie des ex-voto. Ont ainsi été retrouvés un vase en bronze portant une dédicace à Mercure, une statuette de la déesse Épona et une tête de statue en pierre représentant peut-être Jupiter.

-

Ce petit laraire (autel où sont honorées les divinités de la famille) taillé dans un bloc calcaire a été découvert au XIXe siècle dans un habitat antique, rue des Carmes (site 25). Il mesure 38 cm de haut, 30 de large et 18 de profondeur.

© Christian Vignaud, Musées de Poitiers. -

Maquette au 1/32e illustrant la présence d’un autel de carrefour sur le site des Hospitalières (site 26).

© Frédéric Gerber et Christophe Grancha, Inrap/ArchéoMiniatures. -

Départ d'arc orné de la tête de Mercure, que l’on reconnaît à son casque ailé (Mercure est l’un des dieux les plus cités ou représentés à Limonum). Ce bloc, découvert lors de travaux de canalisation au XIXe siècle, faisait partie d’un grand bâtiment à arcades. Les statues de divinités ne décoraient pas seulement les lieux de culte, ce qui contribuait à l’omniprésence du religieux.

© Christian Vignaud, Musées de Poitiers. -

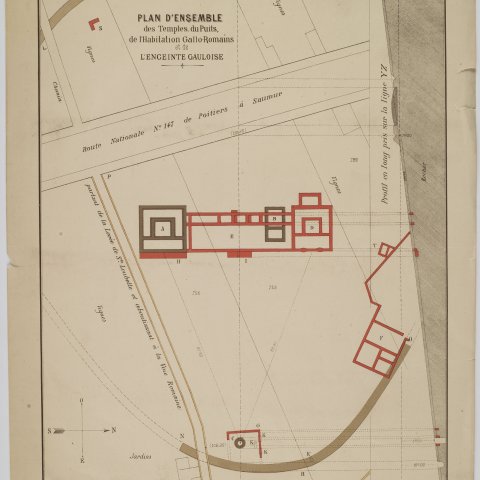

Plan, levé par le père Camille de la Croix en 1880, du sanctuaire gallo-romain découvert dans le quartier de La Roche (site 1), et qu’il attribua à Mercure à cause d’une dédicace sur un vase en bronze trouvé dans un puits lié au sanctuaire. Ce puits, profond de 38 m, a livré un mobilier abondant, dont une tête de Jupiter en pierre, un fragment de statue représentant une femme assise en amazone sur un cheval (Épona), les restes de chevaux probablement sacrifiés, etc.

© Archives de la Société des Antiquaires de l’Ouest. -

Vue en cours de fouille de la cella du temple « classique » du sanctuaire de la ZAC Saint-Éloi (site hors carte), avec son couloir périphérique.

© Patrick Ernaux, Inrap.

Le sanctuaire urbain de la rue de la Marne (site 8)

Le deuxième ensemble a été découvert en 2001 sur le plateau, quasiment en vis-à-vis du sanctuaire de La Roche. Il date de la seconde moitié du Ier siècle de notre ère. Sur une esplanade d’au moins 5 000 m², deux temples et trois constructions circulaires ont été dégagés. Au nord-est, deux autres bâtiments allongés étaient peut-être des galeries. Le plan des temples s’apparente à celui du fanum de tradition gauloise, toutefois des détails architecturaux les en distinguent (mur de refend dans les galeries ou dans la cella, présence d’un podium et d’escaliers en façade est).

Les structures circulaires, alignées au nord des deux temples, se présentent comme des sortes de colonnes creuses ; il est probable qu’elles aient eu une fonction cultuelle. C’est le seul sanctuaire connu pour l’intérieur de la ville.

Les temples de Saint-Éloi

Enfin en 2005, une fouille menée dans le quartier de la ZAC Saint-Éloi (site hors carte) a mis au jour un troisième sanctuaire, à 3 km de la cité de Limonum. C’est un temple de type classique, avec fronton monumental tourné vers le sud-est.

Il a été construit au IIe siècle, à côté d’un fanum gallo-romain du siècle précédent. Le site semble avoir été occupé dès la fin du IIe siècle avant notre ère, mais on ignore s’il s’agissait déjà ou non d’un sanctuaire.