La sigillée des Pictons

Si la céramique courante est généralement produite par des potiers de la région, il en va différemment pour la céramique dite « fine », que l’on n’hésite pas à faire venir parfois de très loin.

Comme partout en Gaule, la vaisselle retrouvée à Limonum provient de divers ateliers. Les sources d’approvisionnement varient en fonction des goûts du moment et de la nature des récipients.

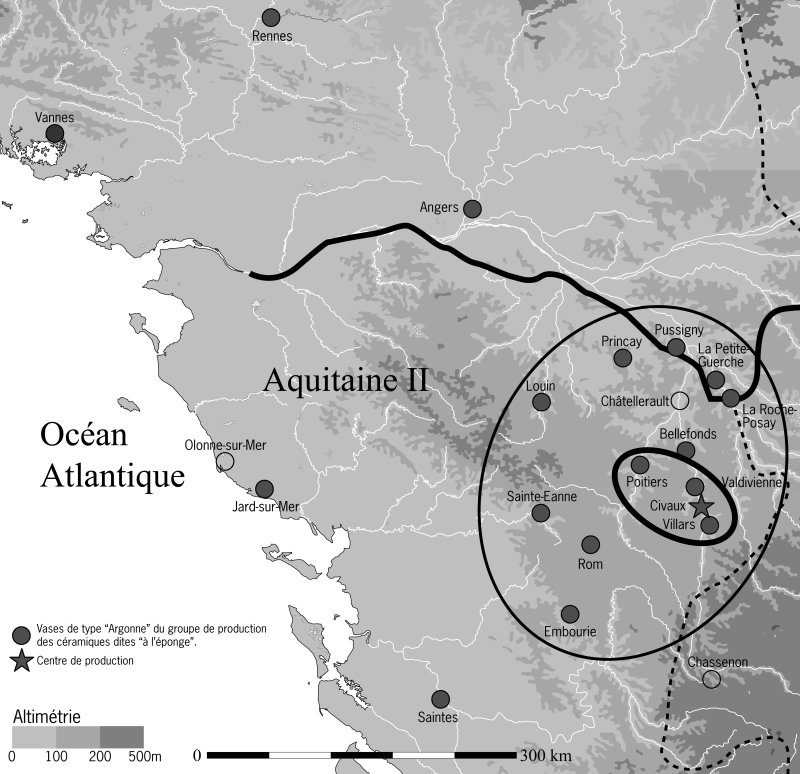

Carte de diffusion des sigillées et localisation probable des ateliers des vases de type « Argonne » du groupe de production des céramiques dites « à l’éponge ».

© David Guitton, Inrap.

Carte de diffusion des sigillées et localisation probable des ateliers des vases de type « Argonne » du groupe de production des céramiques dites « à l’éponge ».

© David Guitton, Inrap.

Une céramique originaire d’Italie

Au début de l’époque gallo-romaine, la sigillée (une céramique fine, moulée, souvent décorée de motifs et de scènes) était importée d’Italie. Mais très rapidement, soit que les artisans italiens ouvrent des officines dans les pays conquis, soit que leurs productions sont copiées, elle provient d’ateliers situés dans le sud de la Gaule (La Graufesenque, Banassac, Montans), puis dans le centre (Lezoux).

Sa pâte, composée d’argile très fine, présente une couleur rose saumon à l’intérieur. Les surfaces extérieures sont recouvertes d’une sorte de vernis (engobe) qui, cuit à haute température, prend une teinte rouge orangé brillante et un aspect grésé. Le décor se décompose en plusieurs bandes ou panneaux intégrant des éléments géométriques répétés (oves, arabesques végétales, palmettes, etc.), des personnages (dieux, guerriers, serviteurs) ou des animaux. Souvent sont figurées des scènes mythologiques, érotiques, scènes de chasse ou combats de gladiateurs.

À partir du milieu du IVe siècle, les potiers de l’est de la Gaule (Argonne) fournissent en partie Limonum en sigillée. Les formes des céramiques changent et les décors figurés disparaissent.

Un style venu de l’est de la Gaule

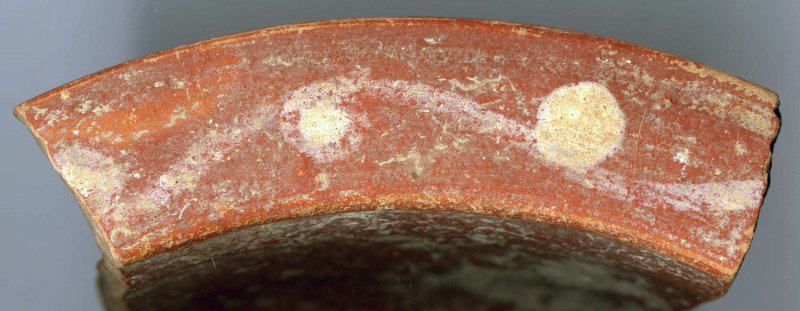

Exemple de décor sur une sigillée pictonne de type « Argonne ». Il est ici est peint sur le rebord d’un bol d’une forme connue par ailleurs dans l’est de la Gaule.

© David Guitton, Inrap.Les fouilles récentes ont établi que, dans la seconde moitié du IVe siècle, on trouvait à Limonum non seulement ces sigillées importées d’Argonne, mais également un autre groupe de vases, d’origine régionale, que les céramologues qualifient de « type Argonne ».

Les ateliers dont ils étaient issus se situaient probablement non loin de Poitiers, dans la région de Civeaux et Valdivienne, en tout cas en pays picton. Ils avaient pu intégrer des potiers argonnais ou bénéficier d’un transfert de technologie. Toujours est-il qu’ils vendaient massivement ces vases aux formes très proches des modèles de l’est de la Gaule sur un rayon de 60 km, et de manière plus diffuse sur 200 à 300 km de distance. On en retrouve ainsi des exemplaires de la Charente Maritime à l’Ille-et-Vilaine et au Morbihan.

De couleur rouge orangé, ces sigillées pictonnes utilisent une pâte différente de celle des modèles argonnais, plus brunâtre avec un effet de surface légèrement marbré. On retrouve cette pâte dans un autre type de vases produit dans la région, les « céramiques à l’éponge ». Elles portent des décors en casiers répétitifs tracés à la molette (comme sur les vases d’Argonne) ou, de manière plus originale, des arabesques végétales peintes en blanc. Elles se déclinent en assiettes, coupes, bols, mortiers, ou encore cruches et pichets. À côté de ces vaisselles décorées, des formes lisses sans décors existent également.

Les premiers archéologues qui ont étudié les céramiques dites « à l’éponge » pensaient que leur décor, tel celui de cette coupe, avait été réalisé en écrasant une éponge pleine de peinture sur le vase. En réalité, comme l’a démontré l’archéologie expérimentale, le potier appliquait sa main ou son pouce sur l’engobe frais et l’en retirait vivement, ce qui donnait ce décor en étoile.

© Studio Ludo, Amis du pays de Civaux.