La ville fortifiée

Les travaux de démolition des monuments et de construction de l’enceinte commencent dès la fin du IIIe siècle. Ils se poursuivent durant plusieurs décennies et sont probablement achevés avant 340/350.

Dès le IVe siècle, tout le plateau, qui était dédié presque exclusivement aux monuments, est déserté, la priorité étant donnée à l’accès à la rivière et aux quartiers d’habitation. La vie urbaine continue exclusivement à l’intérieur de l’enceinte. Le faubourg (suburbium) n’existe plus.

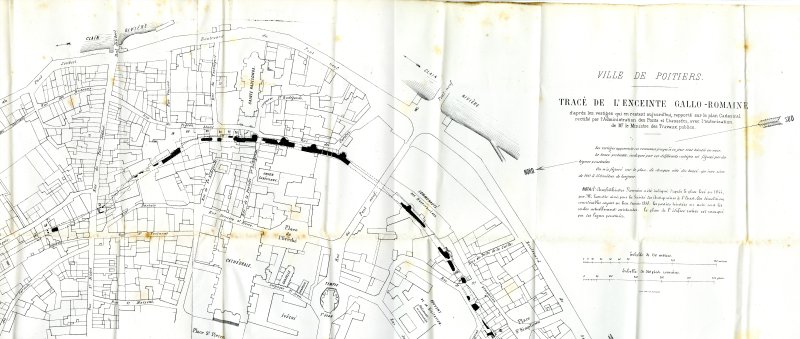

Le tracé de l’enceinte antique de Poitiers a été reconnu dès 1836 et, en 1872, un grand plan dépliant en a été établi. Il fait encore référence de nos jours.

Extrait du grand plan du tracé de l’enceinte publié par Bélisaire Ledain en 1871. Ce document, qui récence les découvertes faites dans les caves de Poitiers par une commission de la Société des Antiquaires de l’Ouest, a été réalisé par un géomètre des Ponts et Chaussées, ce qui explique qu’il est encore aujourd’hui couramment utilisé par les archéologues.

© Archives de la Société des Antiquaires de l’Ouest.Le rempart…

Avec un périmètre de 2,6 km, l’enceinte du Bas-Empire protégeait une superficie de 42 hectares, ce qui en fait la plus grande d’Aquitaine.

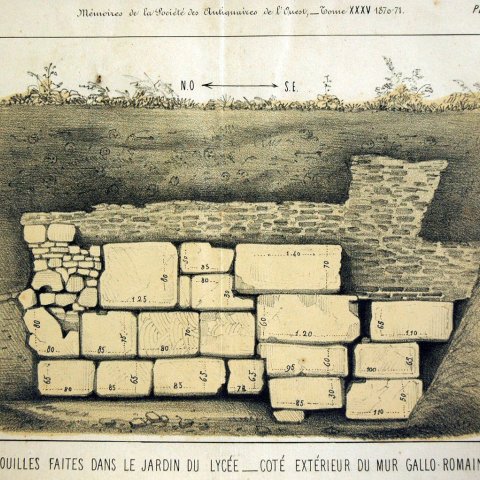

Ses fondations, qui mesurent 6 m de large pour plus de 2 m de profondeur, sont essentiellement constituées de blocs prélevés sur les monuments de la ville (les temples, les thermes publics, le forum et même les stèles funéraires des cimetières). Elles recèlent ainsi de véritables trésors pour les archéologues : des colonnes, des chapiteaux, des blocs portant des inscriptions, etc.

La muraille elle-même pouvait atteindre une dizaine de mètres de haut. Elle était construite en rangs de petits moellons, alternés d’arases de briques sur sa face externe, tous matériaux également récupérés sur les monuments et les maisons démontés pour faire place au rempart.

-

Face interne du rempart antique découvert rue du Puygarreau (site 18) en 2012. Des caves creusées au XIIe siècle dans l’épaisseur des fondations du monument se sont en partie effondrées lors de la construction de l’Hôtel de ville au XIXe siècle.

© Frédéric Gerber, Inrap. -

Relevé des fondations du rempart dans la cour du lycée Henri IV, publié par Bélisaire Ledain en 1872. On y voit les blocs prélevés sur les monuments de Limonum et utilisés en réemploi sur trois à quatre assises, puis un début d’élévation en petits moellons calcaires. Mémoire de la Société des Antiquaires de l’Ouest, tome 35, pl. 8.

© Archives de la Société des Antiquaires de l’Ouest. -

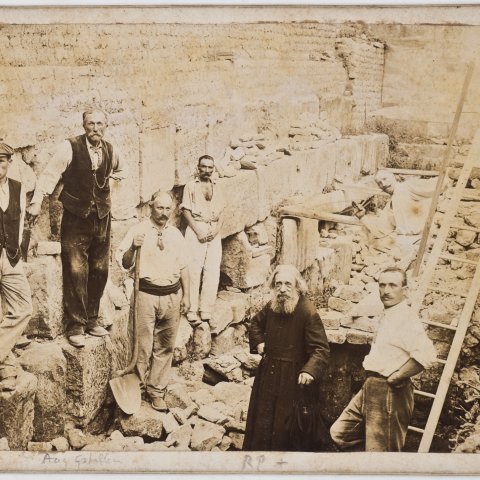

Le père Camille de la Croix fouillant l’enceinte romaine, square du Palais de Justice à Poitiers en 1905.

© Fonds Camille de la Croix, Archives de la Société des Antiquaires de l’Ouest.

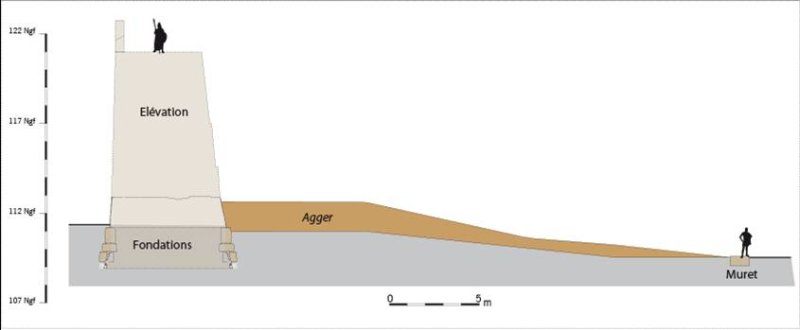

… et son talus

Les fouilles récentes ont montré qu’un large talus (agger), formé des divers déblais et déchets de récupération, avait été aménagé contre la face interne du rempart. Sa nature interdisait toute construction, mais permettait en revanche la circulation rapide des hommes de troupe aux abords de la muraille et l’accès aux engins de guerre qui devaient tirer au-dessus d’elle.

Un fossé semble avoir protégé le côté externe du rempart. Aux Cordeliers (site 19), il mesure 9 m de large pour 4 de profondeur. Il possède un fond plat et pourrait avoir accueilli une palissade.

Coupe restituée de l’élévation du rempart et de son talus (agger) suite aux fouilles réalisées en 2012 rue du Puygarreau (site 18). Le talus permettait de se débarrasser d’une partie des déchets de la démolition des constructions qui avaient laissé place aux fortifications et constituait une zone de circulation rapide des troupes en cas de danger.

© Frédéric Gerber, Inrap.