L’assemblage

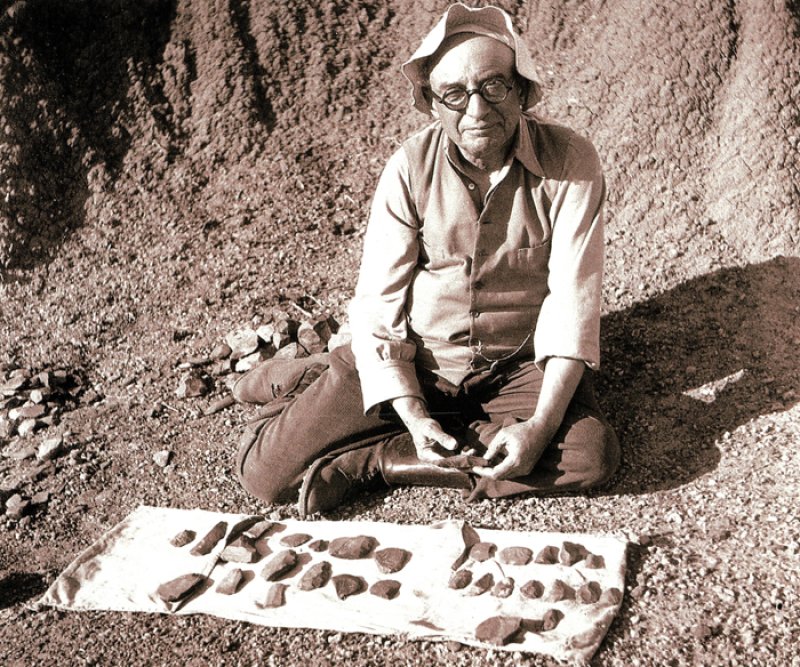

L’abbé Breuil, surnommé « le pape de la Préhistoire » pour son influence planétaire durant la première moitié du XXe siècle, s’intéresse depuis longtemps aux industries préhistoriques de l’Afrique du Sud. Ici, dans les années 1950, il étale l’assemblage d’outils qu’il a récoltés, pour les trier, les classer et les interpréter.

© Bibliothèque du musée des Antiquités nationales, Saint-Germain-en-Laye

L’abbé Breuil, surnommé « le pape de la Préhistoire » pour son influence planétaire durant la première moitié du XXe siècle, s’intéresse depuis longtemps aux industries préhistoriques de l’Afrique du Sud. Ici, dans les années 1950, il étale l’assemblage d’outils qu’il a récoltés, pour les trier, les classer et les interpréter.

© Bibliothèque du musée des Antiquités nationales, Saint-Germain-en-Laye

L’essor du terrain et de la fouille, qui replace au premier plan le site archéologique et le contexte des découvertes, va rendre pertinente la notion d’assemblage. Plutôt que de singulariser tels ou tels types d’objets supposés exceptionnels ou représentatifs sur des critères rarement explicites, c’est désormais l’intégralité des artefacts trouvés dans une couche ou une aire d’activité du site étudié qui mérite d’être recherchée, dégagée, décrite et prise en compte. Même dans une démarche typologique traditionnelle, cette approche permet d’apporter des éléments nouveaux pour l’exploration et l’interprétation du passé. D’une part, les vestiges qui composent les assemblages peuvent être en divers états de conservation : intacts, certes, mais aussi fragmentaires ou dégradés, tous potentiellement porteurs de connaissances. D’autre part, le site ou la couche étudiés peuvent contenir des assemblages de nature et de matières premières différentes : chacun fera l’objet d’études spécifiques, mais leur ensemble suscitera corrélations et synthèses.

Conservation et diversité

La notion d’assemblage permet d’emblée d’aborder la conservation et la représentativité des vestiges retrouvés sur le terrain – suite notamment à un intérêt croissant pour les processus de formation et de déposition des sites archéologiques.

Dès le début du XIXe siècle, l’attention ne se limite plus aux pièces intactes ou singulières, avec leur forte valeur esthétique et commerciale. Dans l’étude des assemblages céramiques, par exemple, les collectionneurs et les érudits commencent à s’intéresser aux innombrables fragments et débris de poterie qui jonchent les sols et les sites archéologiques. À l’instar des ossements épars à partir desquels le paléontologue Cuvier reconstruit des squelettes entiers, les tessons de céramique, même ceux qui ne sont ni peints ni décorés, s’avèrent être des indices précieux. Récoltés et étudiés systématiquement, dénombrés et dessinés, ils aident les archéologues à reconstituer l’assemblage céramique d’un site ou d’une époque dans toute sa diversité : avec ses pots, ses cruches et ses amphores, autrement dit ses ustensiles de cuisine, de stockage et de transport.

Un enrichissement similaire s’observe aussi dans l’étude des outils en pierre, attribués aux périodes initialement dites celtique ou antédiluvienne – cette dernière prenant le nom de Paléolithique à partir de 1865. Aux pièces identifiées comme haches ou lances s’ajoutent des couteaux, des racloirs et des rabots, des coins et des scies. À la fin du XIXe siècle, ce sont des assemblages d’outils lithiques relativement conséquents et diversifiés, souvent bien décrits et illustrés, qui servent à élaborer les typologies chrono-culturelles recherchées.

Corrélations

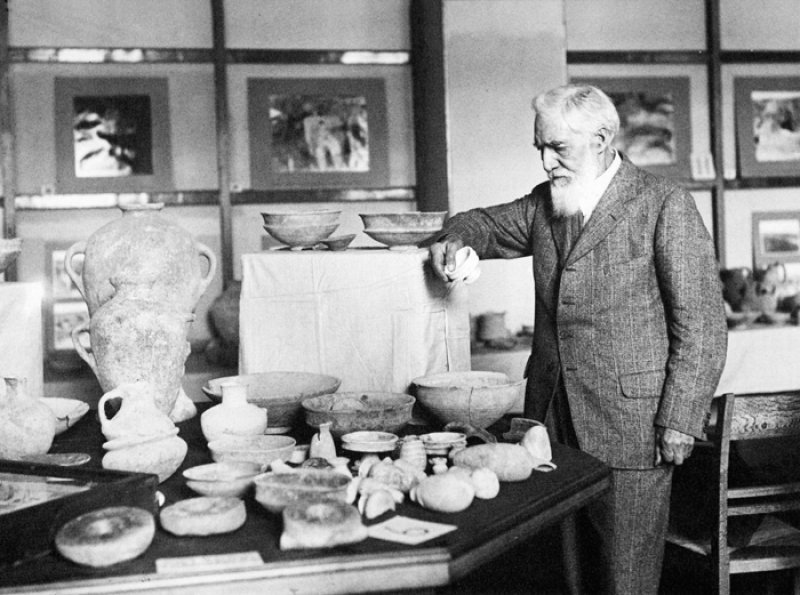

L’égyptologue britannique William Flinders Petrie dans son bureau, étudiant une collection de céramique vers 1928.

© AKG Images/Science Photo Library

L’égyptologue britannique William Flinders Petrie dans son bureau, étudiant une collection de céramique vers 1928.

© AKG Images/Science Photo Library

La présence dans la même couche ou aire d’activité d’une gamme d’objets de nature et de matières premières différentes devient elle aussi source d’information. C’est ainsi que les archéologues scandinaves Thomsen, Jens Jacob Worsaae puis Oscar Montelius ont pu étoffer, au cours du XIXe siècle, les corrélations entre différents assemblages, typologies et matériaux (pierres taillées et polies, céramiques, métaux) provenant de fouilles en Europe du Nord et sur le pourtour méditerranéen.

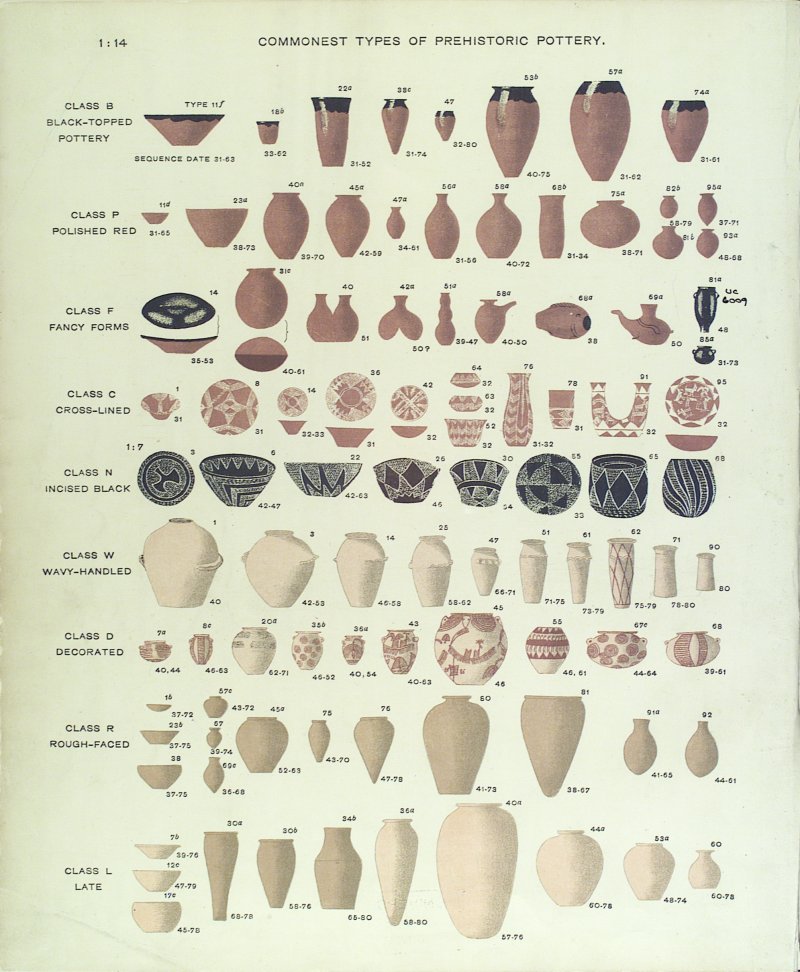

Planche de sériation céramique. Flinders Petrie a développé ce système suite à l’étude de dizaines d’assemblages provenant d’inhumations qu’il a fouillées dans le site protohistorique de Naquada, en Haute-Égypte.

© The Egypt Exploration Society

Planche de sériation céramique. Flinders Petrie a développé ce système suite à l’étude de dizaines d’assemblages provenant d’inhumations qu’il a fouillées dans le site protohistorique de Naquada, en Haute-Égypte.

© The Egypt Exploration Society

Les dépôts funéraires intéressent tout particulièrement les antiquaires et les archéologues. Il ne s’agit pas là d’une simple fascination religieuse, mais bien d’un constat empirique: les assemblages et les matériaux que contiennent les inhumations sont souvent synchroniques, et donc sources d’informations chronologiques et culturelles. Délibérément inhumées et scellées, des offrandes plus ou moins élaborées accompagnent le défunt (céramiques, armes, bijoux, monnaies, meubles). Ces sépultures constituent des « ensembles clos » chronologiquement homogènes, capables de fournir des datations relatives tant recherchées, et parfois même d’être rattachés à des calendriers historiques, sources de dates absolues. Dans ce registre, l’égyptologue britannique William Flinders Petrie apporte dans les années 1880 une innovation méthodologique importante. En mettant en série des lots d’objets en céramique et en pierre taillée provenant d’inhumations individuelles du cimetière prédynastique de Naquada en Haute-Égypte, il peut organiser ces assemblages dans le temps, identifier les influences qu’ils ont subies et ainsi distinguer les différentes étapes de l’utilisation de la nécropole.

Des « trois âges » et du « Skeumorphisme »

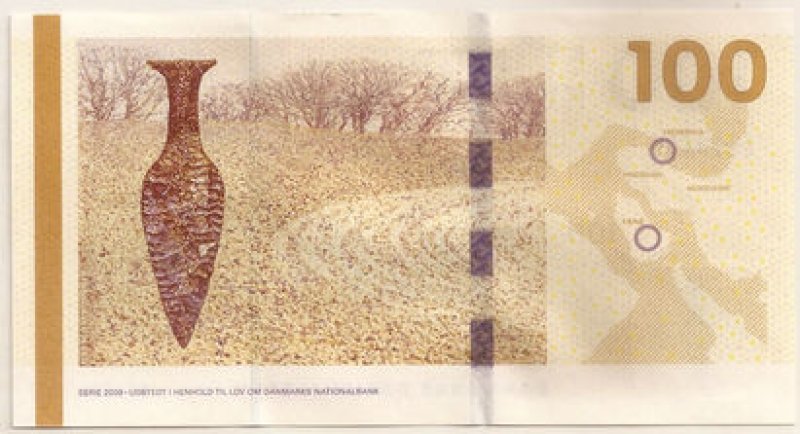

Chef d’œuvre de la taille du silex, ce poignard spécifique à l’âge du Bronze au Danemark intègre des éléments (contours, angles droits, emmanchement) propres au travail du métal.

©

Le fameux paradigme des « trois âges » que développe l’archéologie scandinave dans la première moitié du XIXe siècle postule une relation directe entre les périodes et les matières premières : à l’âge de la Pierre prédomine l’emploi de la pierre pour la fabrication d’outils (outre les matériaux périssables), alors que durant l’âge du Bronze et l’âge du Fer s’instaure l’usage de multiples objets en métal. Avec l’essor des études préhistoriques, il devient clair que les corrélations entre matériaux, formes et usages sont souvent plus complexes et plus intéressantes. Ainsi les premières productions céramiques sont déjà présentes à l’âge de la Pierre polie (qui reçoit dès 1865 le nom de Néolithique). Quant aux outils en silex, notamment les couteaux et des lames de faucilles, ils continuent à se fabriquer et à s’utiliser dans des périodes plus tardives, voire jusqu’au Moyen Âge (ce qui a permis à certains archéologues de tenter de contester la haute antiquité des silex taillés).

Plus encore, les archéologues ont pu cerner un phénomène qu’ils appellent, dès la fin du XIXe siècle, le « skeumorphisme » (du grec skeu : « équipement » et morphê : « forme »). Il s’agit de la reproduction d’éléments de forme ou de structure, adaptés à un certain type de matériaux, sur d’autres matières premières, où leur présence n’est plus que décorative. Cette « reprise » peut concerner la céramique, avec des pots dont le décor des parois imite des tressages de vannerie ou dont le poli évoque la vaisselle en métal. Pour les objets de pierre, les poignards en silex taillé de l’âge du Bronze danois imitent par leurs contours et leurs angularités des dagues forgées en bronze. Quant à l’architecture, le temple grec tout de marbre s’illustre par diverses poutres, corniches et gouttières propres à la construction en bois.

Ces phénomènes assez fréquents ont longtemps été interprétés, dans une logique évolutionniste, comme des « survivances » d’anciennes pratiques ou comme des phases d’adaptation du travail artisanal aux nouveaux matériaux. De nos jours, les archéologues y reconnaissent plutôt un jeu de références et d’allusions volontaires de la part de producteurs et des consommateurs des sociétés anciennes. Ceci confirme à quel point la culture matérielle est depuis toujours riche de dimensions historiques et symboliques.