Des séries qui progressent

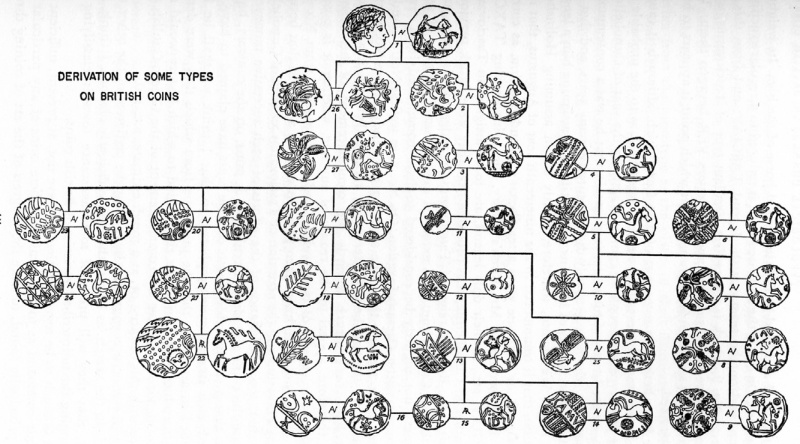

À travers cette célèbre planche numismatique, John Evans tente de montrer comment un prototype (en haut, le statère de Philippe II de Macédoine, avers et revers) fait l’objet de copies, à leur tour copiées (en descendant, à gauche et à droite), à tel point que le lien direct avec le modèle initial est perdu. L’interprétation spécifique de Evans est de nos jours dépassée, mais le principe d’enchaînements et de dérivations demeure fondamental pour l’archéologie.

À travers cette célèbre planche numismatique, John Evans tente de montrer comment un prototype (en haut, le statère de Philippe II de Macédoine, avers et revers) fait l’objet de copies, à leur tour copiées (en descendant, à gauche et à droite), à tel point que le lien direct avec le modèle initial est perdu. L’interprétation spécifique de Evans est de nos jours dépassée, mais le principe d’enchaînements et de dérivations demeure fondamental pour l’archéologie. « On the date of british coins », Numismatic chronicle, xii (1850).

Suite à l’intérêt romantique pour les formes et les métamorphoses (à l’instar de la théorie de la morphologie des végétaux développée par Goethe), la mise en série des objets – c’est-à-dire leur alignement raisonné – devient au XIXe siècle un moyen privilégié pour leur donner un sens historique.

Un exemple important est proposé en 1850 par l’antiquaire et numismate anglais John Evans, qui se spécialisera par la suite en archéologie préhistorique. Evans soutient que des monnaies ont déjà été frappées en Grande-Bretagne avant la conquête romaine. Pour confirmer son hypothèse, il publie sur une planche une série de monnaies montrant des variations mineures s’échelonnant d’une pièce à l’autre, entre le modèle initial – un statère macédonien du milieu du IVe siècle avant notre ère –, et ses imitations successives par des tribus celtes locales jusqu’en 43 de notre ère.

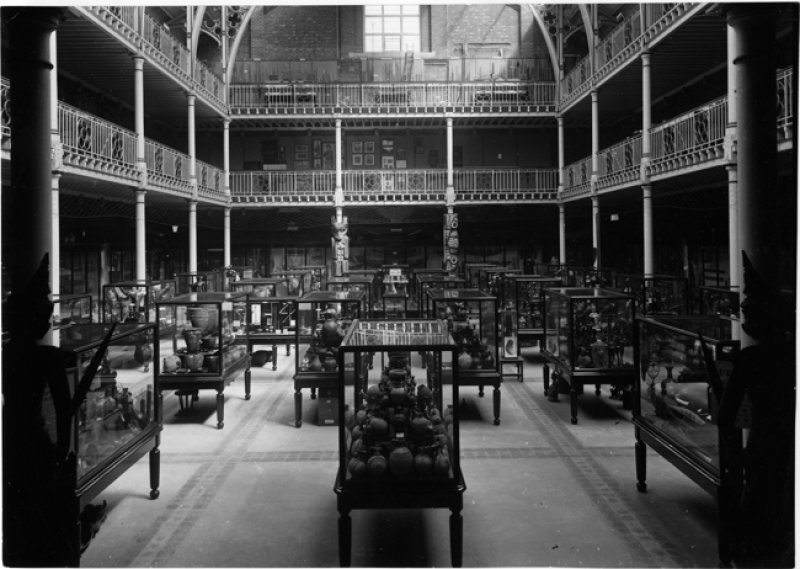

Vue de l’espace central du musée Pitt Rivers vers 1887-1895. Aujourd’hui encore, le musée reste organisé en grande partie selon les principes de son fondateur.

Vue de l’espace central du musée Pitt Rivers vers 1887-1895. Aujourd’hui encore, le musée reste organisé en grande partie selon les principes de son fondateur. Pitt Rivers Museum, Oxford, Alfred Rousseau. © Bridgeman Images/Pitt Rivers Museum, Oxford.

Alors que cette série présente un aspect « dégénératif » par rapport au modèle grec, Evans adoptera surtout une vision « progressiste ». Il sera en fait un des premiers archéologues à s’appuyer explicitement sur les théories de Charles Darwin (dès la parution de L’Origine des espèces, en 1859) pour aborder l’histoire humaine à la lumière de la « sélection naturelle » (cf. Quels critères pour déterminer quelles époques ?).

Parmi les nombreux savants qui s’inspirent dés lors de l’évolutionnisme organique dans leurs typologies, le général Pitt-Rivers joue un rôle particulièrement influent par le mode d’exposition original de ses collections au musée d’Oxford. Les objets ethnographiques et archéologiques qu’il y assemble sont mis en série de façon à montrer que « la nature ne fait pas de sauts », même dans le domaine des artefacts, et que les productions humaines procèdent par améliorations à peine perceptibles mais néanmoins cumulatives. Aligner ainsi des objets sur la base de leur formes permet d’en déduire des datations relatives, mais également d’en faire des marqueurs chronologiques : la hache moustérienne serait plus fine que la plus ancienne acheuléenne, la fibule romaine plus élancée que l'étrusque…

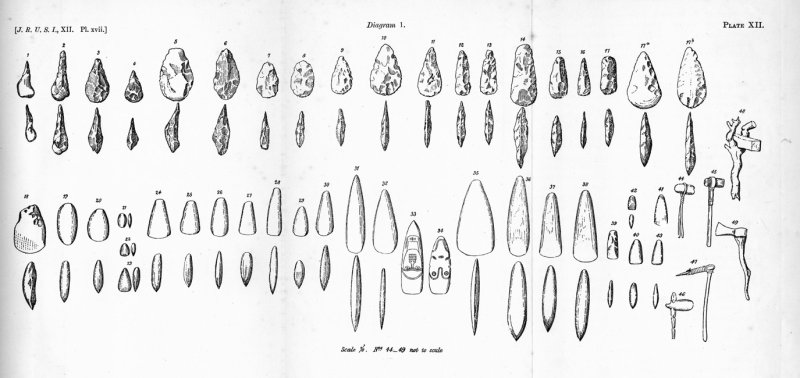

Pour illustrer le grand principe de « continuité incrémentale » (chaque nouvelle valeur ajoutée apportant une amélioration sans créer d’interruption) dans les productions humaines, Pitt Rivers aligne (de gauche à droite et de haut en bas) des bifaces paléolithiques de France et d’Angleterre, mais aussi d’Afrique australe et d’Inde, menant graduellement à des haches néolithiques polies et à des outils ethnographiques emmanchés.

Pour illustrer le grand principe de « continuité incrémentale » (chaque nouvelle valeur ajoutée apportant une amélioration sans créer d’interruption) dans les productions humaines, Pitt Rivers aligne (de gauche à droite et de haut en bas) des bifaces paléolithiques de France et d’Angleterre, mais aussi d’Afrique australe et d’Inde, menant graduellement à des haches néolithiques polies et à des outils ethnographiques emmanchés. « On the resemblance of the weapons of early man, their variation, continuity, and development of form », Pitt Rivers, Journal of the Royal United Services Institution, xii (1868).