Observer et enregistrer

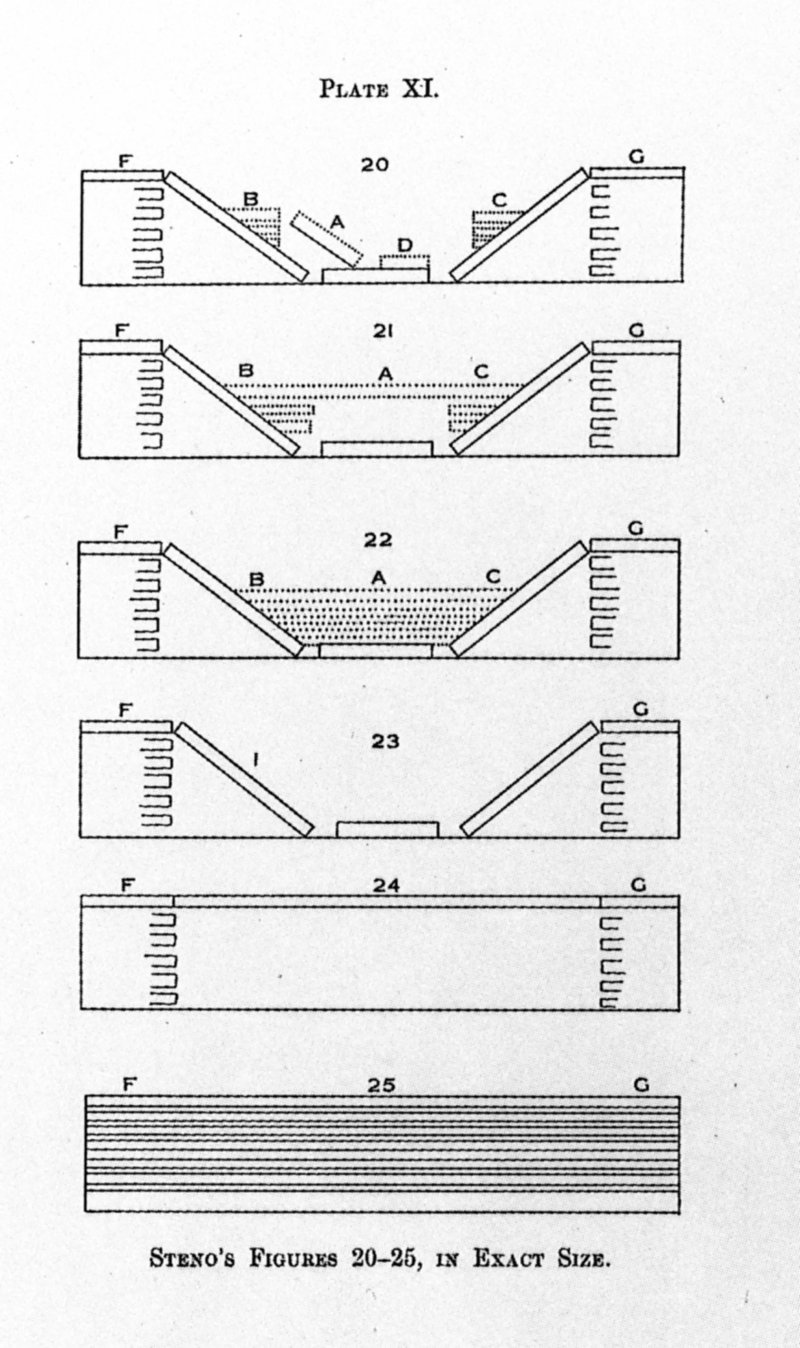

Au XVIIe siècle, Nicolas Sténon, évêque et géologue danois, définit le principe de la superposition : la couche supérieure d’une succession sédimentaire est toujours plus récente que les couches sous-jacentes, à moins de remaniements ultérieurs. De Solido intrasolidum…Prodromus, Nicolas Sténon. Florence, 1669.

Au XVIIe siècle, Nicolas Sténon, évêque et géologue danois, définit le principe de la superposition : la couche supérieure d’une succession sédimentaire est toujours plus récente que les couches sous-jacentes, à moins de remaniements ultérieurs. De Solido intrasolidum…Prodromus, Nicolas Sténon. Florence, 1669.

L’archéologie a eu beaucoup de mal à s’affranchir de cette image réductrice de « chasse au trésor ». De nos jours encore, une partie du grand public semble fascinée par les fabuleuses trouvailles d’or ou de diamants qui, en réalité, enrichissent leurs découvreurs putatifs bien plus que la science. Un changement d’attitude envers le terrain s’est pourtant affirmé dès le XIXe siècle, marquant une transition de l’antiquarianisme vers l’archéologie moderne. L’essor des sciences et la professionnalisation graduelle des praticiens encouragent le développement de procédures d’observation et d’enregistrement plus systématiques, calibrées et objectives, en réponse à des hypothèses et des problématiques précises.

Dans de nombreuses disciplines d’érudition (les sciences humaines d’aujourd’hui), la recherche des faits historiques acquiert une importance grandissante. Les vestiges et les traces – par exemple dans le domaine des langues (philologie), des documents (diplomatique) et des manuscrits (paléographie) – sont considérés comme autant d’indices déchiffrables d’une réalité révolue. L’histoire naturelle aussi, depuis Linné et Buffon, renforce ses méthodes et les rend explicites, notamment pour se démarquer du récit biblique de la création. En paléontologie comme en géologie, avec Georges Cuvier en France et Charles Lyell en Angleterre, c’est désormais l’observation directe des couches superposées, augmentée de diverses analyses et comparaisons, qui permet de « lire » puis de reconstruire l’histoire de la terre et de ses occupants.