Des sites protégés au territoire fortifié

Les sites fortifiés constituent une autre composante des territoires de l’âge du Bronze. On connaît, bien entendu, des sites protégés derrière de volumineux rempart ou des palissades depuis le tout début du Néolithique mais ce phénomène, après avoir disparu, va connaître une nouvelle ampleur au cours de la Protohistoire et plus particulièrement au Bronze final (à partir de -1150 et plus encore vers -950).

Tirer profit de la topographie

Vue aérienne de l’habitat aristocratique de la fin de l’âge du Bronze mis au jour sur le site du Gros Buisson à Villiers-sur-Seine (Seine-et-Marne). Délimité d’un côté par un bras de la Seine, de l’autre par un important paléochenal et fermé à l’ouest par quatre imposants fossés concentriques doublés d’une palissade, le site s’étend sur une butte de 2 hectares. La fouille a révélé de nombreuses structures de combustion, des céramiques, toutes sortes d’objets, des vestiges de faune, illustrant autant la vie quotidienne au sein de l’habitat que les festins qui s’y tenaient régulièrement.

© Carlos Valéro, Inrap

Vue aérienne de l’habitat aristocratique de la fin de l’âge du Bronze mis au jour sur le site du Gros Buisson à Villiers-sur-Seine (Seine-et-Marne). Délimité d’un côté par un bras de la Seine, de l’autre par un important paléochenal et fermé à l’ouest par quatre imposants fossés concentriques doublés d’une palissade, le site s’étend sur une butte de 2 hectares. La fouille a révélé de nombreuses structures de combustion, des céramiques, toutes sortes d’objets, des vestiges de faune, illustrant autant la vie quotidienne au sein de l’habitat que les festins qui s’y tenaient régulièrement.

© Carlos Valéro, Inrap

À une époque où une partie de la population se rassemble pour former des villages, d’autres s’installent sur des points topographiques stratégiques : sites de hauteur – éperons, collines – ou confluences et méandres de cours d’eau.

Outre leur intérêt sécuritaire (réactivé par les fréquents conflits à la fin de l’âge du Bronze), les sites de hauteur acquièrent une autre fonction : dominant un territoire qu’ils contrôlent, ils deviennent la manifestation ostentatoire d’un nouveau pouvoir politique aux mains de petits aristocrates affichant souvent leurs inclinations pour la guerre.

Ces zones, protégées naturellement par des dénivelés ou des zones humides, font dès le XIIIe siècle avant notre ère l’objet d’aménagements complémentaires (rempart simple ou multiple parfois associé à un fossé) permettant de clore totalement les espaces.

S'entourer de remparts

Que ce soit derrière un rempart sur les sites fortifiés ou au sein d’un village, le phénomène d’enfermement qui se généralise au cours du Bronze final témoigne très probablement d’un sentiment d’insécurité tout au long de la fin du IIe millénaire. Ce sentiment trouve d’ailleurs un écho dans le développement de l’armement (introduction du char, de l’arc composite, de l’épée longue et de la lance) entre les XIIIe et Xe siècles avant notre ère, qui va de pair avec l’émergence d’un nouveau type de guerriers.

Enfin, certaines chefferies (territoires de l’âge du Bronze soumis à la domination d’un chef dont l’autorité (le pouvoir ?) ne repose plus uniquement sur la parenté – à la différence du clan –, mais aussi sur le prestige, le sacré, une certaine coercition limitée) bénéficiant, bien souvent, d’une réelle autonomie des moyens de production vivrière) vont à leur tour se protéger derrière des fortifications. Il en est ainsi du territoire de la Hague (3 000 hectares) et de celui de Yainville (1 300 hectares), en Normandie. Ces deux zones vont se doter de rempart parfois très long (près de 2 km dans la Hague, 2,5 km à Yainville) formant une sorte de frontière physique et isolant la chefferie du reste du territoire. Ce type d’aménagement de l’espace – les dikes – qui consiste à protéger de vastes espaces géographiques (des milliers d’hectare) par une levée de terre de plusieurs kilomètres de long, est bien identifiée outre-Manche, en Angleterre (comme dans le Yorkshire) ou en Irlande (le Black Pig’s Dyke séparant la partie nord de l’île).

-

Coupes stratigraphiques du rempart du Hague Dike (Manche) d’après les fouilles anciennes réalisées dans les années 1950. À droite on distingue bien le fossé qui a servi de carrière pour l’obtention des terres formant le rempart. Ce type de structuration du territoire, véritable frontière physique, délimite les contours de certaines chefferies au cours du Bronze final. Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une fortification, mais plutôt d’une ligne de démarcation, au pris d’un effort collectif important, par le creusement d’un fossé-carrière et l’amoncellement de plusieurs milliers de mètres cubes de terres et de pierres pour former un rempart.

© Eric Gallouin et Cyril Marcigny -

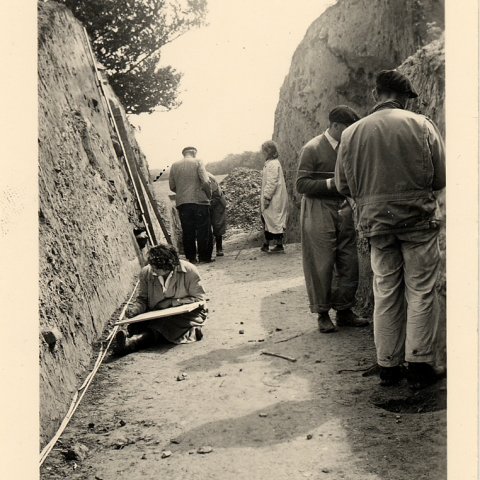

Relevé et prélèvement de la coupe I au Hague Dike dans les années 1950. La tranchée réalisée par les archéologues dans la masse du rempart leur permet de faire les observations stratigraphiques nécessaires à l’interprétation de la structure (mise en phase, architecture, etc.).

© Collection Le Tourp