Répartition des habitats

Il semble que les habitats se répartissent un peu partout dans le paysage, selon l’intérêt que présentent différents endroits : possibilité de mettre les terres en culture, proximité de grands axes de circulation, intérêt défensif de certains sites… Ainsi peut-on par exemple comprendre l’importance qu’on prise certaines régions dans le travail du bronze : comme l’est de la France ou la façade atlantique qui, sans posséder de mines de cuivre ou d’étain, se trouvaient au carrefour de plusieurs circuits d’échange.

De la ferme au hameau

Dispersés au début de l’âge du Bronze, les habitats montrent une tendance à se concentrer. Les petites fermes isolées ou les occupations de hauteur migrent vers les fonds de vallée ou les bordures de plateaux.

Du fait de la croissance démographique et de possibles migrations (attestées dans les analyses isotopiques en laboratoire), la population s’accroît et le tissu bâti se densifie. Sans doute les vastes fluctuations climatiques qui ont marqué l’âge du Bronze (la période de -1400 à -1150 a été particulièrement froide) ont-elles aussi poussé les humains à s’établir dans des contextes plus favorables que ceux occupés précédemment.

Peu à peu, à partir du Bronze ancien, de petites entités regroupent, au sein d’un territoire enclos par un fossé ou une palissade, une ou plusieurs fermes et des activités artisanales complémentaires. Elles se situent souvent à proximité d’une nécropole. Certaines s’étoffent et se diversifient plus que d’autres. On assiste à la formation de hameaux, voire de villages, une autre « invention » de l’âge du Bronze.

Premiers villages

À partir du Bronze final en effet, au XIIIe siècle avant notre ère, une nouvelle structuration de l’espace habité va se développer. Les établissements agricoles, jusqu’alors soit disséminés dans le territoire, soit distants de quelques centaines de mètres les uns des autres au sein de petits hameaux, vont avoir tendance à se rapprocher, formant un habitat que l’on qualifie de « groupé ».

Toutefois, malgré cette tendance certaine à la polarisation, les villages de la fin de l’âge du Bronze rassemblent des communautés d’agriculteurs, tandis que les fermes isolées et ouvertes (non entourées de fossés ou de fortifications) demeurent encore très majoritaires – elles sont même omniprésentes à partir de -1150. On est encore très loin du phénomène urbain qui s’épanouira à la fin de l’âge du Fer.

-

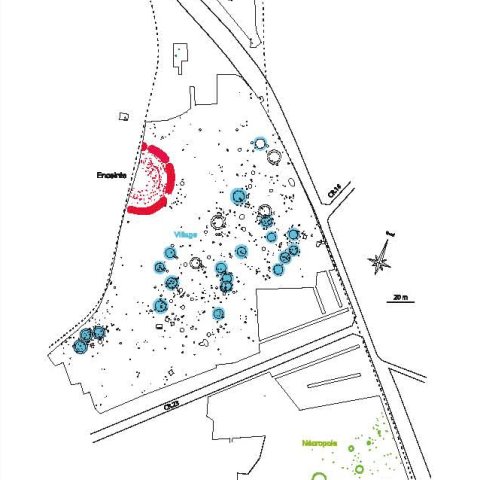

Le site daté du Bronze final de Malleville-sur-le-Bec (Eure) présente toutes les caractéristiques d’un véritable village. Au centre, les habitations de plan circulaire (en bleu), plus ou moins groupées et entourées de dépendances, fosses et silos ; en haut, une puissante fortification circulaire (en rouge), avec son large fossé doublé intérieurement de palissades ; en bas, la nécropole avec une trentaine de tombes (en vert) et des fossés circulaires.

© Eric Marre (extrait de l'Âge du Bronze en France, par Laurent Carozza et Cyril Marcigny, p 59) -

Restitution d’un paysage de l’âge du Bronze final à partir des résultats obtenus lors de la fouille d’un village à Malleville-sur-Bec (Eure). Ce village se compose d’un enclos circulaire de 52 m de diamètre, délimité par un puissant fossé et une triple palissade. Autour gravitent un ensemble de structure d’habitat et un cimetière.

© Laurent Juhel

Le cas particulier des sites lacustres

Alors, les pieds dans l’eau ou pas ? La spécificité des habitats dits « palafittiques » (bâtis sur pilotis au-dessus de l’eau de la période néolithique à l’âge du Fer) dans le pourtour alpin a fait couler beaucoup d’encre dans les milieux archéologiques. Et pour cause ! Les premières découvertes se font au milieu du XIXe siècle sur les rives du lac de Zurich. Puis elles se multiplient au sein de la même région, en France et en Suisse. L’humidité du milieu lacustre a conservé poteaux, divers objets et vestiges organiques (graines, textiles, vanneries…).

Dès lors fleurissent toutes sortes d’interprétations mi-scientifiques mi-folkloriques tant sur le milieu naturel ambiant que sur un foisonnement de huttes de pêcheurs groupées sur des plateformes et reliées à la terre ferme par des passerelles.

À partir des années 1970, leur étude rigoureuse a bénéficié des progrès de l’archéologie subaquatique. De nos jours, les archéologues penchent plutôt pour situer ces habitats très particuliers au bord de l’eau, dans des marécages ou des zones inondables. Les analyses dendrochronologiques et au radiocarbone (14C ) des pieux et piquets retrouvés ont montré leur persistance jusqu’à la fin de l’âge du Bronze (-1400 à -800). Les dimensions et les plans des maisons, à 2 ou 3 nefs, sont proches de ceux des habitats établis sur la terre ferme.