Le marronnage à La Réunion

Le marronnage, c’est-à-dire la fuite des esclaves dans les bois ou les montagnes pour échapper à la servitude sur les plantations coloniales, est un phénomène rapporté par les sources historiques. Toutefois, comme elles émanent des maîtres ou des chasseurs d’esclaves, elles restent lacunaires concernant le mode de vie des fugitifs. Pour la première fois à La Réunion, deux missions archéologiques inédites ont caractérisé un site marron dans la « vallée secrète » et lèvent un coin du voile.

Une recherche récente

La « vallée secrète » - Structures d’habitat 1 et 2 en pierres sèches

© Anne-Laure Dijoux

La « vallée secrète » - Structures d’habitat 1 et 2 en pierres sèches

© Anne-Laure Dijoux

L’archéologie du marronnage apparaît dans les années 1960-1970 aux États-Unis. Depuis les années 1980, plusieurs sites ont été mis au jour au Brésil, dans les îles de la Caraïbe, au Surinam et à l’île Maurice. À La Réunion, ce n’est que depuis 2007 qu’existe un véritable programme de recherche archéologique scientifique sur le sujet, conduit par Anne-Laure Dijoux. En 2011 et en 2012, la chercheuse a organisé deux missions archéologiques dans la « vallée secrète », nichée à 2 200 m d’altitude dans le cirque de Cilaos, le plus méridional des trois cirques de l’île. Ces travaux ont permis de caractériser, pour la première fois, un site occupé par des esclaves marrons au XIXe siècle, voire dès le XVIIIe siècle.

Des murailles rocheuses vertigineuses

La « vallée secrète » porte bien son nom, tant elle est dissimulée et difficile d’accès. Découverte fortuitement par un guide de haute montagne en 1995, elle mesure 450 m de long pour 50 m de large, présente une forte pente et se trouve entourée de murailles rocheuses vertigineuses de 50 m de haut. C’est par hélicoptère que l’équipe de chercheurs, formés, si besoin, aux techniques d’escalade, a pu y pénétrer pour la première fois en 2011. Inconnue des documents d’archives et des traditions orales, la « vallée secrète » abrite un site archéologique isolé et n’ayant subi aucune perturbation humaine après son abandon, en dehors de quelques affouillements lors de sa découverte.

Deux abris de pierre sèche

Section Nord /sud de la structure d’habitat 2

© Vincent Dumas

Section Nord /sud de la structure d’habitat 2

© Vincent Dumas

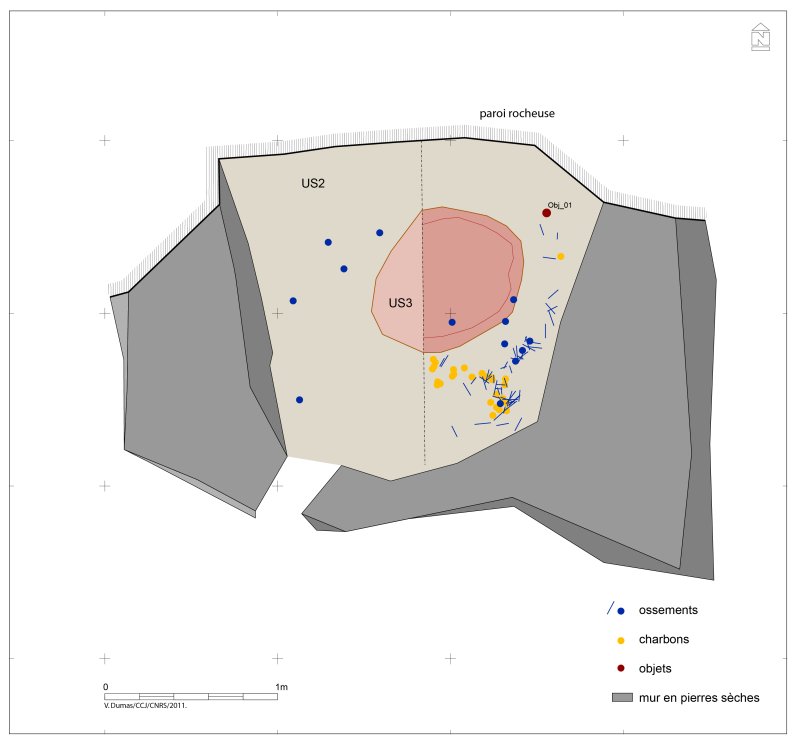

Le site se compose, à l’ouest, d’une plateforme présentant des vestiges de faune en surface et, à l’est, de deux structures de forme carrée aménagées en pierre sèche. Ces deux cabanes ont été adossées à un pied de falaise, celle-ci constituant le parement nord, et sont en partie abritées par un porche naturel formé par la roche. Les blocs ayant servi à monter les murs ouest, est et sud - l’ouverture se trouvant dans ce dernier - proviennent d’un torrent adjacent au site. Épais de près de 80 cm au maximum, les murs, aujourd’hui conservés sur 40 à 70 cm de haut, étaient agencés de manière suffisamment efficace pour ne laisser passer ni la pluie ni le vent. Un foyer a été entretenu dans chacune des cabanes, notamment pour y faire cuire de la viande, comme le suggèrent des restes de faune.

Régime alimentaire

Foyer et rejets de cuisson mis au jour dans la structure d’habitat 2

© Vincent Dumas

Foyer et rejets de cuisson mis au jour dans la structure d’habitat 2

© Vincent Dumas

Dans ce milieu supposé inhabitable, les ressources alimentaires s’avèrent très pauvres. La végétation, essentiellement composée de fourrés et de bruyères, présente toutefois de nombreuses espèces utiles à l’homme, aussi bien pour manger que pour se soigner. Mais, d’après l’importance des restes de faune mis au jour par les recherches archéologiques, les esclaves marrons de la « vallée secrète » se sont surtout nourris de pétrels de Barau. Endémiques de La Réunion, ces oiseaux marins nichent habituellement à plus de 2 000 mètres d’altitude, ce qui explique leur présence dans la « vallée secrète ». Les fugitifs capturaient les jeunes avant leur premier envol directement dans le nid, soit de fin mars à mai, pendant l’été austral réunionnais. Quelques mammifères (porc/sanglier et chèvre/mouton), capturés ou chassés dans des zones de plus basse altitude, complétaient le menu.

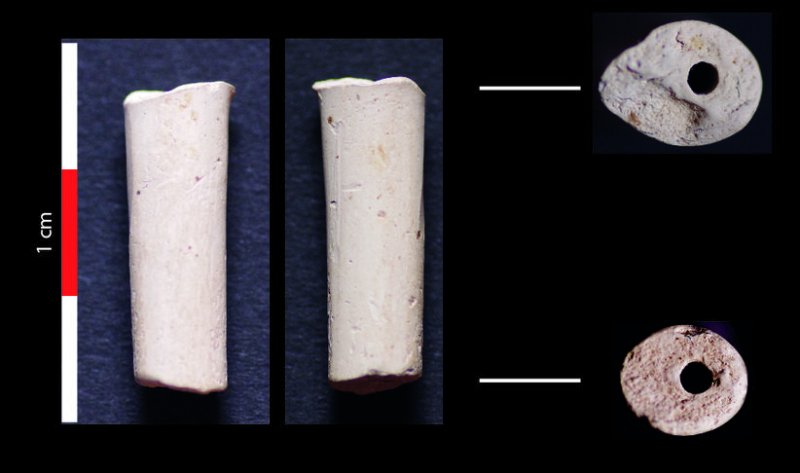

Pauvre en mobilier

Fragment de pipe en terre cuite, chauffée pour la dernière fois entre 1809 et 1835

© Anne-Laure DijouxLes archéologues ont mis au jour moins d’une dizaine d’objets ou fragments d’objets sur le site de la « vallée secrète » : morceaux de pipe, clou, éclats de fer… Cette pauvreté s’explique, d’une part, par le fait que les esclaves marrons, forcés à la mobilité pour ne pas être rattrapés, possédaient peu d’objets et, d’autre part, que ces derniers, rares et donc précieux, n’étaient pas abandonnés sur un site après son occupation. Le peu de mobilier recueilli a néanmoins permis de pratiquer une datation scientifique, dont le résultat situe une des occupations entre 1809 et 1835. L’esclavage a débuté officiellement à La Réunion en 1715 et a été aboli en 1848. Pendant toute cette période, le phénomène du marronnage a existé. Il est donc tout à fait plausible d’envisager une occupation du site de la « vallée secrète » dès le XVIIIe siècle.

Un site exceptionnel

L’ensemble des données réunies par les chercheurs suggère que le site de la « vallée secrète », parfaitement dissimulé et imprenable, a servi plusieurs fois de refuge saisonnier, au cours de l’été austral, à des groupes d’esclaves marrons au sein d’un territoire plus vaste. Il illustre de façon spectaculaire la volonté de survie, dans des conditions extrêmes, d’individus farouchement épris de liberté. Il complète, enfin, nos rares informations sur le marronnage, dont l’empreinte la plus visible demeure, à La Réunion, dans les toponymes d’origine malgache et africaine légués aux pitons, remparts et autres ravines de l’intérieur de l’île, en souvenir d’esclaves marrons ayant eu l’audace de pénétrer dans ces territoires escarpés.