Vous êtes ici

Archéologie des régions lacustres du Tchad

Le projet Archéologie des Régions Lacustres du Tchad (ArRéLat) est un projet de recherche et de formation franco-tchadien né en 2014 et basé sur un partenariat entre l’Inrap, les universités de N’Djamena (Tchad) et de Toulouse Jean-Jaurès, le laboratoire TRACES (Toulouse), le Centre National d’Appui à la Recherche tchadien et la direction du patrimoine du Tchad. Il bénéficie depuis avril 2015 du soutien du Ministère des Affaires étrangères et du développement international français. Il a pour objectif de développer les recherches archéologiques au Tchad, d’une part en relançant les recherches de terrain et d’autre part en contribuant à la formation d’une nouvelle génération d’archéologues tchadiens.

Présentation du programme

Le projet Archéologie des Régions Lacustres du Tchad (ArRéLat) est un projet de recherche et de formation franco-tchadien créé en octobre 2014. Le projet s’articulant avec le programme FSP (Fonds de Solidarité Prioritaire) GELT « Grands Écosystèmes Lacustres Tchadiens » 2013-2017, les régions lacustres sont privilégiées dans le cadre des recherches de terrain. Les approches mises en œuvre sont diachroniques (du Paléolithique à la période médiévale) et pluridisciplinaires (étude de la culture matérielle, archéozoologie, géoarchéologie). Le contexte particulier des écosystèmes lacustres offre l’avantage de constituer un point attractif pour les populations humaines tout au long de leur histoire. Par ailleurs, il est susceptible de fournir des enregistrements paléoclimatiques et paléoenvironnementaux. Le présent projet est donc clairement indépendant par ces thématiques et son ancrage géographique de celui portant sur les gisements paléoanthropologiques et paléontologiques du sud de la zone saharienne (Mission Paléontologique Franco-Tchadienne du Pr. Michel Brunet).

Prospection pédestre.

Vincent Mourre, Inrap.

Mission Ounianga 2015

La zone au potentiel archéologique le plus clairement identifié à travers les travaux de nos prédécesseurs est la région des lacs d’Ounianga, dans le Nord du pays. Une première mission exploratoire de prospection et sondages sur le terrain a eu lieu entre le 22 novembre et le 21 décembre 2015. Avec 40 entités archéologiques explorées ou inventoriées (dont 32 inédites) pour un séjour de seulement deux semaines effectives de travail sur le terrain, le bilan scientifique de la mission Ounianga 2015 est évidemment très positif.

Plusieurs thématiques de recherche particulièrement intéressantes se dégagent pour les campagnes à venir :

- une caractérisation des productions acheuléennes dans la région d’Ounianga, qui pourrait être abordée à travers un travail de prospection systématique et à travers la fouille du site de production ARLT05. La mise en œuvre d’une fouille aurait pour objectif principal la constitution d’un échantillon homogène et représentatif, mais également la recherche d’éléments susceptibles de faire l’objet de datations absolues (thermoluminescence, optically stimulated luminescence…).

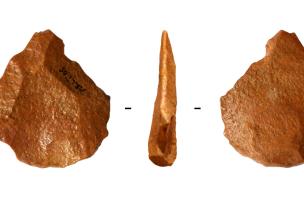

- un approfondissement des connaissances relatives à l’Atérien d’Ounianga notamment en ce qui concerne sa chronologie, compte tenu de l’importance de ce faciès dans les discussions portant sur la variabilité des industries du Paléolithique moyen / Middle Stone Age africain. Le site ARK2 pourrait jouer un rôle clé dans cette perspective, surtout s’il s’avère possible de dater la formation carbonatée ayant piégé des vestiges lithiques typiquement atériens. Par ailleurs, même s’il n’existe pas à proprement parler d’abri-sous-roche à proximité, du fait de la relative fragilité des grès de Nubie qui reculent rapidement sous l’effet de l’érosion, il n’est pas exclu de trouver des structures d’accueil en pied d’escarpement rocheux susceptibles d’avoir piégé et conservé des niveaux archéologiques en place. La recherche d’une séquence archéologique incluant des niveaux atériens sera une priorité pour les campagnes à venir.

- une caractérisation des sites à structures de stockage excavées dans les formations carbonatées d’un point de vue chronologique, culturel et fonctionnel. Trois de ces sites ont été explorés dans la région d’Ounianga Serir et un a été découvert peu avant notre départ à Ounianga Kebir. Si nous envisageons un âge compris entre le Néolithique récent et l’Âge du Fer ancien, il ne s’agit pour l’instant que d’une hypothèse préliminaire qui demande à être confirmée ou précisée. Si des structures de stockage sont documentées pour ces périodes dans la zone sahélienne, une recherche documentaire devra également être entreprise pour rechercher d’éventuels éléments de comparaisons dans la zone saharienne.

Perspectives de comparaisons

Des comparaisons avec les autres régions lacustres sont prévues en fonction de l’avancement des recherches ou des fluctuations de l’accessibilité au terrain initial. La documentation disponible concernant le potentiel archéologique des lacs Iro et Fitri est limitée mais pas inexistante : la mise en œuvre de prospections systématiques y apportera des résultats inédits et significatifs. La région du lac Méga Tchad, notamment en ce qui concerne les occupations de tells attribués aux Sao à proximité immédiate de N’Djamena a en revanche fait l’objet de nombreuses recherches de terrains. Toutefois, ces recherches sont relativement anciennes et un retour sur le terrain est souhaitable pour renouveler la documentation et mettre en œuvre les nouvelles approches et méthodes d’analyse développées depuis.

Sondage au bord du lac Yoan.

Vincent Mourre, Inrap.

Biface et lac Teli en arrière plan.

Vincent Mourre, Inrap.

Lac Boukou.

Vincent Mourre, Inrap.

Fouille d'un silo de stockage.

Vincent Mourre, Inrap.

Relevé d'un silo de stockage.

Vincent Mourre, Inrap.

Vase en place.

Vincent Mourre, Inrap.

Bracelet du Néolithique.

Vincent Mourre, Inrap.

Pointe du Paléolithique moyen.

Vincent Mourre, Inrap.

vincent.mourre [at] inrap.fr