Vous êtes ici

Les vestiges d’un lieu de pouvoir médiéval mis au jour à Castelvieilh (Hautes-Pyrénées)

En amont de la construction d’une maison individuelle, une équipe de l’Inrap a fouillé les restes d’une tour médiévale emmottée et documente des phases d’occupation de cette motte castrale. Cet ensemble probablement plus vaste est par ailleurs fort discret dans les sources historiques.

Un site partiellement détruit au XXe siècle et redécouvert par l’archéologie préventive au XXIe siècle

Le bourg villageois de Castelvieilh est situé sur un éperon naturel, au sein des collines et coteaux du piémont pyrénéen, en bordure orientale de la vallée de l’Adour. Ce relief localement dominant conserve les traces de divers aménagements anthropiques, dont une motte médiévale.

Un point de vue dominant.

© G. Mercé, Inrap

En 1970, la construction d’un château d’eau enterré dans le flanc occidental de cette motte a entrainé la destruction de plusieurs maçonneries, dont les murs d’une tour. Roland Coquerel, correspondant des Antiquités Historiques pour le département des Hautes-Pyrénées, avait pu sauvegarder des informations sous forme de photographies, croquis et notes. Deux larges murs avaient ainsi été observés en coupe sur une hauteur d’environ 3 m. Les éléments architecturaux recueillis permettaient d’envisager une datation vers la fin du Moyen Âge. Roland Coquerel mentionne également une « barbacane en avant de la tour », laissant entrevoir cette tour comme partie d’un plus vaste ensemble.

Maçonneries vues en coupe en 1970.

© R. Coquerel, Inrap

Le projet de construction par un particulier d’une maison semi-enterrée sur cette motte a entrainé les prescriptions d’un diagnostic archéologique puis d’une fouille préventive réalisée à l’été 2024. Un peu plus de 400 m², soit l’intégralité du sommet de la motte moins les cheminements périphériques, ont été décapés. À la suite du décapage, les recherches se sont développées sur une profondeur de 3 mètres (correspondant à la côte de fond des travaux).

Gestion des déblais du décapage à flanc de motte.

© G. Mercé, Inrap

Une tour

Les restes de la tour, située sur la bordure ouest de la motte, ont été mis au jour. Le mur oriental est conservé sur toute sa longueur (6,2 m). Les murs nord et sud observés en 1970 ont été largement amputés lors de l’installation du château d’eau, et le mur occidental certainement détruit.

Restes de la tour et sommet du château d’eau semi-enterré à l’arrière-plan.

© G. Mercé, Inrap

Détail du parement : traces de layage sur les assises inférieures et stigmates du feu sur les assises supérieures.

© G. Mercé, Inrap

Ces maçonneries fourrées, larges de 1,5 m, présentent des parements en moyen appareil réglé. Les façades ont été soigneusement dressées au moyen de layes dont certains carreaux portent les traces.

La base de la tour n’ayant pas été atteinte, la chronologie de son édification demeure incertaine.

Elle est quoi qu’il en soit antérieure au reste de la séquence stratigraphique reconnue, caractérisée par une alternance de séquences d’occupation et de remblais massifs venant emmotter la tour.

Des séquences de remblayages et d’occupation

L’occupation fouillée la plus ancienne consiste en un niveau de circulation damé couvert d’une couche charbono-cendreuse comprenant des restes ligneux carbonisés. La vision spatiale partielle de cette séquence comme l’état très dégradé des vestiges ne permet guère de proposer d’interprétation fonctionnelle (restes d’un bâti, simples planches posées au sol ?).

Suite à un remblayage massif, une nouvelle séquence d’occupation associant un petit bâtiment sur poteaux et une structure foyère a été enregistrée, elle-même remblayée suite à un incendie. Le parement de la tour porte en effet des stigmates de l’action du feu à partir de ce niveau.

Les dynamiques sédimentaires observées ainsi que le premier aperçu du mobilier archéologique laissent entrevoir une succession rapide des séquences d’occupation et de remblayage enregistrées, à situer en l’état actuel des études dans la deuxième moitié du XIIe siècle voire au début du XIIIe siècle. Les études des mobiliers et les datations C14 permettront assurément de préciser la chronologie.

Fouille de la séquence d’occupation mise au jour au niveau de la cote de fond de travaux.

© G. Mercé, Inrap

Séquence d’occupation inférieure sous un épais remblai.

© G. Mercé, Inrap

Structure foyère et dernière séquence de remblais.

© G. Mercé, Inrap

Le dernier état reconnu correspond à une série de tranchées de fondation et de récupération matérialisant un bâtiment. Les couches d’occupation ou niveaux de sol correspondant à cet état n’étaient malheureusement pas préservées.

Si la période de fonctionnement de ce bâtiment comme celle de la tour demeurent impossible à préciser, leur abandon est en revanche à situer à l’époque moderne, d’après les derniers vestiges stratigraphiques et mobiliers.

De rares données archivistiques

Au-delà de la rareté des mentions concernant le site, quelques exemples choisis permettent une première mise en perspective historique des vestiges mis au jour. La première mention textuelle de Castelvieilh, en 1243, signale que le site était aux mains des seigneurs de Barbazan, membres de la haute aristocratie apparaissant régulièrement dans l’entourage du comte de Bigorre du XIe au XIVe siècle.

En 1344, Arnaud de Barbazan, évêque de Pampelune, signe un acte depuis Castelvieilh.

La matérialité de l’implantation castrale n’est évoquée qu’à la fin du XVIe siècle, alors que le site est assurément tombé en désuétude : un contrat d’affermage de 1587 distingue ainsi la tour « ruynée » à réparer et le « chasteau vieulx » qu’il « vauldroit mieux desbatir ».

La motte et la tour : une partie d’un tout ?

A l’issue de la phase terrain de cette opération, la réunion d’un faisceau d’indices d’origines diverses invite à voir dans la zone fouillée une partie d’un tout. Larges fossés enregistrés lors du diagnostic au nord de la motte, barbacane mentionnée par Roland Coquerel, château bien distinct de la tour dans les archives et localisable sur une vaste plateforme à l’est de la motte dessinent les possibles contours d’un complexe castral d’importance.

Fouille et enregistrement des fondations et tranchées de récupération.

© G. Mercé, Inrap

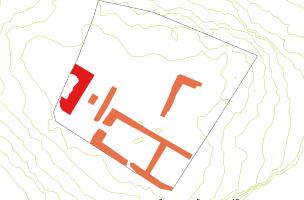

Plan du dernier état (en rouge : tour ; en orange : tranchées de fondation et de récupération).

© Inrap

Castelvieilh, un vaste complexe castral ?

© F. Callède, G. Mercé, Inrap

La fouille offrirait ainsi une modeste fenêtre d’observation sur un site beaucoup plus vaste, sis aux confins de du comté de Bigorre, sur un territoire au cœur des luttes de pouvoirs entre comtes et vicomtes gascons du XIe au XIIIe siècle, puis entre les rois de France, d’Angleterre et de Navarre à partir de la fin du XIIIe siècle.

Les études en cours dans le cadre de la post-fouille permettront d’affiner les analyses, d’éprouver les hypothèses et de replacer les vestiges mis au jour dans leur contexte, celui d’un site élitaire ayant évolué tout au long du Moyen-Âge.

Un point de vue dominant.

© G. Mercé, Inrap

Contrôle scientifique : Service régional de l’archéologie (Drac Occitanie)

Recherche archéologique : Inrap

Responsable scientifique : Gwénaël Mercé, Inrap