Vous êtes ici

L'épopée burgonde à Annecy (Haute-Savoie)

Le musée-château d'Annecy, en collaboration avec l'Inrap, présente jusqu'au 31 octobre 2025 l'exposition « L’épopée burgonde. Naissance du Moyen Âge en Haute-Savoie ». Basée sur les fouilles par l'Inrap de la nécropole d’Annecy, au 39-41 rue des Romains, l'exposition présente les arguments archéologiques qui ont mené à la mise en évidence de la migration des Burgondes en Haute-Savoie et décrit leur intégration à la société romaine et l’importance de leur royaume dans le paysage politique du début du Moyen Âge.

Un peuple germanique

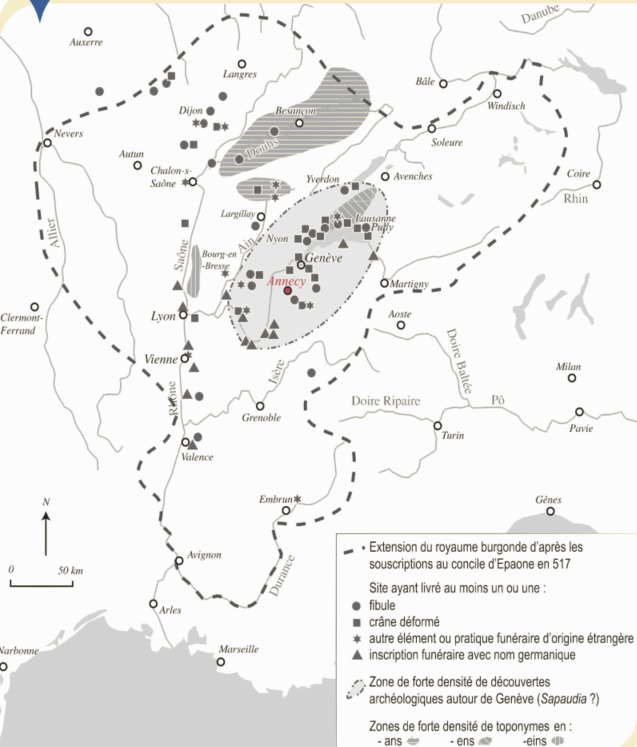

Les Burgondes sont un peuple germanique oriental originaire du nord de la Pologne (Poméranie) et établi aux abords du Rhin (vallée du Main), en Germanie supérieure, à la fin du IVe siècle. En 413, les Romains leur attribuent en concession la Sapaudia (nom de l'ancienne Savoie), un territoire situé entre la haute vallée du Rhône et le Rhin, selon la pratique romaine des alliances (fœdus), qui obligent ces nouveaux fédérés à partager le pouvoir avec les autochtones et à défendre les frontières de l'Empire des incursions des Alamans. L'attribution d'un fœdus n'a alors pas provoqué un mouvement de migration massive des Burgondes, dont le royaume reste toujours centralisé dans la vallée du Main. C'est au milieu du Ve siècle, après la mort de leur roi Gondicaire, à l'issue de la défaite historiquement controversée de 436/437 (vaincus par les Huns ? par les Romains d'Aetius ?), que les Burgondes s'installent réellement en Sapaudia. Leur accueil est alors probablement soutenu par l'évêque de Genava (Gennève), saint Salvius, partisan du général Aetius qui est à l'origine de ce déplacement.

© Christel Fraisse, Inrap

L'arrivée des Burgondes en Gaule est pacifique et apporte un nouvel essor à cette région qui souffre, entre autres, des incursions alamanes. En 451, les Burgondes combattent avec les Romains contre les Huns à la bataille des champs Catalauniques, ce qui indique leur redressement démographique et militaire. La ville de Genève semble être la première capitale de leur nouveau royaume, auquel s’ajoute rapidement, en 456, l’occupation de la ville de Lyon, nouvelle capitale royale. La déliquescence du pouvoir impérial romain en Gaule fait que, assez vite, les Burgondes profitent d’une large autonomie, jusqu’à devenir un royaume indépendant, étendu de Langres à Avignon.

Le deuxième royaume burgonde

Descendants de la famille royale rhénane, deux frères, Gondioc et Hilpéric, ont régné sur les Burgondes très certainement dès 456. Les rois suivants sont les fils de Gondioc : Gondebaud et Godegisel, deux frères qui, selon la coutume des Burgondes et des barbares, règnent ensemble jusqu’à l’an 500. Il est attesté que Godegisel s’est allié à Clovis pour renverser son frère, Gondebaud, en 500. Ce dernier obtient le départ de l’armée franque par des négociations et met fin au bout de six mois au règne de son frère Godegisel, qu'il exécute, ainsi que toute sa famille, selon coutume germanique de la faide.

Carte des limites supposées de la Sapaudia et du deuxième royaume burgonde au début du VIe siècle.

© Escher et al. 2023, complété d’après Billoin et al.

2010

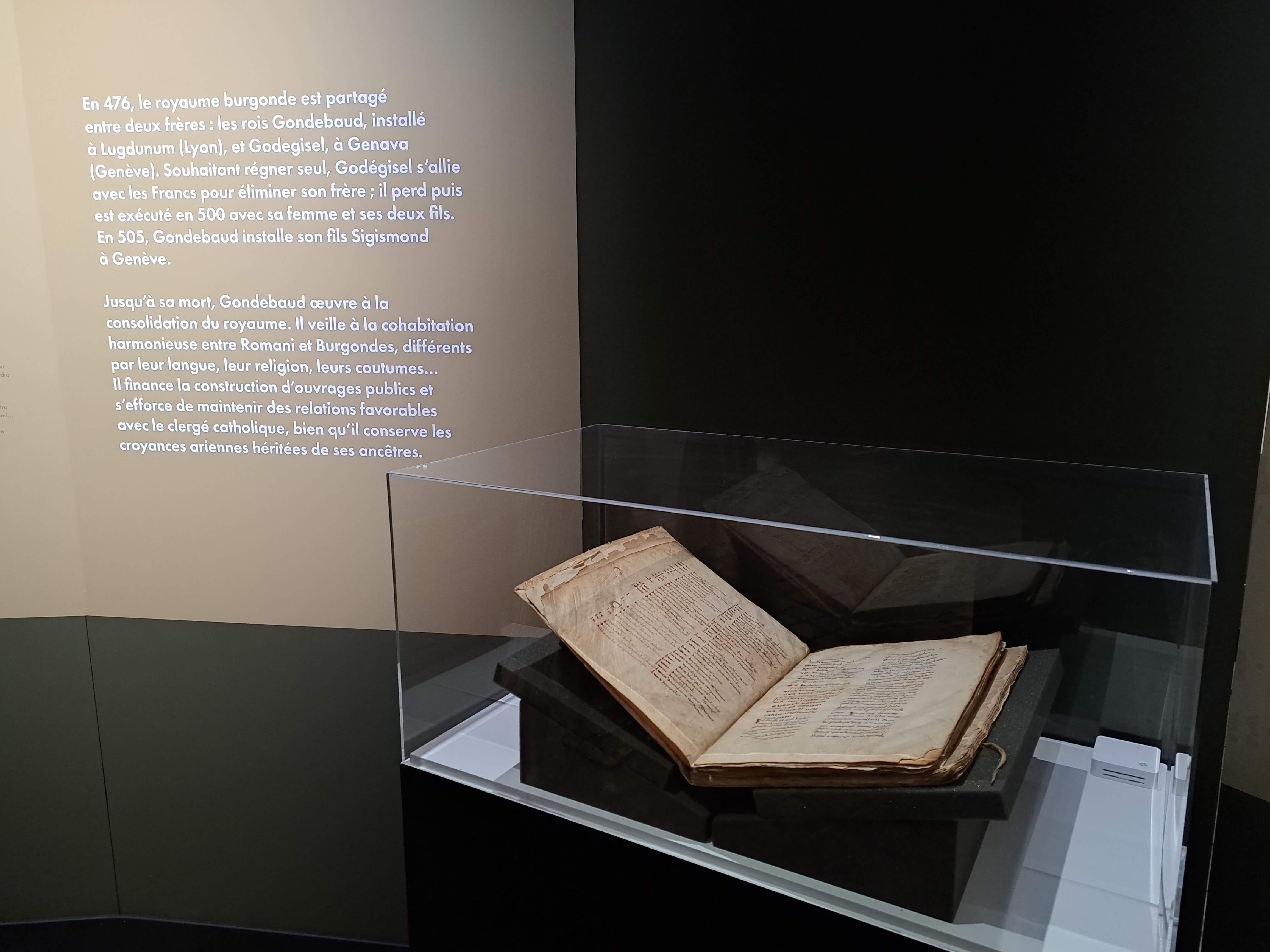

Le règne de Gondebaud jusqu’à sa mort en 516 correspond à l’apogée du royaume des Burgondes qui détient alors toute la vallée du Rhône jusqu'aux abords de la Méditerranée, bordés à l'est par les territoires du royaume ostrogothique d’Italie de Théodoric le Grand. C'est Gondebaud qui fait rédiger la loi des Burgondes, la « loi Gombette », un code civil et criminel destiné à régulariser les relations entre Romains et Burgondes. Gondebaud suit le christianisme arien, tout en veillant à une cohabitation paisible des deux confessions chrétiennes. Il est marié à une princesse, Carétène, reine pieuse, dont il a eu deux fils, Sigismond et Godomar. Sa nièce Clotilde, catholique, épouse Clovis d’où l’adoption du catholicisme par Clovis et les prétentions de leurs fils, Clodomir, au royaume burgonde entre 523 et 534.

Manuscrit de la loi Gombette, retranscription du IXe siècle. Prêt Bibliothèque municipale de Besançon. Ms 1348.

© Christel Fraisse, Inrap

Les relations entre les Burgondes et les Francs se dégradent après la mort de Gondebeaud en 516. Les deux royaumes entrent en guerre lors d’une tentative d’invasion franque, culminant avec la mort de Sigismond, tué par Clodomir, fils du roi des Francs Clovis. Après la mort de Clodomir en 524, le royaume burgonde connaît encore une décennie de répit avant sa chute définitive en 534 lors de la bataille d’Autun, marquée par la victoire des Francs. Les rois francs, d’ascendance partiellement burgonde, intègrent alors la Burgondie (« Bourgogne ») dans leur royaume. Comme la Savoie, (Saboia de Sapaudia), la Burgondie franque ou mérovingienne restera une entité bien distincte, dont les habitants seront jugés selon la loi Gombette jusqu’au Xe siècle.

Une salle de l'exposition « L’épopée burgonde. Naissance du Moyen Âge en Haute-Savoie » au musée-château d'Annecy. Crânes présentant les indices d'une déformation artificielle.

© Christel Fraisse, Inrap

Les Burgondes à Annecy (Boutae)

L’exposition qui est présentée au musée-château d'Annecy suit une trame chronologique basée sur les moments-clés de l’histoire burgonde : chute du premier royaume (436-437), accueil en Sapaudia (443), deuxième royaume burgonde et conquête franque. Elle a pour fil directeur la fouille d'une nécropole en fonctionnement du Ve au VIIe siècle installée sur un vicus abandonné de Boutae (Annecy) occupé du Ier à la fin du IIe siècle et fouillé par l'Inrap en 2014 et 2016. La construction d’immeubles au 39-41, avenue des Romains, dans le « quartier des Romains », est en effet à l’origine de deux opérations de fouilles préventives menées sur deux espaces quasiment contigus. Outre les vestiges du quartier antique, les fouilles ont notamment livré les restes de 250 tombes, pour un ensemble estimé à plus de 500 tombes (les destructions commises depuis la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1960 étant à l’origine de zones blanches), qui ont livré une abondante information sur l'intégration de ces Burgondes en Sapaudia (Haute-Savoie) après la chute de leur premier royaume.

Fouille et relevé de tombes au 39 et 41, avenue des Romains à Annecy.

© Inrap

Les études anthropologiques menées sur cette nécropole se sont attachées à identifier les critères qui distinguent les Burgondes des autochtones. Dans un premier temps, il est possible que la nécropole Ouest fût réservée aux seuls individus issus de la

migration ou à leurs enfants. L’étude du mobilier atteste qu’une partie de la population inhumée dans la nécropole Ouest est marquée par des traditions germaniques. Dès le milieu du Ve siècle, des pratiques comme la déformation crânienne artificielle apparaissent dans la nécropole, désignant les Burgondes. Les tombes d’Annecy révèlent aussi des remplois lapidaires, comme une pierre taillée portant une inscription romaine, utilisée dans l’architecture d’une tombe, indiquant l'intégration harmonieuse des Burgondes dans la ville. Parmi les sépultures contenant du mobilier, onze présentent un ensemble exceptionnel, privilégié ou prestigieux, de type germanique : bracelets, fibules ansées digitées ou zoomorphes en argent doré (oiseau à œil de grenat, chevaux, chimères aquatiques), parures en perles d’ambre ou de verre (châtelaines, colliers), ustensiles de toilette en argent, garnitures de chaussures (aux ferrets en argent incrustés de grenat)... Certaines sépultures, à Annecy et ailleurs en Sapaudia, témoignent de la période ascendante des Burgondes. Des tombes abritent une aristocratie locale, dont les accessoires vestimentaires et la parure en matériaux précieux (or, argent, grenat) illustrent la richesse et le statut social, contrastant avec la majorité des tombes dépourvues d’objets.

Fibules ansées à cinq digitations en argent doré et décor d’entrelacs niellé

Antoine Valois, Inrap

Fibule en forme d’oiseau à bec crochu en argent doré et grenat, découverte dans la nécropole du vicus de Boutae, qui a précédé la ville d'Annecy (Haute-Savoie).

Antoine Valois, Inrap

Fibule en forme de chevaux au galop, Fibule en forme d’oiseau à bec crochu en argent doré et grenat, découverte dans la nécropole du vicus de Boutae, qui a précédé la ville d'Annecy (Haute-Savoie).

Antoine Valois, Inrap

Ferrets de chausse en alliage cuivreux doré et grenat

Antoine Valois, Inrap

Vers 505, le roi Sigismond abandonne l’arianisme pour se convertir au catholicisme. S'il a fait construire des églises et des monastères en Suisse (dont l'abbaye de Saint-Maurice d’Agaune) et en Haute-Savoie, aucune église chrétienne n’a été identifiée à Annecy. En revanche, deux espaces libres dans la nécropole suggèrent la présence de mausolée ou memoriae dans la nécropole d’Annecy, à l’image d’un bâtiment récemment fouillé à Saint -Pierre-en-Faucigny. Les tombes du VIe siècle d'Annecy ne permettent pas de lire le changement politique de la chute du royaume burgonde, sinon par la disparition du mobilier de prestige et l’évolution de l’architecture funéraire. D’autres nécropoles en Haute- Savoie, comme celles de La-Roche-sur-Foron et Yvoire, montrent des accessoires vestimentaires typiques de cette époque. L'exposition présente également un ensemble particulièrement remarquable de plaques-boucles de ceinture en bronze coulé, pleines ou ajourées, trouvées dans la région. Les images chrétiennes représentées sur ces objets possèdent une symbolique forte mêlée de traditions populaires dans ce contexte de la christianisation progressive des populations de la Gaule mérovingienne. Elles confèrent à la ceinture une valeur protectrice et magique, à la croisée de traditions ancestrales et de mentalité chrétienne.

Plaques-boucles figurées à thématiques religieuses. 1. Daniel dans la fosse aux lions et inscription Deenatus Diaconus viva/t deo im pace [?] annus cen[tum ?] (« Puisse le diacre Deenatus vivre cent ans dans la paix de Dieu »), Saint-Maur (Jura), 9,4 × 4,8 cm Musée d’Archéologie de Lons-le-Saunier (0479) ; 2. Orant dans un médaillon, La Roche-sur-Foron, La Balme (Haute Savoie), Bronze argenté, 10,3 × 5,5 cm, Musée savoisien (900.1)

1: © Coll. Musée de Lons-le-Saunier, cliché David Vuillermoz

2: © Département de la Savoie

Ces plaques-boucles sont souvent qualifiées de « burgondes », bien qu'il s'agisse de productions datées du milieu du VIe au début du VIIe siècle, donc postérieures à la fin du royaume burgonde. Elles témoignent néanmoins d'un particularisme régional qui demeure après la conquête franque. Le terme Burgundia, utilisé au milieu du VIIe siècle pour désigner cette région, témoigne de la reconnaissance à part entière de cette entité de la Sapaudia au sein du royaume franc.

Peigne de la sépulture 284, Bois de cervidé, Annecy, 39, avenue des Romains, Musée-Château d’Annecy.

© Inrap

Bijoux, accessoires vestimentaires, armes, objets de la vie quotidienne, stèles et épitaphes, plus de 300 objets, issus des fouilles de l'Inrap et de 19 prêteurs, illustrent le dynamisme du royaume burgonde et ses interactions avec les Romains, les Francs et les Huns. Sont notamment présentés, outre une série exceptionnelle de fibules et de plaques-boucles, le casque de Vézeronce, un manuscrit de la loi Gambette, les bijoux de la reine Arégonde (mis à disposition par le Musée d’archéologie nationale)..., mais aussi un espace entièrement consacré à la médiation avec des manipulations pour découvrir de manière ludique des thématiques comme les prénoms burgondes, l’orfèvrerie ou encore les tombes.

Bijoux de la reine Arégonde, femme du roi franc Clotaire Ier: bague en or, boucles d’oreille en or, épingles de voile en argent et en or, épingle en or, argent et grenats, fibules en argent, or et grenats, plaque-boucle en argent, or et grenats, plaques-boucles de chaussure et ferrets en argent doré, appliques de jarretière et ferrets en argent, Saint-Denis, basilique SaintDenis (Seine-Saint-Denis), 580/590

© Musée d'Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye/ / Franck Raux

Grâce à l’archéologie et à l’évolution des outils scientifiques dont elle bénéficie de nos jours, « L’épopée burgonde. Naissance du Moyen Âge en Haute-Savoie » offre surtout la toute dernière synthèse des connaissances de cette population du haut Moyen Âge. Elle démontre notamment l'intégration essentiellement pacifique à la Gaule de ces « barbares cléments » (clementiores barbaros), dépoussiérant l’image d’une population classée dans nos vieux manuels au chapitre des « invasions barbares ».

Commissariat général : Lionel François, directeur des Musées d’Annecy

Commissariat scientifique : Laurie Tremblay Cormier, responsable des collections d’archéologie au Musée-Château d’Annecy, Mikaël Rouzic, chargé d’opération et de recherche à l’Inrap Franck Gabayet,

ingénieur de recherche à l’Inrap

Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, du ministère de la Culture et du Conseil départemental de la Haute-Savoie.