Du décapage horizontal…

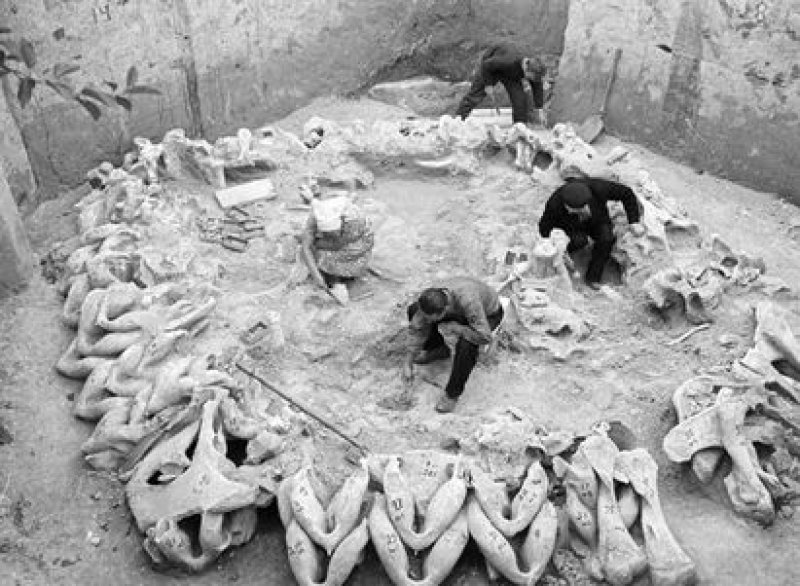

Les chasseurs de mammouth du Paléolithique supérieur en Europe orientale ne se contentaient pas de s’alimenter de leurs proies et de se vêtir de leurs peaux. Ils utilisaient aussi leurs ossements et leurs mandibules (au premier plan) comme éléments de charpente de leurs cabanes, qui ont été exceptionnellement bien conservées dans le lœss.

Mezhyrich (Ukraine), 1966.

Des circonstances de conservation particulièrement propices sont observées dès la fin du XIXe siècle sur certains sites du Paléolithique supérieur dans les plaines de l’Europe orientale. Depuis Dolní Věstonice en Moravie et jusqu’à Kostienki en Russie, des vestiges de cabanes en os de mammouth exceptionnellement bien préservées sont fouillés comme des véritables sols d’habitat : non pas en stratigraphie verticale mais, à l’horizontale, en s’attachant à la répartition spatiale des vestiges et aux aires d’occupation. Avec le développement de l’archéologie d’inspiration marxiste dans les années 1920 et 1930, ces études ont pris en considération la culture matérielle et les moyens de production des sociétés anciennes.

André Leroi-Gourhan, avec pipe mais sans chaussures, sur un des premiers sols d’occupation paléolithique dégagés à Pincevent.

© Philippe Gouin

André Leroi-Gourhan, avec pipe mais sans chaussures, sur un des premiers sols d’occupation paléolithique dégagés à Pincevent.

© Philippe Gouin

En France, une contribution fondamentale à l’archéologie de terrain est apportée par l’ethnologue, technologue et préhistorien André Leroi-Gourhan. Déjà auteur d’un manuel de fouilles en 1950, celui-ci va déployer son approche systématique du terrain dès 1964 sur le site magdalénien de Pincevent, en bord de Seine, dans le sud du bassin Parisien. La méthode qu’il y met en œuvre consiste à « décaper » méticuleusement les sols d’habitat, couche par couche dans un carroyage horizontal, puis à dresser un relevé au centimètre près de tous les vestiges, enrichi de dessins, de photographies et de moulages. Les données exceptionnellement détaillées issues de cette démarche permettent de reconstituer l’occupation du site et son organisation spatiale. Des tentes et des aires d’occupation peuvent ainsi être identifiées et analysées, tout comme des foyers de différentes fonctions, des amas de débitage, des zones de production d’outillages en silex et en os ou de dépeçage et de partage du gibier. Dans une perspective sociale et environnementale enfin, ce protocole rigoureux est un moyen d’aborder les contacts entre les différentes unités domestiques du site, ainsi que leurs réoccupations au fil du temps et des saisons.

Pincevent

Si l’extraction industrielle du sable à Montereau-Fault-Yonne a permis la découverte à Pincevent d’amas de silex et d’ossements préhistoriques particulièrement bien conservés (cliché du 6 mai 1964), elle les menaçait en même temps de destruction. Grâce à des amateurs attentifs, le monde savant et les pouvoirs publics ont pu être mobilisés pour la sauvegarde et l’étude du site.

© Centre archéologique de Pincevent

En 1964, près de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), l’exploitation d’une sablière met au jour des amas de silex taillés particulièrement bien conservés. L’intérêt scientifique de cette découverte est immédiatement perçu par des archéologues locaux, puis confirmé par André Leroi-Gourhan, alors professeur à la Sorbonne.

La protection du gisement et son classement sont alors rapidement assurés. Mobilisé sur l’opération, le ministre de la Culture André Malraux affirme à l’Assemblé nationale la même année : « En France, on a découvert le gisement de Pincevent, le plus grand gisement paléolithique de ce côté du rideau de fer. En trois jours, ce qui a été demandé [en matière de protection] a été obtenu. » Le terrain ayant été acquis par l’État, son étude scientifique va mobiliser une équipe pluridisciplinaire – qui a récemment célébré son cinquantenaire d’activités ininterrompues –, accueillant au fil des années des douzaines de chercheurs internationaux et les initiant aux méthodes de recherches originales qui y sont développées.

Le gisement de Pincevent est composé d’une succession de camps saisonniers de chasseurs magdaléniens vivant il y a 14 000 ans. Installés près d’un gué sur la rivière, ils y pratiquaient la chasse puis le dépeçage du renne et du cheval, ainsi que le travail du silex. L’intérêt du site réside dans ses exceptionnelles conditions de conservation, puisque chaque campement a été recouvert par des limons de la Seine, qui ont laissé les vestiges en place, ou presque. De ce fait, des méthodes de fouilles de sols d’habitat peuvent être mises en œuvre et perfectionnées.

Leroi-Gourhan va jusqu’à emprunter des outils de dentisterie, crochets et spatules, pour procéder à un « décapage » horizontal minutieux et dégager les vestiges (silex taillés, pierres de foyer, ossements), qui sont ensuite relevés, dessinés et photographiés. Près de 4 000 m2 sont ainsi fouillés, permettant d’identifier plusieurs cabanes plus ou moins superposées, avec leurs foyers et leurs aires d’activités (boucherie, production d’outils en silex), et de déceler certains liens fonctionnels, voire même sociaux, entre les diverses unités domestiques.