L’archéologie française à l’étranger

En Méditerranée : explorations et expropriations

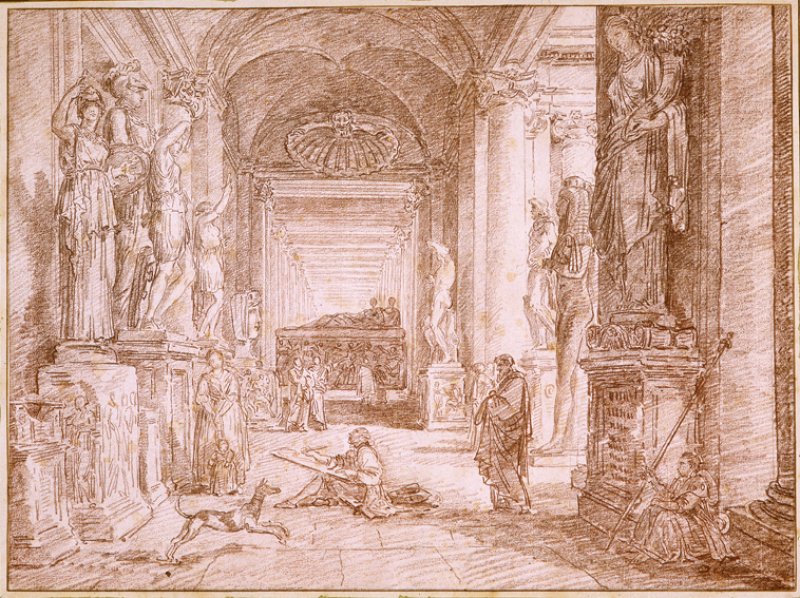

Hubert Robert, le « peintre des ruines », dessine la prise de connaissance du passé par le dessin dans les salles de l’une des plus anciennes collections d’antiquités ouvertes au public dans le monde : le musée du Capitole.

Hubert Robert, le « peintre des ruines », dessine la prise de connaissance du passé par le dessin dans les salles de l’une des plus anciennes collections d’antiquités ouvertes au public dans le monde : le musée du Capitole. Dessinateur au musée du Capitole, Hubert Robert, 1762, musée d’Art et d’archéologie de Valence. © Musée de Valence/Philippe Petiot

Dès la Renaissance, le regain d’intérêt pour le monde classique attire la noblesse érudite de l’Europe entière vers la Méditerranée. De nombreux voyageurs accomplissent le « grand tour » d’exploration et de collecte en Italie, à Pompéi puis en Magna Græcia, c’est-à-dire les régions côtières du sud de la péninsule.

Suivant l’exemple de l’historien de l’art allemand Johann Joachim Winckelmann, qui fut bibliothécaire et surintendant des Antiquités à Rome au milieu du XVIIIe siècle, les érudits allemands Eduard Gerhard et Theodor Panofka y établissent, en 1829, l’Istituto di corrispondenza archeologica. Ce premier véritable centre de recherche sur l’Antiquité, initialement à vocation résolument internationale, sera rattaché aux institutions scientifiques du nouvel Empire germanique en 1871.

L’École française de Rome est officiellement créée en 1874, tandis que l’École française d’Athènes, fruit de l’appui français à l’indépendance grecque, a pour sa part vu le jour dès 1846. De nombreux chantiers de fouilles, en Italie, en Grèce, mais aussi dans les aires d’extension que sont les Balkans et l’Afrique du Nord, seront désormais gérés par ces deux écoles comme de véritables concessions. Celles-ci s’efforcent de combiner leur travail de recherche et de collection avec l’accueil et la formation d’une partie de l’élite intellectuelle et institutionnelle française.

Au Moyen-Orient

Une étape du dégagement de la porte n° 3 par les ouvriers du chantier de Khorsabad, lors de la mission archéologique dirigée par Victor Place.

Une étape du dégagement de la porte n° 3 par les ouvriers du chantier de Khorsabad, lors de la mission archéologique dirigée par Victor Place.Calotype de Gabriel Tranchand, 1852-1854. Collège de France, Paris, fonds Maurice Pillet. © Archives Collège de France

L’archéologie moyen-orientale se développe sur le territoire de l’Empire ottoman, dont le long déclin attise les convoitises européennes. Nourri d’un mélange de romantisme et d’impérialisme, l’orientalisme ambiant s’attache à l’étude de grandes civilisations disparues, en réservant une place singulière à la Terre sainte de l’Ancien et du Nouveau Testament. L’expédition d’Égypte de Napoléon en 1801, tout en contribuant à l’avènement de l’égyptologie, confirme bien l’imbrication du savoir et du pouvoir.

À travers le monde

Avec un succès variable, ce modèle d’implantation archéologique va essaimer à travers le monde. Dans l’Indochine colonisée, l’École française d’Extrême-Orient (EFEO) s’investit dès 1900 dans la « redécouverte » et la gestion du site d’Angkor Wat. En Afrique du Nord aussi – en Algérie après 1830, puis en Tunisie et enfin au Maroc sous l’administration du maréchal Lyautey –, des structures archéologiques et patrimoniales sont mises sur pied ; elles portent un intérêt particulier à l’héritage romain, considéré comme commun aux deux rives de la Méditerranée.

Les motivations semblent tout autres au sud du Sahara, où la recherche archéologique découle davantage de la « mission civilisatrice » dont se revendique la France. Dans cet esprit, l’Institut français d’Afrique noire (IFAN, 1936, devenu Institut fondamental d’Afrique noire après la décolonisation) contribue par ses divers départements à la connaissance scientifique du continent et à sa « mise en valeur ».

Après la Deuxième Guerre mondiale et l’accession à l’indépendance des anciennes colonies – accessoirement aussi suite à la création de la Commission consultative des fouilles du ministère des Affaires étrangères –, la présence archéologique française évoluera graduellement. Elle s’orientera vers des collaborations scientifiques et patrimoniales reposant davantage sur des échanges bilatéraux avec les pays dont le passé fait l’objet d’étude.

Pompéi

Corps moulé d’un homme trouvé sur l’escalier de la maison de Fabius Rufus à Pompéi.

© Leemage/Electa

L’éruption soudaine du Vésuve (en 79 de notre ère) ensevelit plusieurs villes romaines le long de la baie de Naples, dont Pompéi et Herculanum. Alors que quelques témoignages de la catastrophe nous sont parvenus – notamment ceux de Pline l’Ancien, qui y périt, et de son neveu Pline le Jeune –, les sites eux-mêmes ont sombré rapidement dans l’oubli.

Au cours du XVIIe siècle, des travaux agricoles font apparaître çà et là des vestiges. Mais c’est surtout à partir des années 1730, à l’initiative de Charles III d’Espagne, roi de Naples et des Deux-Siciles, que commence l’exploitation systématique des lieux : Herculanum d’abord, scellé sous une épaisse couche de lave, puis Pompéi, dont la couverture de cendres volcaniques est plus facile à dégager.

L’ingénieur espagnol Joaquín de Alcubierre, en charge des lieux, cherche surtout à en extraire des « belles pièces » (statues de marbre et de bronze, inscriptions et fresques) au détriment du contexte architectural, pourtant si bien conservé. Son successeur, l’architecte suisse Karl Jacob Weber, va initier un intérêt durable pour les plans des maisons et des rues, comme clefs de l’urbanisme antique. Un siècle plus tard, l’archéologue Guiseppe Fiorelli développe une méthode de moulage en plâtre qui permet de matérialiser et d’exposer au regard les corps disparus de victimes, marqués « en creux » dans les cendres.

Outre son apport crucial à la connaissance du monde romain, le site de Pompéi a favorisé la confrontation des sources écrites et matérielles, ainsi que l’étude de la vie quotidienne, tragiquement interrompue par l’éruption du volcan.

Pour de nombreuses générations d’antiquaires, d’érudits et de visiteurs, Pompéi est le site archéologique par excellence, lieu d’innovations méthodologiques et de fouilles programmées.

Pompéi représente enfin un vaste chantier pour l’imaginaire culturel occidental. Ici plus que nulle part ailleurs s’illustrent les processus d’enfouissement et d’exhumation, mais aussi les enjeux symboliques et patrimoniaux de la préservation d’une ville abandonnée il y a 2 000 ans et menaçant aujourd’hui de crouler sous la pression du tourisme.