Naissance des « antiquités nationales » au XIXe siècle

Une digne science

Éditeur des procès de Jeanne d’Arc, auteur d’une Histoire du costume en France, Jules Quicherat est aussi titulaire de la première chaire d’archéologie créée en France (et l’une des toutes premières en Europe) à l’École des chartes.

© École nationale des chartes

Éditeur des procès de Jeanne d’Arc, auteur d’une Histoire du costume en France, Jules Quicherat est aussi titulaire de la première chaire d’archéologie créée en France (et l’une des toutes premières en Europe) à l’École des chartes.

© École nationale des chartes

La notion d’antiquités nationales, avec ses dimensions scientifiques, patrimoniales et juridiques, apparaît et se développe suite à la Révolution française et au Premier Empire. Au-delà des mythes fondateurs héroïques s’affirme la volonté de saisir l’histoire de la nation, sa grandeur et son destin à travers les vestiges matériels de son passé. Et l’archéologie, dépassant un « antiquarianisme » jugé poussiéreux, se présente désormais comme une véritable science qui se fonde sur l’accumulation des données et leur critique systématique. Digne auxiliaire de l’histoire, elle complète l’étude des chroniques et des sources écrites par celle des monuments et des vestiges matériels.

En France, les érudits s’organisent en sociétés savantes, à vocation locale mais aussi nationale, telle la Société des antiquaires de Normandie, que dirige dès 1824 l’architecte et archéologue Arcisse de Caumont. Les pouvoirs publics aussi se mobilisent graduellement. En 1830, l’historien et homme politique François Guizot crée l’Inspection des monuments historiques, qui devient Commission des monuments historiques en 1834, sous la direction notamment de Prosper Mérimée. Fondée en 1821, l’École des chartes s’impose, suite à sa refondation en 1847, comme un haut-lieu de l’étude critique des sources historiques ; une chaire d’archéologie, la première en France, y est confiée à l’historien Jules Quicherat. Le premier cours d’« archéologie nationale » est proposé en 1882 à l’École du Louvre ; il est assuré par Alexandre Bertrand, le directeur du nouvellement créé Musée des antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye.

Dès la IIIe République, les prémices d’une législation favorisant la protection des monuments historiques se trouvent posées.

L’âge des musées

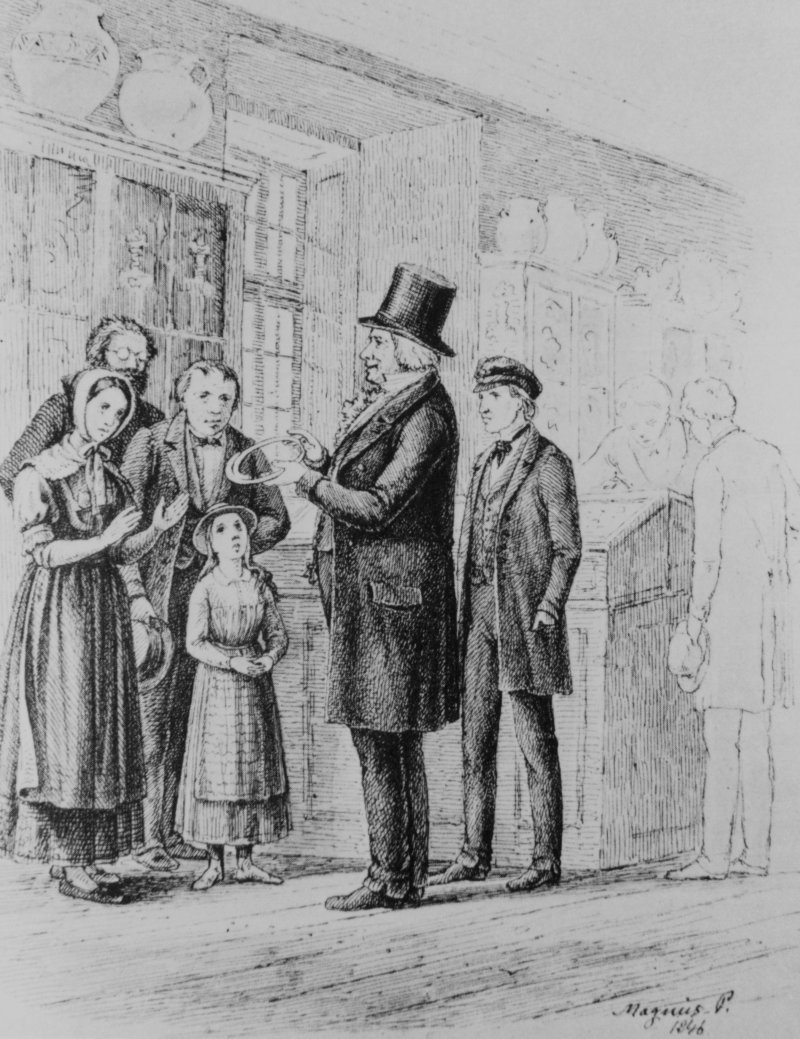

L’archéologue danois Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865), qui montre ici un torque (collier) en métal, fut conservateur du musée national des Antiquités à Copenhague. On lui doit d’avoir développé le « système des trois âges », autant pour établir la chronologie de la Préhistoire que pour en faciliter la compréhension auprès du public.

© Collection particulière

L’archéologue danois Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865), qui montre ici un torque (collier) en métal, fut conservateur du musée national des Antiquités à Copenhague. On lui doit d’avoir développé le « système des trois âges », autant pour établir la chronologie de la Préhistoire que pour en faciliter la compréhension auprès du public.

© Collection particulière

En Scandinavie puis en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France, les « cabinets de curiosités » et autres collections royales accumulées de longue date font place à des musées nationaux. Aux côtés des statues de marbre et des vases antiques, les découvertes provenant du sol national gagnent en importance. Les pièces archéologiques sont présentées dans ces édifices impressionnants, galerie après galerie, formant un récit édifiant, cohérent et cumulatif.

À Copenhague dans les années 1820, le conservateur Christian Jürgensen Thomsen expose des trouvailles faites sur le sol national, qu’il répartit en âge de Pierre, âge du Bronze et âge du Fer. Ce système des trois âges successifs deviendra rapidement la classification chronologique et culturelle fondamentale de l’archéologie préhistorique, dépourvue de toute source écrite.

En France dans les années 1790, le médiéviste Alexandre Lenoir installe le musée des Monuments français dans le couvent des Petits-Augustins afin d’y conserver les éléments architecturaux de tombes et d’églises à l’abri de l’iconoclasme révolutionnaire.

Le musée des Monuments français, créé par l’artiste et antiquaire Alexandre Lenoir en 1795 et installé dans l'ancien couvent des Petits-Augustins, a pour but de sauver et mettre en valeur des monuments et des œuvres d’art menacés par le vandalisme révolutionnaire.

Le musée des Monuments français, créé par l’artiste et antiquaire Alexandre Lenoir en 1795 et installé dans l'ancien couvent des Petits-Augustins, a pour but de sauver et mettre en valeur des monuments et des œuvres d’art menacés par le vandalisme révolutionnaire.Salle du XVe siècle, aquarelle de Jean-Lubin Vauzelle, musée du Louvre, D.A.G. © RMN-Grand-Palais/Michel Urtado

Au début du XIXe siècle, le musée du Louvre s’enrichit d’œuvres d’art et de pièces archéologiques amassées lors des conquêtes napoléoniennes au centre et au sud de l’Europe. Ces objets, qui seront en partie restitués à leurs pays d’origine, contribuent à rendre tangible la gloire impériale tout en soulevant l'enjeu du musée universel.

Le musée de Cluny, établi dans les années 1840 autour des collections du médiéviste Alexandre Du Sommerard, fait de l’art et de l’archéologie de l’époque médiévale en France un nouveau sujet de fascination pour une partie de l’élite française, plus orientée alors vers Athènes ou vers Rome.

Quant au Musée des antiquités celtiques et gallo-romaines, que Napoléon III fonde à Saint-Germain-en-Laye en 1862-1867, il prend le nom de Musée des antiquités nationales en 1879. Les vestiges qu’il abrite, antérieurs à l’époque romaine, sont dits « gaulois », « celtiques » et même « antédiluviens », selon la terminologie de Jacques Boucher de Perthes, officier des douanes et archéologue de la Somme. Avec ses conservateurs Gabriel de Mortillet et Salomon Reinach, ce musée va grandement contribuer, dans les décennies suivantes, au développement de l’archéologie préhistorique et à son essor international.