Construction identitaire

Dans le monde médiéval, les fragments de la croix et les reliques provenant de Terre Sainte servaient à concentrer et concrétiser la foi religieuse. Dès le XIIe siècle, les couronnes, sceptres et autres trésors – tel le trône de Dagobert, longtemps conservé au monastère de Saint-Denis et désormais au Cabinet des médailles à la Bibliothèque nationale de France – permettaient de légitimer et affirmer la puissance royale. Quant au pouvoir impérial de Napoléon Ier, il s’illustrait par la présentation ostentatoire au Louvre de pièces d’art et d’archéologie provenant d’Europe et du Proche-Orient.

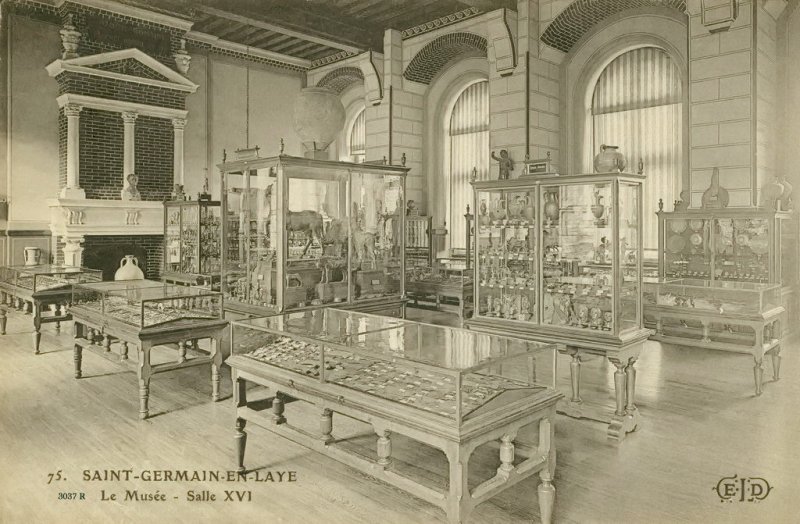

Un changement s’opère au XIXe siècle, avec la mobilisation de l’archéologie au service de la construction identitaire des États-nation européens. Au-delà des chefs-d’œuvre spectaculaires, un foisonnement de « pièces à conviction » provenant de sites archéologiques localisés sur le territoire national (poteries, armes, petit mobilier) est désormais mis en avant dans les musées, les galeries et les expositions universelles. En déambulant parmi elles, les classes bourgeoises et populaires sont supposées s’approprier l’héritage de leurs « ancêtres nationaux », qu’ils soient danois, teutons ou… gaulois. Ces derniers font d’ailleurs l’objet d’un intérêt soutenu de la part de Napoléon III, qui programme des travaux historiques et topographiques ainsi que de vastes fouilles archéologiques à Alise-Sainte-Reine. Lieu de la défaite gauloise face à l’envahisseur romain, Alésia est en effet le théâtre d’un épisode fondateur de la nation française.