Vous êtes ici

Mission archéologiques française au Sultanat d’Oman : archéologie des rivages de la Mer d’Arabie

Créée en 2010 par la commission des fouilles du MAE, la Mission archéologique française au Sultanat d’Oman a pour objectif d’étudier l’évolution globale des rivages de la Mer d’Arabie, des sociétés prédatrices à l’émergence de premières sociétés villageoises, depuis la fin du Pléistocène jusqu’à l’âge du Bronze ancien.

L’Arabie et la Mer

L’Arabie ne serait-elle qu’un désert, le Rub al-Khali, le fameux « quart vide », ou tout au contraire, une presqu’île, la "presqu'île des arabes "(Djazirat-al-Arab), délimitée sur trois cotés par la Mer rouge, l'Océan Indien, le Golfe arabo-persique ? En cinquante ans de recherche, les archéologues ont privilégié, les marges côtières de l’Arabie et ont ainsi mis en évidence les relations ultramarines qu’entretint la péninsule avec ses voisins des IVe-IIIe millénaires avant notre ère : obsidienne africaine en Mer rouge, poterie de culture Obeid et bitume mésopotamiens dans le Golfe, produits de l’Indus en Mer d’Oman. Toutefois, l’émergence des premières sociétés maritimes, celle de la production halieutique en Arabie restaient encore des thématiques inexplorées par l’archéologie.

Centrée sur les sociétés de chasseurs collecteurs maritimes et les premières sociétés de production le long de l’Océan Indien, notre programme explore, sur 1500 kilomètres, les rivages omanais. Au travers d’une approche pluridisciplinaire, à la croisée de l’archéologie et de la paléogéographie, sont perçues les fluctuations climatiques et eustatiques qui modifièrent les équilibres entre milieu naturel et groupes humains. Ainsi, les rivages prospectés, portent encore les stigmates de nombreuses variations dans la dynamique des écosystèmes côtiers (fluctuations de la mousson, aridification, etc.) auxquelles durent s’adapter les sociétés entre 10 000 et 3 100 avant notre ère.

Localisation de la zone d'étude.

Le Cadre : Ja’alan et Dhofar entre 10 000 et 2 000 av. notre ère

Le terrain s’étend de l’extrémité orientale de l’Arabie, de Sur et du Ra’s al-Hadd dans la province d’Ash-Sharqiyah, jusqu’aux rives du Dhofar et la frontière du Yémen. Il couvre une distance de 1500 km, îles comprises. Le programme est conçu comme une première tranche de travaux, avec des recherches exploratoires, préalables à des fouilles de plus grande ampleur, puisque le potentiel archéologique de cette partie de l’Arabie est très riche.

Les objectifs de la mission

La mission « Ja’alan-Dhofar, Archéologie des rivages de la Mer d’Arabie » a pour objectif de caractériser les différents faciès préhistoriques de l’Holocène ancien-moyen en milieu côtier, et de mettre en évidence, par l’étude de sa culture matérielle, l’émergence et le développement des sociétés pré et protohistoriques sur le littoral d’Arabie (Xe-IIIe millénaires av. notre ère). Les orientations marines de ces sociétés et leur culture matérielle sont des aspects que la mission développe en priorité.

Le programme de recherche engagé s’articule autour de deux changements socioéconomiques majeurs. Le premier concerne l’émergence du Néolithique en Arabie orientale, dont une des deux entités est caractérisée par un outillage composé d’armatures pédonculées de tradition PPNB levantine. L’autre se développe peut-être en parallèle, via l’Arabie méridionale et se caractérise par des armatures triédriques propres à la Péninsule Arabique. Deux vagues, deux traditions, semblent donc aujourd’hui être en jeu pour expliquer l’émergence des premières sociétés pastorales. Le rôle des cultures autochtones dans l’apparition de ces premières sociétés productrices en péninsule omanaise est aujourd’hui une thématique sur laquelle on ne sait encore que peu de chose.

Le troisième changement socio-économique majeur qui se déroule à l’extrême fin du IVe millénaire av. notre ère, est marqué par l’introduction de l’agriculture en oasis et de l’exploitation du cuivre des montagnes omanaises. L’Arabie dévoile alors un modèle alternatif à celui du Levant et du Proche-Orient, puisque l’agriculture n’apparaît qu’à l’âge du Bronze, et que la métallurgie du cuivre précède la production céramique. L’intensification des échanges internes et des relations à très longue distance (Mésopotamie, Iran puis Indus), comme l’apparition de nouvelles pratiques funéraires, vont caractériser l’âge du Bronze ancien dans la région (périodes Hafit et Umm an-Nar), soit l’ensemble du IIIe millénaire.

Méthodologie : à la croisée de l’archéologie et de la paléogéographie

La mission française développe une approche pluridisciplinaire, à la croisée de l’archéologie et de la paléogéographie, cela, afin de percevoir les fluctuations climatiques et eustatiques qui modifièrent les équilibres entre milieu naturel et groupes humains néolithiques. Ainsi, les 1500 kms de côtes, actuellement prospectées par la mission, portent encore les stigmates de nombreuses variations dans la dynamique des écosystèmes côtiers (fluctuations de la mousson, émergence et déclin des mangroves, aridification etc.) auxquelles durent s’adapter les sociétés préhistoriques entre 10 000 et 2000 avant notre ère. En milieu littoral, la méthode de prospection a été basée sur une analyse géomorphologique (étude de l’évolution du paysage, formations géologiques et anthropiques, analyses d’images satellitaires), afin de détecter ces zones.

Bref état de la recherche et cadre chronologique

À ce jour, la partie méridionale de la péninsule d’Oman est encore peu investie par la recherche. Parallèlement, les rives de la Mer d’Arabie restent encore en très grande partie inconnues, alors que la pression de l’aménagement du territoire se fait désormais très forte (infrastructures routières, aéroports, et plans d’urbanisation en vue de sédentariser les populations nomades). Aujourd’hui quatre faciès culturels antérieurs à l’âge du Bronze ont été reconnus en Oman. Ils couvrent pour l’essentiel l’Holocène ancien et moyen.

Préservation des héritages et développement du territoire

Le littoral omanais de la Mer d’Arabie est une zone nouvelle pour l’aménagement du territoire. Infrastructures routières, programme de sédentarisation des populations bédouines, complexes touristiques et hôteliers détruisent nombre de sites archéologiques implantés sur la frange littorale. Face à l’urgence, la mission a pour objectif de dresser un inventaire, de tester la puissance stratigraphique des sites, de fournir une carte archéologique aux autorités omanaises, voire d’opérer des transferts de savoir-faire en archéologie de sauvetage et préventive.

NéoArabia, des hommes face aux changements climatiques

La mission française a, en quelques années construit un réseau de collaborations internationales autour de l’étude du littoral holocène de la Mer d’Arabie. Après un PEPS (Projets Exploratoires Premier Soutien) de l’INÉE, un projet de plus grande envergure a été déposé auprès de l’ANR à l’automne 2015, dans la catégorie des projets thématiques « changements environnementaux » sous le nom de NEO-ARABIA : Analyse de la durabilité et des réorganisations des systèmes socio-environnementaux du Néolithique côtier arabique à l'Holocène moyen (6.2-2.8 ka BCE). Il regroupe une soixantaine de chercheurs de 7 nationalités (France, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, Oman, Emirats) sur une thématique plus large que l’histoire des mangroves arabiques.

Les chercheurs

La mission, dirigée par Vincent Charpentier-Le Noac’h, est composée de préhistoriens, protohistoriens et géoarchéologues, ayant depuis longtemps œuvré au Sultanat d’Oman mais aussi aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite et au Yémen. La situation géopolitique actuelle du Yémen, freinant la poursuite des recherches préhistoriques, a conduit des archéologues opérant dans cette région à étendre le champ géographique de leurs travaux au Sultanat d’Oman dans le cadre de cette mission.

Quelques résultats

Entre 2010 et 2016 six missions ont été effectuées :

- Région du Ja’alan, puis frange littorale du désert des Wahiba et péninsule désertique du Bar al-Hikman ;

- Île de Masirah où 127 sites ont été identifiés ;

- Plaine de Salhalah, le Jebel Qara et Hasik (Dhofar) ;

- D’Hasik à Shu’aymyiah ;

- L’île d’Allaniyat ;

- Le Jebel Qara et Hasik.

Plus de 15 sondages ont été entrepris, révélant des stratigraphies et des périodes encore inconnues. La grotte de Natif 2 et sa culture de l’Holocène ancien, la présence de la civilisation de l’Indus sur l’île de Masirah constituent des découvertes majeures pour l’archéologie du Moyen-Orient.

Fouille de l’habitat préhistorique de la grotte de Natif 2 (IXe -VIIe m. av. notre ère)

La majorité des habitats de l’Holocène ancien est aujourd’hui détruite. La découverte d’un habitat de cette période, dans la grotte de Natif 2 (Dhofar) est une avancée importante dans la recherche des premières sociétés de chasseurs collecteurs maritimes. Les trois premières campagnes réalisées par la mission montrent la richesse et la puissance stratigraphique de ce gisement : des armatures de projectile, la présence de la gazelle, du requin et de la raie, un outillage de pêche dont des pointes réalisées dans un aiguillon de queue de raie, etc. Cette recherche se couple avec une étude de l’ensemble des abris sous-roche environnants, eux aussi sondés, mais aussi avec ceux du Jebel Qara (recherches M. Cremascchi / Le Quellec).

Sépulture néolithique, site de Suwayh SWY-20.

Fouille d’un habitat de l’âge du Bronze sur l’île de Masirah

Considéré au Sultanat d’Oman comme la “Civilisation de Magan”, et « Âge d’Or » des temps anté-islamiques, la période Umm an-Nar (2600-2000) est marquée par l’intensification des échanges, entre l’Indus, l’Oman et la Mésopotamie. Cette entité s’étire des rivages du Golfe et de l’intérieur des Émirats Arabes Unis jusqu’au Ja’alan omanais, le site le plus méridional ayant été longtemps Aseelah (Cleuziou et Tosi, 2007). Notre mission a montré que la culture matérielle de cette âge du Bronze ancien s’étirait au-delà du désert des Wahibah - celui-ci ne faisant donc pas office de frontière naturelle - jusque sur l’île de Masirah.

L’élément caractéristique de cette culture ultramarine est marqué par des jarres à engobe noire, les fameuses “black-slipped jars” (BSJ), un type de poterie de l’Indus d’environ 70 cm de haut avec une capacité de 30 à 40 litres. D’autres productions sont aussi attestées, celles notamment recouvertes d’un engobe rouge. Un compotier (pedestalled dishes), en tout point similaire à ceux de Mohenjo-Daro (Dales et Kenoyer, 1986), pièce actuellement unique en Oman, en est un exemple. D’autres types de production existent notamment celles du Makran Sondé en 2014, ce site est l’objet d’une fouille en 2017 (nécropole et habitat).

Amas coquilliers néolithiques

Vers 6500 BCE s’opère un changement socio-économique majeur, l’apparition des premières sociétés pastorales néolithiques. L’Arabie dévoile alors un modèle alternatif à celui du Levant et du Proche-Orient, puisque l’agriculture n’apparaît qu’à l’âge du Bronze ancien (3100 BCE), que la métallurgie du cuivre précède la production céramique.

L’expansion néolithique le long des côtes est précoce du Yémen au Golfe, puisqu’elle s’opère au cours de la toute fin du 7e millénaire au milieu du 6e millénaire BCE. Dans l’intérieur des terres les paléolacs, moins puissants que ceux du Pléistocène, sont des lieux privilégiés pour la fixation, sur leurs berges, de groupes humains. Parallèlement, les piedmonts des djebels où sourdent des sources s’avèrent des lieux privilégiés pour les pasteurs néolithiques et leurs cheptels de chèvres, de moutons et de vaches. Sur le littoral, les zones les plus propices voient l’établissement, puis l’ancrage, de groupes humains. Il s’agit de caps, de méga-dunes littorales, de presqu’îles, mais aussi de deltas, enfin de berges de mangroves et de lagunes.

L’expansion néolithique touche aussi la grande île de Masirah. Dès le début du 6e millénaire BCE, les Néolithiques la colonisent et s’implantent durablement, notamment, sur le site de Ra’s Dah. Curieusement, ce vaste habitat révèle une des plus anciennes séquences néolithiques du Sultanat d’Oman. Nous pourrions y voir un maillon-clef d’une éventuelle « route côtière néolithique » ? Tout au moins l’intégration des grandes îles durant cette expansion précoce.

Sépulture néolithique, site de Suwayh SWY-20

Vers 6000 avant notre ère, le littoral de l’Arabie voit l’implantation d’une multiutude d’ « amas coquilliers » parfois d’une puissance exceptionnelle. Entre Ja’alan et Dhofar aucun site néolithique stratifié n’avait été reconnu jusqu’à présent.

Après les fouilles des habitats de Suwayh 1 et 2, plusieurs amas coquilliers ont été testés, notamment celui de Ra’s Dah sur l’île de Masirah daté des VIe-IVe millénaires, celui de Khuwaymah où une grande cabane à été fouillée, ainsi que plusieurs sépultures individuelles, Celui de Ruwayh 1 et Suwayh 20 eux aussi intégrant des inhumations néolithiques. Parallèlement l’île d’al-Allaniyat dans l’archipel des Kuria Muria, au large du Dhofar a été investie et les premières occupations néolithiques de l’archipel ont été datées.

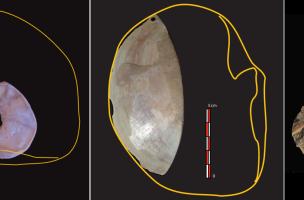

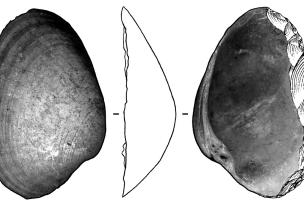

Souvent bien conservée, la culture matérielle des habitats côtiers néolithiques se compose d’hameçons de nacre, de vaisselle réalisée dans de grandes conques, parfois en corail comme à Masirah, d’armatures de jet produites à partir des dents de requins, de racloir en coquille… Le Néolithique côtier de la Péninsule Omanaise est très original. On y consomme la « viande rouge » du chien (site de Khuwaymah), tandis que dans d’autres habitats, une pêche spécialisée au squale est bien attestée (Suwayh 1 et 2, datés des VIe -IVe millénaires av. notre ère). Parallèlement, nous avons montré, voici peu, que de Koweït à l’Oman, l’ensemble des rivages d’Arabie, s’orientaient dans la pêche à la perle fine issue des grandes huitres (Pinctada sp.).

Grande perle de l’Indus, Masirah.

J. Vosges, MAFARMA.

Bibliographie

Parallèlement, 14 publications sont parues dans des revues internationales, dont Journal of Archaeological Science, Global and Planetary Change, Quaternary International, plus modestement dans Arabian Archaeology and Epigraphy, et les Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, le Bulletin de la Société préhistorique Française. Plusieurs articles sont à paraitre dans Journal of Archaeological Science, Journal of Field Archaeology, Journal of Coastal & Island Archaeology, etc.