Vous êtes ici

RéANIMA

Porteurs du projet : Olivier Bignon-Lau et Charlotte Leduc

Participants : Olivier Bignon-Lau (chercheur au CNRS, UMR 7041-ArScAn – équipe Ethnologie préhistorique, Nanterre), Charlotte Leduc (archéozoologue, Inrap ; UMR 8215-Trajectoires, Nanterre), Natacha Catz (doctorante à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 7041-ArScAn – équipe Ethnologie préhistorique, Nanterre), Gildas Merceron (chercheur au CNRS, IPHEP-UMR7262, Poitiers), Émilie Berlioz (doctorante à l’Université de Poitiers, IPHEP-UMR 7262, Poitiers).

Ce projet, financé par le LabEx DynamiTe, vise à reconstituer les comportements alimentaires des grands gibiers et leurs paléoenvironnements du Tardiglaciaire aux débuts de l’Holocène entre l’Europe du Nord et la Russie, à l’aide de l’analyse texturale des micro-usures dentaires.

L’analyse texturale des micro-usures dentaires

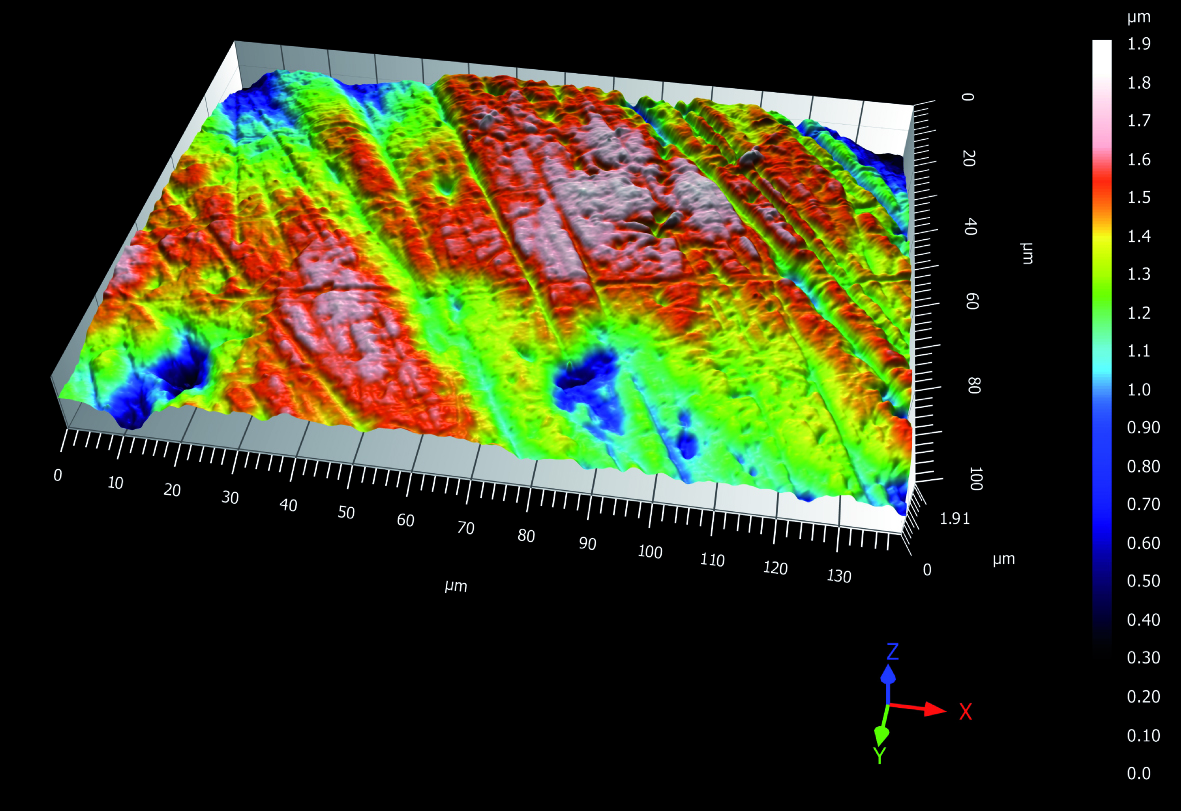

Les études de texture des micro-usures sur des restes dentaires de grands herbivores permettent un enregistrement des traces laissées sur les facettes coupantes occlusales des dents suite à la consommation de végétaux, avec une résolution sans équivalent (analyses 3D infra-millimétriques). La résolution temporelle de ces traces est également exceptionnelle, car celles-ci informent des prises alimentaires réalisées par l’animal au cours des deux dernières semaines de sa vie (au-delà, elles sont oblitérées par de nouvelles). Il est ainsi possible de mieux cerner les habitats fréquentés par les spécimens étudiés juste avant leur abattage et aussi de documenter la variabilité saisonnière de l’alimentation d’une espèce donnée.

1. Exemple d’un scan de micro-usure dentaire sur une dent jugale de renne du site de Pincevent, niveau IV20.

Charlotte Leduc, Inrap.

Principes de la méthode

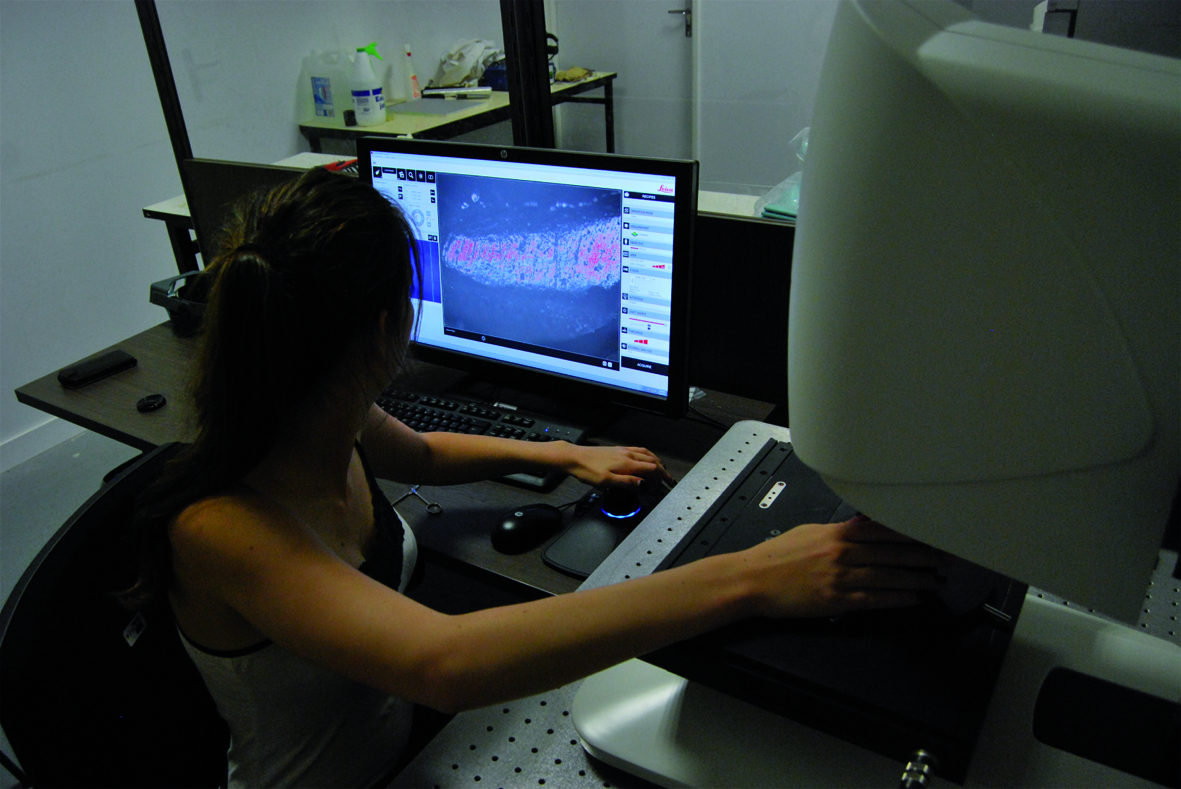

Le protocole d’enregistrement des empreintes de micro-usures sur l’email dentaire consiste en un nettoyage des surfaces occlusales des dents jugales sélectionnées puis une prise d’empreintes par séries est ensuite réalisée en résine polymère. L’enregistrement 3D des empreintes est ensuite réalisée grâce au profilomètre surfacique Leica DCM8 de l’IPHEP-UMR 7262 CNRS de Poitiers, sous la responsabilité de Gildas Merceron (ANR Trident) (fig. 2). Les scans en 3D des empreintes sont réalisés puis les traces sont dénombrées et analysées systématiquement par un logiciel dédié. Plusieurs paramètres de texture permettent de décrire les usures dentaires. Les variations renseignent potentiellement sur des différences alimentaires inter-spécifiques, comme intra-spécifiques (selon les saisons, le genre, l’âge).

2. Enregistrement 3D d’une empreinte au profilomètre surfacique Leica DCM8 de l’IPHEP-UMR 7262 CNRS de Poitiers.

Problématiques et cadre du projet RéANIMA

Dans ce projet, nous nous intéressons à plusieurs espèces de grands herbivores (cerf, cheval, élan, renne) qui ont eu un rôle économique clé pour les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont occupé l’Europe occidentale et la plaine russe de la fin du Paléolithique jusqu’au Mésolithique (15 000 à 6 500 ans BP environ) (fig. 3). Au cours de cette période, se sont opérés des changements climatiques et environnementaux majeurs. Nos études contribueront donc à documenter la façon dont certaines espèces s’y sont adaptées, à l’échelle régionale ou continentale, via l’inflexion de leurs comportements alimentaires. Cette recherche ouvre ainsi la possibilité de mieux saisir la variabilité des modes de vie des chasseurs-cueilleurs préhistoriques, tout en reconstituant les paléoenvironnements fréquentés.

3. Prises d’empreintes sur des mandibules d’élan issues du site de Zamostje 2.

Cliché : Charlotte Leduc, Inrap.

Objectifs du projet RéANIMA

Ces analyses, couplées avec les données de saisonnalité tirées des études archéozoologiques, permettent d’accéder à la variabilité annuelle potentielle des régimes alimentaires propre à une espèce donnée. L’identification des régimes alimentaires et des habitats préférentiels concourent à mieux comprendre alors les modalités de chasse, espèce par espèce, et donc de mieux cerner les choix économiques vitaux qui ont présidé à la persistance des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique et du Mésolithique. En effet, accompagnant ces modifications profondes, des changements culturels sont également intervenus au sein des sociétés préhistoriques, sans toutefois provoquer dans nos régions d’étude un changement radical de mode de vie (l’adhésion à un mode de vie agro-pastoral). Pour saisir comment et pourquoi le mode de vie de chasseur-cueilleur a perduré, il est primordial d’appréhender les interrelations entre les milieux, les régimes alimentaires des proies principales et leurs chasseurs.

- Le site de Lundby Mose (Sjælland, Danemark).

- Le site de Mullerup (Sjælland, Danemark).

- Le site de Pincevent (Seine-et-Marne).

- Le site d’Etiolles (Essonne).

- Le site du Colombier à Chézy sur Marne (Aisne).