Vous êtes ici

La nécropole altomédiévale des Mastraits à Noisy-le-Grand (93) : Huit siècles d’occupation funéraire fouillée en plein centre-ville !

Porteurs du projet : Association Archéologie des Nécropoles (ADN), Cyrille Le Forestier (Inrap, UMR6273, CRAHAM, Université de Caen)

Coordinateur scientifique Inrap : Cyrille Le Forestier

Participants : Christelle Seng (Inrap), Rachid El Hajaoui (Inrap), Caroline Font (Inrap), Thomas Guillemard (Inrap), Florent Mercey (Inrap), Micheline Kérien

À Noisy-le-Grand, la nécropole médiévale des Mastraits, explorée depuis 2008, a livré près de 1 000 sépultures datées du VIᵉ au XIIIᵉ siècle. L’analyse des pratiques funéraires et des ossements éclaire l’histoire régionale ainsi que les conditions de vie au Moyen Âge. En 2025, une nouvelle parcelle sera mise à disposition des archéologues, permettant l’étude de quelque 400 sépultures supplémentaires. Ce projet, porté par l’association Archéologie des Nécropoles, bénéficie du soutien de la ville, de la DRAC Île-de-France et de l’Inrap.

Une découverte pas si fortuite !

Noisy-le-Grand se distingue comme l'une des rares communes de Seine-Saint-Denis à être mentionnée dans des textes remontant à l'époque mérovingienne. Grégoire de Tours, dans son Histoire des Francs rédigée à la fin du VIᵉ siècle, y signale l’existence d’une villa royale, ainsi qu’un oratoire, espace consacré à la prière. Il y situe également l’assassinat de Chlodovecus, arrière-petit-fils de Clovis, sur ordre de Frédégonde. Cette mention ancienne attribue à la commune une profondeur historique singulière et confère un intérêt tout particulier aux recherches archéologiques menées sur son territoire.

En 2007, un diagnostic archéologique mené rue des Mastraits a confirmé la présence d’une importante nécropole du haut Moyen Âge, dont l’existence avait été pressentie dès 1778, sur la base de découvertes fortuites et de la toponymie du lieu, dérivant du terme martyrium, souvent lié à un espace funéraire.

Entre 2008 et 2024, les fouilles conduites par le Département de la Seine-Saint-Denis, l’Inrap et l’association Archéologie des nécropoles ont révélé près de 1 000 sépultures sur 1 900 m². La densité et la diversité des structures funéraires traduisent une évolution des pratiques et une stratification sociale. Ces découvertes enrichissent notablement les connaissances archéologiques et permettent une meilleure compréhension de l’histoire régionale, tant religieuse que sociale.

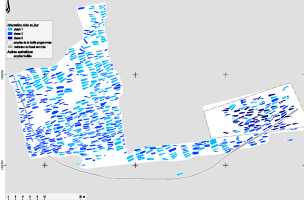

Plan phasé de la nécropole des Mastraits révélant les différentes étapes d’occupation funéraire.

C. Seng, C. Font et C. Le Forestier, Inrap

Plan général des vestiges mettant en évidence les différentes phases d’interventions archéologiques.

C. Seng, C. Font et C. Le Forestier, Inrap

Organisation et évolution de la nécropole

La nécropole s'étend dans le quartier délimité par les rues du Docteur Sureau, Pierre-Brossolette et des Mastraits, couvrant une période d’occupation funéraire s’échelonnant du VIᵉ au XIIIᵉ siècle. Les datations ont été établies à partir de plusieurs méthodes complémentaires : l’étude typologique du mobilier funéraire, les nombreuses analyses radiocarbone, ainsi que la lecture stratigraphique des couches archéologiques.

La sépulture la plus ancienne, datée du VIᵉ siècle, a été mise au jour dans une zone particulièrement dense en sarcophages en plâtre, parfois disposés de manière si rapprochée qu’ils se recoupent partiellement. Cette concentration témoigne d’un usage intensif de l’espace dès les premières phases de la nécropole. À cette époque, et jusqu’à la fin du VIIᵉ siècle, un dispositif de délimitation — vraisemblablement un fossé palissadé — marque la limite occidentale de l’espace funéraire. Son creusement a pu être suivi sur plus de trente mètres linéaires.

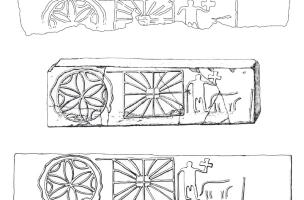

Toujours durant la période mérovingienne, un radier constitué de petites pierres est aménagé autour des zones d’inhumation afin de faciliter la circulation entre les sépultures. Des alignements de sarcophages en plâtre, organisés en petits groupes de deux à six contenants, ont été observés. Cette disposition suggère une organisation spatiale peut-être liée à des regroupements familiaux ou communautaires. De même, des stèles ont été retrouvées en remploi dans les sépultures postérieures.

À partir du VIIIᵉ siècle, on assiste à une transformation notable de l’espace funéraire. Le fossé, qui délimitait jusque-là la nécropole, est comblé, marquant l’abandon de la structuration antérieure. Les sépultures s’étendent désormais de part et d’autre de l’ancienne limite et le radier de pierres n’est plus entretenu et ne fait plus partie du paysage du cimetière. Les inhumations ne suivent plus d’alignements précis, ce qui traduit un changement dans la gestion de l’espace sépulcral. On observe alors un déplacement progressif des inhumations vers l’est, amorcé dès la fin du VIIIᵉ siècle.

Au XIIIᵉ siècle, l’usage de la nécropole des Mastraits est abandonné au profit d’un nouveau lieu d’inhumation situé autour de l’église Saint-Sulpice, à environ 700 mètres au nord. Cet édifice religieux, dont la construction remonte au XIᵉ siècle, accueille déjà des sépultures dès sa fondation, ce qui atteste de la coexistence, pendant un temps, de deux pôles funéraires dans le paysage de Noisy-le-Grand. Le déplacement du centre funéraire semble ainsi refléter une recomposition du tissu religieux et communautaire médiéval local.

Les pratiques funéraires

À l’époque mérovingienne, la pratique de la sépulture habillée s’impose dans l’ensemble de la région. Les défunts sont alors inhumés vêtus de leurs plus beaux habits et parés d’éléments de parure. De ces ensembles textiles aujourd’hui disparus, seuls subsistent les objets en fer, les alliages cuivreux et le verre. À Noisy-le-Grand, près de cinquante plaques-boucles ont été mises au jour, majoritairement en alliage cuivreux (dont 6 avec des masques humains), quelques-unes en fer. Une dizaine de couteaux et cinq scramasaxes ont été retrouvés dans des tombes masculines. Il arrive également que des objets soient déposés dans la sépulture. Une seule céramique, à bec tréflé, portant des traces d’exposition au feu, a été découverte, de même qu’une fiole en verre et une petite boîte en bois dont seuls subsistent les éléments de décor et de renfort en alliage cuivreux.

Les défunts de cette période sont très souvent inhumés dans des sarcophages de plâtre moulé. Des décors ont parfois été conservés, bien que leur grande majorité ait disparu sous l’effet de l’érosion, notamment en raison de l’infiltration d’eau qui a progressivement effacé les surfaces décorées. Il arrive que deux individus soient inhumés dans un même sarcophage, une pratique qui pourrait refléter des liens conjugaux. Cette hypothèse est renforcée par un passage de Grégoire de Tours, qui mentionne le cas de sépultures partagées par deux défunts. Dans certains cas, les corps sont déposés dans des fosses maçonnées, dont les parois sont liées au plâtre. Cette alternative semble répondre à une logique pragmatique, probablement en réponse à une pénurie temporaire de cuves moulées. Le mode de dépôt, notamment la position du corps et la présence éventuelle de mobilier, reste toutefois similaire à celui observé dans les sarcophages en plâtre.

Aux époques carolingienne et médiévale classique, les pratiques funéraires évoluent vers la simplicité. Dans un premier temps, au VIIIᵉ siècle, les défunts sont inhumés dans des coffrages de bois. Cette solution est toutefois rapidement abandonnée au profit de simples fosses oblongues, creusées selon la morphologie du défunt. L’absence de mobilier devient alors la norme, et les corps sont enveloppés dans des linceuls plus ou moins ajustés. Une attention particulière est portée à l’orientation du regard, généralement dirigé vers l’est, en référence à l’attente du Jugement Dernier. La tête est souvent calée pour maintenir cette position symbolique. À partir du Xe siècle, les fosses prennent une forme anthropomorphe et sont fermées par des planches, maintenues en place par quelques pierres disposées latéralement.

Il arrive que les fossoyeurs médiévaux réutilisent des contenants funéraires antérieurs. Certains sarcophages mérovingiens sont ainsi réinvestis, soit par le déplacement latéral des ossements anciens au sein de la cuve (réduction), soit par leur extraction complète (vidange). Cette pratique illustre une gestion opportuniste et utilitaire de l’espace funéraire, probablement liée à la saturation progressive du site.

Vue de terrain de la fouille programmée de 2024.

P. Raymond, Inrap

Ce sarcophage mérovingien a d’abord accueilli le corps d’un adulte, puis a été rouvert pour recevoir un second défunt, un enfant ; les os des membres inférieurs de l’adulte ont été déplacés pour permettre l’inhumation du plus jeune.

C. Le Forestier, Inrap.

Des sarcophages mérovingiens ont été réutilisés à l’époque carolingienne pour accueillir de nouvelles inhumations, illustrant la continuité et l’adaptation des pratiques funéraires.

C. Le Forestier, Inrap

Sépulture multiple de la fin de la période mérovingienne (I.948) : quatre adolescents, décédés dans un intervalle de temps très court (Peste Justinienne ?), ont été inhumés simultanément dans une même fosse.

C. Le Forestier, Inrap

Dans cette sépulture carolingienne, un linceul enveloppant a été associé à la présence d’une pierre placée sous le menton, probablement pour prévenir l’ouverture post-mortem de la bouche, aussi appelée « rire sardonique ».

M. Kérien, Archéologie des Nécropoles

Sépulture carolingienne : les épaules du défunt sont compressées et les pieds joints, témoignant de la présence probable d’un linceul enveloppant lors de la décomposition.

C. Le Forestier, Inrap

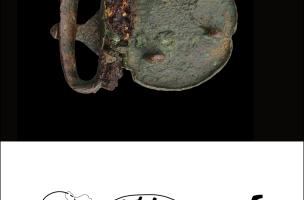

Anneau sigillaire découvert dans le remblai de la sépulture 706, élément remarquable du mobilier funéraire.

M.-F. André, R. El Hajaoui, Inrap

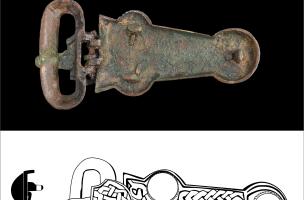

Plaque-boucle mise au jour dans la sépulture 707, ornée en son centre d’une représentation de la Sainte-Face.

M.-F. André, R. El Hajaoui, Inrap

Une autre plaque-boucle provenant de la sépulture 706 présente des décors d’entrelacs inscrits dans une composition triangulaire.

M.-F. André, R. El Hajaoui, Inrap

La population

À ce jour, près de mille squelettes ont été mis au jour dans des sépultures datées entre le VIᵉ et le XIIIᵉ siècle. À ce chiffre s’ajoutent environ deux cents individus, dont les restes ont été retrouvés en position secondaire, déplacés par les réutilisations ou les perturbations postérieures. Ce corpus anthropologique conséquent permet une analyse paléodémographique approfondie, livrant l’image d’une population relativement représentative d’un contexte villageois médiéval.

Le profil de mortalité observé est caractéristique de cette période : une forte mortalité touche les premières classes d’âge (162 individus décédés avant 9 ans). Une diminution des décès est observée à l’adolescence, suivie d’une reprise sensible à l’âge adulte. La structure du groupe funéraire révèle un équilibre notable entre les individus de sexe masculin (214 sujets) et féminin (160 sujets), ce qui renforce l’hypothèse d’un cimetière à vocation communautaire, desservant probablement l’ensemble de la population locale.

Les analyses anthropologiques indiquent une fréquence élevée de carences nutritionnelles, notamment en vitamines A, B, C et D. Ces déficiences, probablement liées à une alimentation déséquilibrée ou à une moindre diversité alimentaire, sont visibles par des altérations spécifiques sur les os. Par ailleurs, les troubles dentaires sont fréquents, avec une prédominance d’affections infectieuses, telles que les abcès périapicaux ou les parodontopathies.

L’étude paléopathologique met également en évidence divers traumatismes : fractures consolidées, luxations, ainsi que quelques cas de violence interindividuelle attestée par des lésions provoquées par des armes tranchantes. On note également la présence de maladies infectieuses de type chronique et, plus rarement, de malformations congénitales. Il n’est pas exclu que certains sujets soient décédés de la Peste justinienne.

Les individus inhumés après le VIIIᵉ siècle présentent une proportion légèrement plus importante de lésions osseuses et de séquelles pathologiques par rapport aux sujets mérovingiens. Cette différence pourrait refléter des épisodes de disette, une pression démographique accrue ou encore une modification des conditions de vie et de travail au cours du haut Moyen Âge. Ces données, bien que fragmentaires, offrent une fenêtre précieuse sur les conditions sanitaires, les modes de vie et la résilience biologique des populations médiévales rurales.

Le sacrum du sujet de la sépulture 997 montre une spina bifida occulta, malformation congénitale de la colonne vertébrale.

C. Le Forestier, Inrap

Ossements du jeune sujet (environ deux ans) de la sépulture 980, présentant des marqueurs compatibles avec une tuberculose osseuse (méningée), visibles par une zone plus foncée et ponctuée sur l’os.

C. Le Forestier, Inrap

Un site d'intérêt public et scientifique

Les découvertes réalisées sur la nécropole des Mastraits ont suscité un vif engouement, aussi bien auprès de la communauté scientifique que du grand public. La richesse exceptionnelle des données archéologiques et anthropologiques a donné lieu à plusieurs publications et à de nombreux travaux universitaires, faisant de ce site un terrain d’étude de premier plan.

Parallèlement, de nombreuses actions de médiation culturelle ont vu le jour pour partager ces recherches avec tous les publics. Visites guidées, modules pédagogiques destinés aux scolaires (plus de 6000 enfants depuis 2019), simulateur de fouille et expositions temporaires permettent de valoriser ce patrimoine unique et de l’ancrer dans l’histoire locale.

Chaque année, à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, le chantier s’ouvre aux visiteurs en plein cœur de la campagne de fouille programmée du mois de juin. Ce rendez-vous privilégié offre l’opportunité d’échanger directement avec les archéologues et d’observer leur travail au plus près.

Innovation notable : l’enregistrement des données sur le site est désormais entièrement dématérialisé. Grâce à la photogrammétrie et aux outils de système d’information géographique (SIG), chaque sépulture est précisément localisée, modélisée et documentée sous forme numérique, offrant ainsi une nouvelle dimension à la recherche de terrain.

- Carnet Hypothèses de l’association Archéologie des nécropoles

- Chronique "Rue des Mastraits à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis)"

- Reportage "Nécropole des mastraits, Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis)"

- Actualité "La nécropole du haut Moyen Âge de Noisy-le-Grand"

- Actualité "La nécropole alto-médiévale des Mastraits à Noisy-le-Grand"