Vous êtes ici

Un village néolithique dans le Toulousain

En fouillant au 12, chemin de la Flambère en 2008, les archéologues avaient une idée précise des vestiges qu’ils allaient découvrir, la parcelle se situant sur un promontoire en rive gauche de la Garonne, à l’emplacement d’un grand village néolithique connu sous le nom de Saint-Michel-du-Touch.

Le promontoire avait, en effet, été exploré dans les années 1960-1970 par Georges Simonnet lors de la construction de la cité d’Ancely, au cours de l’une des premières opérations d’archéologie de sauvetage du Toulousain. Des nombreuses structures d’habitat néolithiques avaient alors été mises au jour.

Un village néolithique

Le village, occupé durant tout le Néolithique moyen (une période également appelée le Chasséen, du nom du site de Chassey-le-Camp, en Bourgogne), a continué à exister aux âges du Bronze et du Fer. Une agglomération urbaine, connue sous le nom d’Ancely, s’est développée au début de l’époque antique, puis un village au Moyen Âge. Ce territoire est désormais investi par l’expansion de la ville de Toulouse.

Un fossé discontinu

Le fossé, creusé probablement vers 4400-4300 avant notre ère (première phase du Néolithique moyen ou Chasséen ancien), comporte au moins une interruption. Ce type de fossé discontinu organisant spatialement le village est courant au Néolithique moyen. Il contient un aménagement en terre massive compactée adossé aux parois. Un curage et un réaménagement du fossé interviennent vers 4350-4250 avant notre ère.

Une tranchée de fondation longe le fossé. Il pourrait s’agir de la base d’un mur en terre lié au premier aménagement du fossé, ou d’une simple structure de soutènement des sédiments extraits de celui-ci.

Des structures de combustion

Au Chasséen classique, entre 4150 et 4050 avant notre ère, le fossé commence à être colmaté. Des gros poteaux en enfilade, destinés à soutenir une structure en élévation, le remplacent. L’aire voisine à structures de combustion est toujours en activité.

Vers 4050-4000 avant notre ère, le fossé est presque complètement remblayé. Un petit bâtiment sur poteaux est construit sur son ancienne interruption et les structures de combustion envahissent son espace. Des fosses et des trous de poteaux néolithiques, difficiles à dater précisément, sont disséminés tout autour.

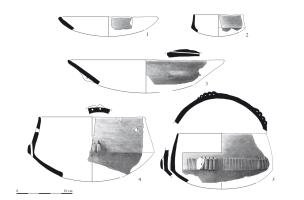

Un mobilier en bon état de conservation

Les autres périodes

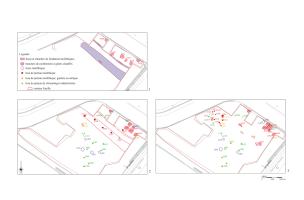

Reconstitution de l’évolution de l’habitat au cours du Néolithique moyen (Chasséen).

Phase 1 : environ 4400-4150 avant notre ère (Chasséen ancien). Phase 2 : environ 4150-4050 avant notre ère (Chasséen classique). Phase 3 : vers 4050-4000 avant notre ère (Chasséen classique évolué).

12, chemin de la Flambère, Toulouse (Haute-Garonne), 2008.

© Topographie Fabien Callède et Axel Daussy, Inrap ; infographie Roberta Bevilacqua, Inrap.

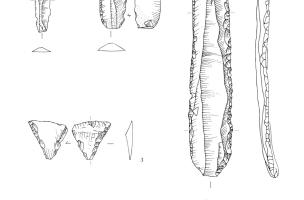

Lame de hache polie sur galet de rivière (schiste tacheté), deuxième moitié du IVe millénaire avant notre ère, Néolithique moyen (Chasséen).

12, chemin de la Flambère, Toulouse (Haute-Garonne), 2008.

© Michel Grenet, Inrap.

Outils en os, environ 4150-4050 avant notre ère, phase centrale du Néolithique moyen (Chasséen classique).

N°1 : pointe sur métacarpe de petit ruminant. N° 2 : canine de sanglier façonnée.

Ce mobilier a été découvert dans la partie centrale du remplissage du fossé néolithique.

12, chemin de la Flambère, Toulouse (Haute-Garonne), 2008.

© Ingrid Sénépart, Atelier du Patrimoine de la ville de Marseille.