Vous êtes ici

Savenay et le camp oublié de La Touchelais : 1939-1945 (Loire-Atlantique)

Entre 2014 et 2015, les archéologues de l'Inrap ont mené une fouille préventive de 32 300 m², en amont de la construction du collège Mona Ozouf. L’opération a révélé des vestiges du camp de La Touchelais, daté de la Seconde Guerre mondiale. Construit par l’armée britannique en 1939, le site sera occupé en 1940 par l’armée allemande et transformé en camp d’enfermement des prisonniers de guerre français et en hôpital militaire. Il servira aussi de camp de transit pour la population civile.

Octobre 1939 : L’armée britannique s’installe à Savenay

Au lendemain de l’invasion allemande en Pologne en septembre 1939 et conformément aux accords militaires liant la France et la Grande-Bretagne, le corps expéditionnaire britannique (British Expeditionary Force ou B. E. F.) est envoyé en France afin de construire les infrastructures nécessaires au déplacement, au cantonnement et au stockage des troupes et du matériel.

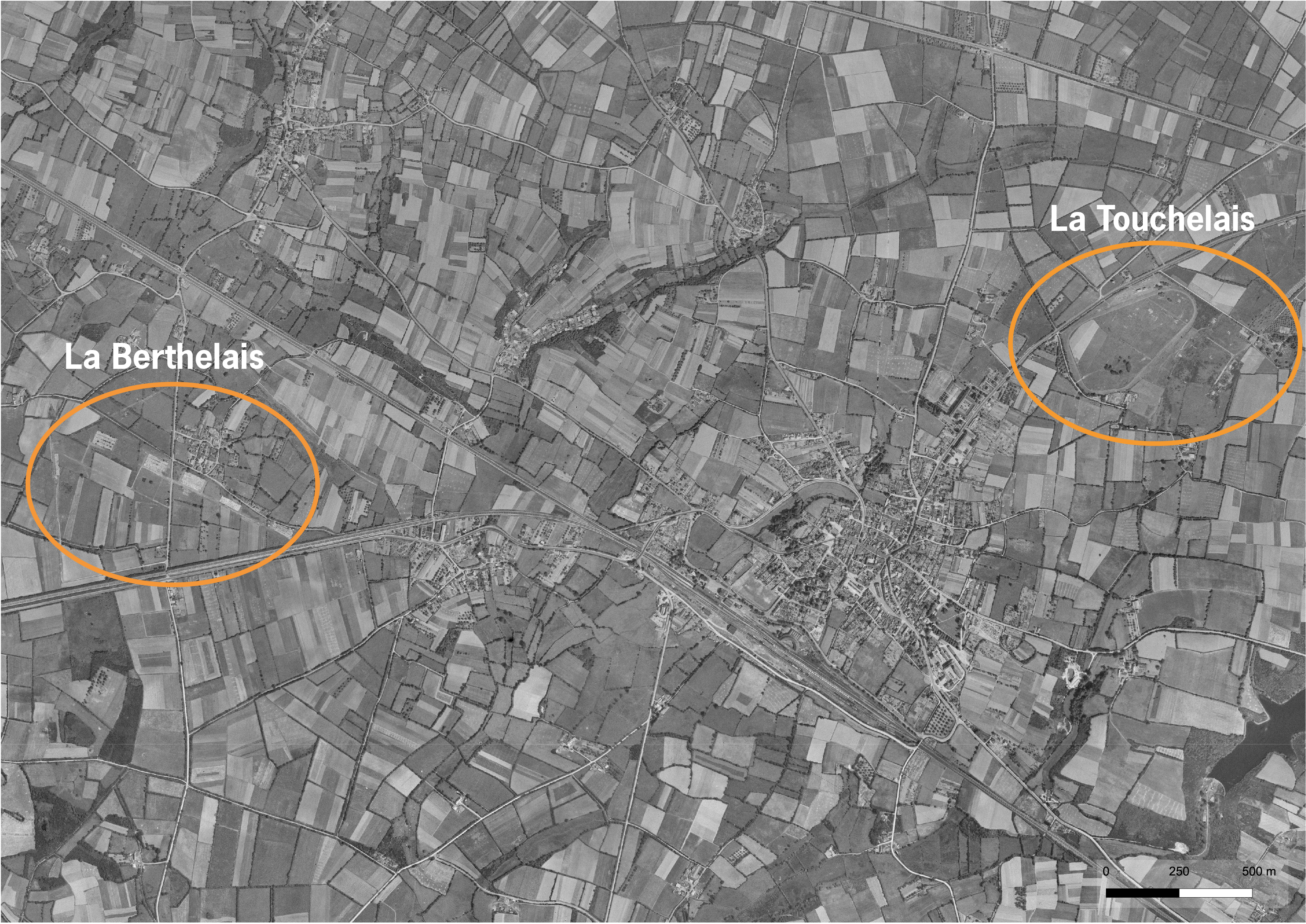

Les forces de la Royal Army Service Corps et du Royal Engineers choisissent à cet effet d’implanter dans la région de nombreux camps dont un à la Chapelle-Launay (La Berthelais) pour le stockage du matériel, et un second à l’emplacement de l’hippodrome de Savenay pour le cantonnement des troupes (La Touchelais) formant ainsi le n°2 Sub-Depot des forces britanniques.

Carte de localisation des camps de La Touchelais (Savenay) et de La Berthelais (La Chapelle-Launay).

© Inrap

La construction du camp de La Touchelais

Dès 1939, les hommes de la British Expeditionary Force dressent de nombreux baraquements et installent un système d’assainissement. Si les archéologues n’ont pas retrouvé les traces des baraquements, ils ont en revanche mis au jour des infrastructures sanitaires et une batterie d’au moins quatre fours. Leur fonction est incertaine : serait-ce une boulangerie militaire de campagne destinée à nourrir les soldats ? Ils ont aussi recueilli un mobilier varié qui témoigne de la présence des troupes anglaises : des pièces d’équipement militaire, du mobilier électrique, et même – un Britannique ne se déplaçant jamais sans son thé – les fragments d’une théière de manufacture anglaise !

Décapage mécanique d’un four lors de la fouille du site de la Touchelais (2014-2015).

© Antoine Le Boulaire, Inrap

Brique utilisée pour la construction des fours.

© Jean-François Nauleau, Inrap

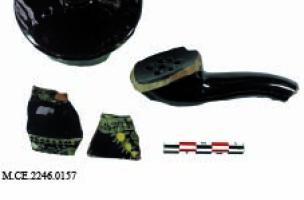

Restes d’une théière en faïence anglaise de la manufacture Gibson.

© Édith Peytremann, Inrap

Juin 1940 : opération Ariel : les Anglais lèvent le camp

Au printemps 1940, l’inquiétude monte. À la suite de l’offensive de l’Allemagne en Belgique et en Hollande (10 mai), les autorités britanniques commencent à évacuer leurs troupes. Les 16 et 17 juin, la consigne est donnée au camp de Savenay de faire converger tous les personnels vers le port d’embarquement de Saint-Nazaire et de procéder à la destruction des stocks. Alors que le camp de La Touchelais est abandonné, l’opération d’embarquement est marquée par le drame du Lancastria.

Le naufrage du Lancastria

Le 17 juin 1940, au large de Saint-Nazaire, se déroule l’une des plus grandes catastrophes

maritimes de l’histoire britannique. Le paquebot transatlantique RMS Lancastria est coulé par un bombardier allemand au large de Préfailles. À son bord une partie du corps expéditionnaire britannique et des réfugiés civils et militaires qui fuient l’avancée allemande.

Cette catastrophe, dont le nombre de victimes est difficile à évaluer (de 4 000 à 5 000 disparus selon les sources) est, dès sa notification, classée « Secret défense » par le Premier ministre britannique de l’époque, Winston Churchill.

Le navire, qui gît aujourd’hui à 25 mètres de profondeur, est considéré comme un cimetière marin et bénéficie depuis 2006 d’une zone d’exclusion y interdisant toute plongée.

Le sort des réfugiés espagnols

Les camps de Savenay et de La Berthelais sont construits avec l’aide de travailleurs espagnols issus majoritairement des troupes républicaines ayant fui le franquisme au moment de la guerre d’Espagne (1936-1939). Arrivés en Loire-Inférieure (qui devient Loire-Atlantique en 1957) depuis le camp d’internement de Gurs (Pyrénées-Atlantique), ces réfugiés travaillent pour l’État français dans l’industrie et l’agriculture afin de pallier les effets de la mobilisation en vigueur depuis septembre 1939. Ils sont intégrés pour l’occasion à l’armée britannique au sein de la 185th Spanish Labour. Logée dans un premier temps dans de simples wagons, la compagnie des travailleurs espagnols occupera par la suite les bâtiments de l’abbaye de Blanche Couronne à La Chapelle-Launay.

Face à l’avancée des forces allemandes en juin 1940, une partie des 250 hommes de la compagnie se replie avec le contingent britannique à Saint-Nazaire afin d’embarquer à bords des navires en partance pour l’Angleterre. Le reste de la troupe demeuré sur place est fait prisonnier par l’armée allemande et interné dans les camps que ces mêmes réfugiés avaient aidé à construire.

Diagnostic et fouille du camp de La Touchelais.

© Antoine Le Boulaire, Inrap

Juin 1940 : Savenay sous occupation allemande

Le 19 juin 1940, trois jours avant l’armistice de Rethondes, les troupes allemandes entrent dans Nantes et se déploient dans toute la Loire-Inférieure. Elles arrivent à Savenay le 22 juin, s’installent à la mairie (à l’emplacement de l’actuelle halle), réquisitionnent des habitations, et prennent possession des écoles et infrastructures de l’armée britannique. La ville est alors intégrée au District militaire Ouest et devient une Standorkommandantur où sont traitées les relations entre l’autorité militaire allemande et les municipalités du secteur.

Le camp de La Touchelais se transforme

L’armée allemande réinvestit le camp de La Touchelais abandonné par les troupes britanniques et y installe un camp de prisonniers de guerre (le Frontstalag 182) puis un hôpital militaire. Le camp accueillera aussi de nombreux civils en transit.

Arrivée des Allemands à Savenay.

© Collection Robert, archive privée

L’armée allemande dans le camp.

© Collection Robert, archive privée

L’organisation à l’intérieur du camp

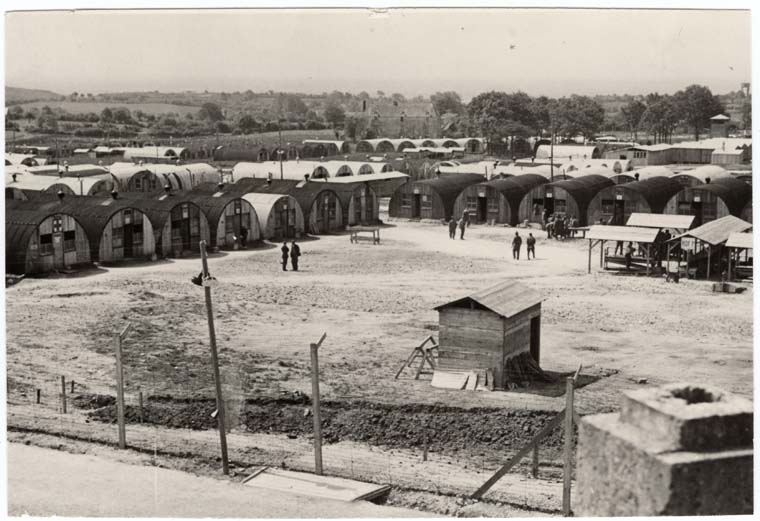

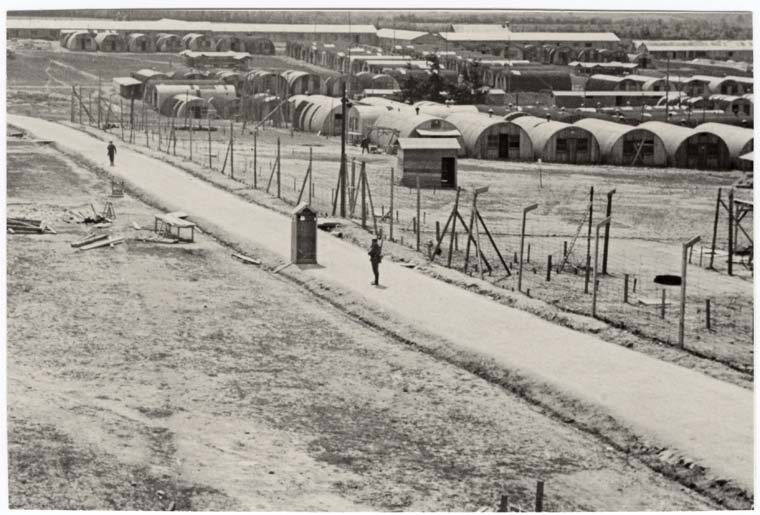

Les recherches archéologiques permettent de mieux comprendre l’organisation du camp de La Touchelais et complètent les données des archives. Installé principalement sur le site de l’hippodrome, le camp présente un plan rectangulaire orienté NO/SE, d’une surface d’environ 18 ha (520 m x 360 m), ceinturé par un ensemble de clôtures et surveillé par des miradors. Il est composé d’une unité centrale de 7 ha (420 m x 170 m) encadrée par un chemin de ronde et par laquelle on accède à l’ouest depuis l’actuelle route de la Moëre, tandis qu’à son extrémité orientale, un hôpital ferme le site sur toute la façade. Enfin au nord-est, et aux abords du château et de la ferme de Therbé, plusieurs constructions sont disposées, au centre desquelles se trouve la batterie de fours de l’armée britannique.

Photographie du camp de La Touchelais.

© Archives CICR, 29 mai 1941, Guerre 1939-1945. Savenay. Frontstalag 232. Camp de prisonniers de guerre. Vue d’une partie du camp, V-P-HIST-03435-20A

Des baraquements par dizaines

De nombreux bâtiments sont agencés à l’intérieur du camp : des baraquements en bois pour les bureaux de l’administration ou en tôle ondulée pour les logements des prisonniers et les locaux de service (cuisine, cantine…). On recense également des constructions en béton notamment pour l’infirmerie ou des plateformes afin d’accueillir des équipements sanitaires.

Vue des baraquements du camp de La Touchelais.

© Collection Métayer, archive privée.

Fouille d’installations sanitaires.

© Antoine Le Boulaire, Inrap

Fouille d’installations sanitaires.

© Antoine Le Boulaire, Inrap

Un camp pour les prisonniers de guerre français

Au terme de la campagne de France, 1,8 million de soldats français sont faits prisonniers. Débordée par l’ampleur de la victoire et l’afflux massif de prisonniers, l’armée allemande, qui ne peut et ne souhaite accueillir sur son territoire l’ensemble des captifs, érige en zone occupée une multitude de Frontstalag (camps de rassemblement en arrière du front) afin de regrouper les prisonniers de guerre.

Vue du camp de La Touchelais.

© Archives CICR, 29 mai 1941, Guerre 1939 1945. Savenay. Frontstalag 232. Camp de prisonniers de guerre. Vue d’une partie du camp, V-P-HIST-03435-19A

Passé aux mains des Allemands, le camp de La Touchelais devient le Fronstalag 182, qui comprend également le camp de La Berthelais à La Chapelle-Launay. Les premiers prisonniers arrivent en nombre dès juillet 1940 et sont répartis entre les deux camps.

À partir de l’automne, des contingents de prisonniers français de métropole sont envoyés en Allemagne dans le cadre du Service du travail obligatoire (STO). Les convois se poursuivront jusqu’au printemps 1941. De 15 000 prisonniers en novembre 1940, le nombre de captifs chute à 1 130 en mars 1942, pour ne compter que quelques individus à partir d’avril 1943.

Fils barbelés retrouvés lors de la fouille du site de La Touchelais (2014-2015).

© Inrap

Les troupes françaises issues des colonies

Parmi les prisonniers de guerre détenus au camp de La Touchelais, nombre de soldats proviennent des troupes dites « coloniales ». Ils sont contraints de rester sur place car l’Allemagne refuse – pour des raisons idéologiques – de les accueillir sur son territoire. Majoritairement issus des territoires africains du Maghreb ou de l’Afrique de l’Ouest, ces soldats sont pour certains originaires des Antilles, de Guyane, de La Réunion ou d’Indochine française.

Prisonniers de guerre français issus des troupes dites

« coloniales » enfermés dans le camp de La Touchelais.

© Collection Robert, archive privée

Un camp de transit pour les civils

Le camp de La Touchelais n’est pas qu’un camp de prisonniers. Au rythme des évènements qui secouent la région nazairienne, il voit aussi l’arrivée de réfugiés civils en transit. Suite à l’intensification des bombardements par l’aviation anglaise au début de l’année 1942 et l’attaque du port de Saint-Nazaire (opération Chariot), de nombreux civils nazairiens affluent. Afin de venir en aide à ces populations déplacées, un groupe de la Croix-Rouge d’Urgence est constitué à Savenay durant l’été 1944.

De 1944 à 1945 : Quitter la Poche de Saint-Nazaire à tout prix

Le débarquement des forces alliées sur les plages normandes le 6 juin 1944 marque un tournant dans la guerre. Contrainte de se replier face à l’avancée rapide des troupes américaines, l’armée allemande décide en août 1944 de former la Poche de Saint-Nazaire. Cette zone de 1 500 km², qui se développe de part et d’autre de l’estuaire de la Loire, sépare alors 130 000 civils de la France libre. Les réfugiés voulant quitter la Poche affluent à Savenay. Pendant neuf mois, la ville gère ainsi des convois de civils « empochés », hébergés au camp de La Touchelais en attendant d’être transférés par le train vers d’autres villes de la Loire-Inférieure.

L’hôpital militaire de La Touchelais

Entre l’été 1940 et l’été 1941, les soldats allemands construisent à côté du camp de prisonniers un hôpital militaire dont les archéologues ont exhumé de nombreux vestiges, permettant d’en comprendre l’organisation, le plan et le fonctionnement. D’une superficie d’environ 2 200 m², l’hôpital est divisé en trois ailes. La cour centrale, ouverte sur le camp de prisonniers, est agrémentée d’un bassin de 155 m² mentionné comme « piscine » dans les sources écrites.

Vue générale de l’hôpital militaire.

© Inrap

Lors de la fouille de 2014, les archéologues ont mis au jour une partie des fondations de l’hôpital et plusieurs niveaux de sol. Bien que faisant appel à des matériaux de constructions divers (béton, ciment, brique, bois, mâchefer…), les différents édifices présentent une conception très homogène. Desservies par une série de couloirs, les pièces de l’hôpital ont une superficie comprise entre 175 et 380 m². La fonction de certains espaces au sol de béton lissé a pu être précisée, notamment pour l’un d’eux qui est un équipement sanitaire composé de sept toilettes individuelles et de possibles urinoirs.

Les flacons médicaux retrouvés lors de la fouille du site

de La Touchelais (2014-2015).

© Hervé Paitier, Inrap

Flacon médical de type tube de prélèvement sanguin.

© Hervé Paitier, Inrap

Derrière les barbelés, la vie quotidienne

La vie dans le camp reste précaire et soumise au régime d’enfermement. Les archéologues ont retrouvé de nombreux objets (effets personnels, vaisselle, vêtements…) qui témoignent du quotidien des détenus. La cuisine est faite par les prisonniers dans un réfectoire situé à l’entrée du camp. Constituée d’un café le matin et de deux repas en journée – parfois améliorés par les colis d’appoint de la Croix-Rouge – la ration journalière d’un détenu se compose de 400 grammes de pain, 100 grammes de viande et de féculents. Les besoins concernent aussi l’habillement, notamment à l’approche de l’hiver. Les prisonniers sont parfois amenés à porter des vêtements abandonnés sur le camp par les troupes britanniques.

En dehors des heures de travail, les activités culturelles et les distractions se limitent à la lecture, aux jeux et aux correspondances. La célébration des cultes est par ailleurs autorisée au sein de baraquements réservés à cet effet et les fêtes religieuses sont respectées, pour Noël comme pour le ramadan. La pratique du sport se réduit le plus souvent à quelques matchs de foot.

Réchaud parisien.

© Inrap

Porte-filtre de cafetière.

© Inrap

Prisonniers de guerre en train de prier.

© Collection Robert, archive privée

Des conditions d’hygiène précaires

Si le rapport d’inspection du Comité international de la Croix-Rouge témoigne de bonnes conditions de détention, les rapports établis par des prisonniers de guerre évadés ou les autorités françaises sont plus nuancés. Le camp est alimenté en eau courante. Les vêtements sont désinfectés dans des autoclaves et les prisonniers sont autorisés à prendre une à deux douches par semaine.

Les recherches archéologiques attestent un état sanitaire précaire, malgré la présence d’un vaste réseau d’assainissement. Chaque îlot de baraquements est pourvu de latrines et d’installations sanitaires. Ces équipements n’empêchent cependant pas le développement de maladies : infections dermo-épidermiques, troubles vénériens et respiratoires, maladies infectieuses de type dysenterie et tuberculose. Les études en paléoparasitologie menées à l’occasion des fouilles ont confirmé la présence d’agents infectieux associés à un manque d’hygiène.

Prélèvement de sédiments en vue d’études parasitologiques lors de la fouille du site de La Touchelais (2014-2015).

© Antoine Le Boulaire, Inrap

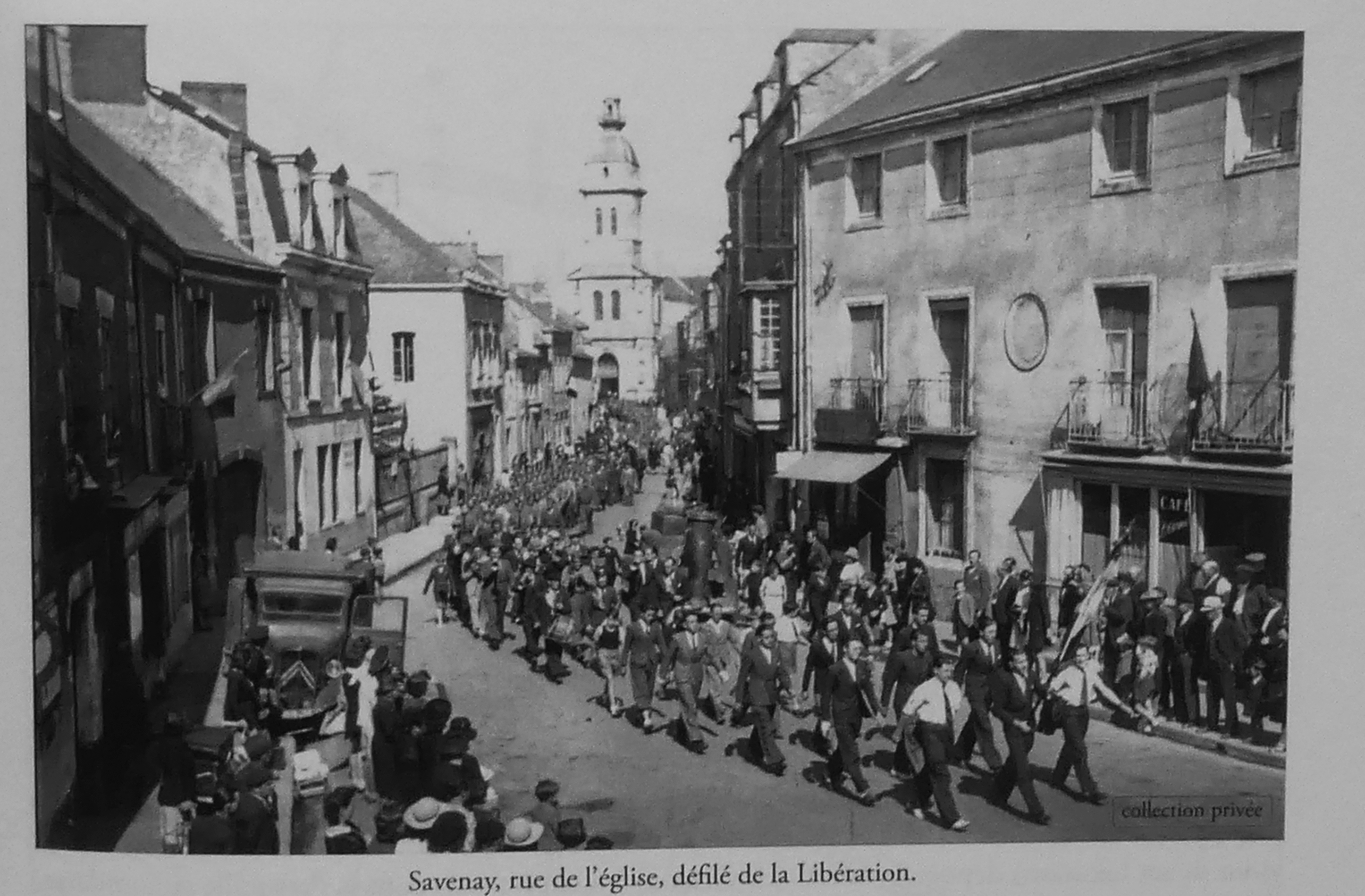

Mai 1945 : La Libération et l’abandon du camp de La Touchelais

Dans la nuit du 7 au 8 mai 1945, l’Allemagne signe l’acte de capitulation mettant fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe. Localement, un cessez-le-feu est signé à Cordemais le 8 mai et une cérémonie officielle pour la reddition de la Poche de Saint-Nazaire est organisée à Bouvron le 11 mai. Le jour même, Américains et Français reprennent possession du camp et y retiennent quelques temps des soldats allemands.

Un « Commando communal », composé d’une quinzaine de prisonniers de guerre allemands, est installé en mai 1946 dans le château Therbé, à proximité de l’ancien camp de La Touchelais. Cette main-d’œuvre captive est utilisée pour le déminage et à la réfection des équipements publics. Elle est aussi mise à la disposition d’employeurs privés comme la Société des courses de Savenay chargée de réaménager l’hippodrome en 1947.

Il faut toutefois attendre le remblaiement du site dans le milieu des années 1950 pour que les dernières traces du camp de La Touchelais disparaissent du paysage, tournant ainsi la page de la Seconde Guerre mondiale.

La libération de Savenay, défilé dans la rue de l’église.

© LES AMIS DE L’HISTOIRE DE SAVENAY – Août 1944-11 mai 1945. Savenay et son secteur dans la Poche de Saint Nazaire, Chronaisienne n°4, Savenay, 2021

2025 : une histoire à transmettre

En 2025, dix ans après les fouilles, les archéologues de l’Inrap ont mené un projet d’éducation artistique et culturelle avec une classe de 3e du collège Mona Ozouf. Cette initiative avait pour objectif de sensibiliser les élèves à leur patrimoine et à l’archéologie, de leur faire découvrir les évènements qui se sont déroulés sous leurs pieds, pour qu’ils puissent transmettre à leur tour cette histoire « oubliée ». L’occasion de réfléchir à la question de l’histoire et de la mémoire, ainsi qu’à la place des archives.

Après la démolition progressive du camp dans les années 1950, une partie du site de La Touchelais devient une prairie ouverte et reste quasiment inoccupée jusqu’à la construction du collège Mona Ozouf en 2016. La différence de niveau entre l’actuel collège (zone qui a fait l’objet des fouilles archéologiques) et l’hippodrome suggère d’ailleurs qu’une partie des vestiges du camp sont probablement toujours enfouis sous la piste de l’hippodrome.

Diagnostic et fouille du camp de La Touchelais.

© Antoine Le Boulaire, Inrap

Diagnostic et fouille du camp de La Touchelais.

© Antoine Le Boulaire, Inrap

Diagnostic et fouille du camp de La Touchelais.

© Antoine Le Boulaire, Inrap

Contrôle scientifique : Drac Pays de la Loire, Service régional de l’archéologie

Recherches archéologiques : Inrap

Responsable de recherches archéologiques : Antoine Le Boulaire, Inrap

Saint-Nazaire et des commémorations organisées par la Ville de Savenay.

Rédaction : Antoine Le Boulaire, Inrap

Coordination : Sandrine Lalain, Inrap

Maquettage : Pauline Carlier, Inrap

Partenaires : La ville de Savenay, Ciné NOVA

- Octobre 1939 : L’armée britannique s’installe à Savenay

- La construction du camp de La Touchelais

- Juin 1940 : opération Ariel : les Anglais lèvent le camp

- Le naufrage du Lancastria

- Le sort des réfugiés espagnols

- Juin 1940 : Savenay sous occupation allemande

- Le camp de La Touchelais se transforme

- L’organisation à l’intérieur du camp

- Des baraquements par dizaines

- Un camp pour les prisonniers de guerre français

- Les troupes françaises issues des colonies

- Un camp de transit pour les civils

- De 1944 à 1945 : Quitter la Poche de Saint-Nazaire à tout prix

- L’hôpital militaire de La Touchelais

- Derrière les barbelés, la vie quotidienne

- Des conditions d’hygiène précaires

- Mai 1945 : La Libération et l’abandon du camp de La Touchelais

- 2025 : une histoire à transmettre