Vous êtes ici

Des graffitis documentent une vague d'émigration polonaise méconnue au centre de détention d’Écrouves (Meurthe-et-Moselle)

Une fouille a été menée par l’Inrap, sur prescription du Service régional de l’archéologie de Lorraine, dans le bâtiment n°7 de l’ancienne caserne Marceau d’Écrouves, sur une emprise de 930 m2. L'opération a permis de mettre au jour plusieurs centaines de graffitis, émanant pour l'essentiel de migrants polonais arrivés entre 1924 et 1928 pour travailler dans les mines et l’industrie sidérurgique de Lorraine.

Le bâtiment n°7 de l’ancienne caserne Marceau d’Écrouves, aujourd’hui centre de détention du Ministère de la Justice, est abandonné depuis de longues années pour des raisons d’insalubrité et de dangerosité et sera détruit prochainement pour faire place à une nouvelle construction. La fouille de l'Inrap a permis de mettre au jour plusieurs centaines de graffitis, gravés ou crayonnés sur les parois intérieures du bâtiment. Il s’agit pour l’essentiel de noms et prénoms, de dates d’arrivées, de villes et communes d’origine, parfois associés à quelques illustrations et mentions diverses. Les auteurs sont essentiellement des migrants polonais arrivés entre 1924 et 1928 à Écrouves, mais on relève toutefois la présence de quelques français, allemands, tchèques, yougoslaves et italiens, ayant occupé les lieux à diverses périodes.

Façade arrière du bâtiment n°7 du camp d’Ecrouves (54), état 2025.

© Frédéric Adam / Inrap-2025

Un bâtiment chargé d’histoire

Faisant partie de l’ancienne caserne Marceau construit entre 1913 et 1914, le bâtiment était initialement occupé par le 168e Régiment d’infanterie. Pendant la Première Guerre mondiale, la caserne reçoit l’hôpital complémentaire n°20 et devient en 1924 un centre de regroupement pour travailleurs étrangers, en transit à Écrouves avant de partir travailler dans les mines et les usines sidérurgiques de l’Est de la France.

En 1939, le site accueille des compagnies de travailleurs espagnols chargés de construire et conforter les ouvrages de défenses militaires (routes, bunkers, forts…). Le 10 juin 1940 la caserne est transformée en Centre d’internement pour suspects italiens issus des départements de Meurthe-et-Moselle, Vosges et Moselle. Avec l’arrivée de l’armée d’occupation allemande en 1940, la caserne devient un camp de prisonniers de guerre, le Fronstalag 161. En 1941 le site devient Centre de Séjour Surveillé où seront essentiellement détenus des opposants communistes avant de devenir dès 1942 l’antichambre du camp de Drancy pour les juifs de lorraine.

Le Centre d’Écrouves ferme le 1er septembre 1944 avec l’arrivée des troupes alliées, mais servira dès la Libération de camp d’internement pour les personnes soupçonnées de collaboration ou de marché noir. D’octobre 1945 à juin 1946 le site devient camp de passage pour les civils allemands renvoyés dans leur pays, après un séjour plus ou moins long dans des camps d’internement de civils en France.

En 1946, le camp est versé au Ministère de la Justice qui occupe encore le site aujourd’hui.

Pignon du bâtiment n°7 du camp d’Ecrouves (54), état 2025. Bâtiment militaire construit en 1913.

© Antoine Lacaille / Inrap-2025

Archéologie du bâti et histoire

L’équipe de fouille dirigée par un archéologue spécialiste des conflits contemporains, était constituée de cinq archéologues (techniciens, archéologue du bâti, photographe, dessinateurs). Le travail a d’abord consisté à appréhender les divers aménagements, remaniements et transformations du bâtiment tout au long de son occupation militaire et carcérale. Pour ce faire, de nombreux sondages ont été réalisés tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment et un relevé topographique a été effectué sur l’ensemble de la construction et de ses abords.

Relevé topographique du bâtiment et de ses abords.

© Frédéric Adam / Inrap-2025

Les revêtements muraux (plâtres, enduits, peintures, bétons) ont été caractérisés et décrits, parfois prélevés pour analyses ultérieures et tous les plafonds, les conduits de cheminées et caches éventuelles ont été explorées. Enfin, les différentes couches de peintures et d’enduits ont été dégagés manuellement au scalpel et grattoir pour en révéler les graffitis sous-jacents, qu’ils soient gravés, peints ou crayonnés. Chaque graffiti a été localisé précisément, consigné et décrit sur fiche individuelle avant de faire l’objet d’une couverture photographique sous de multiples angles.

Couloir principal du bâtiment n°7 après dépose du plafond. Etat 2025.

© Frédéric Adam / Inrap-2025

: Couloir principal du bâtiment n°7 en cours de fouille.

© Frédéric Adam / Inrap-2025

Dépose d’un plafond du bâtiment n°7 afin de vérifier la présence éventuelle d’objets cachés.

© Frédéric Adam / Inrap-2025

Début du dégagement manuel des revêtements muraux de la pièce n°13.

© Frédéric Adam / Inrap-2025

Au premier plan un archéologue enlève au scalpel les couches de peintures et au second plan, un autre archéologue explore au grattoir les différentes couches d’enduits et de plâtre des niveaux supérieur du mur.

© Lino Mocci / Inrap-2025

Relevé, localisation et description de graffiti sur fiche individuelle.

© Frédéric Adam / Inrap-2025

Les observations relatives à l’histoire architecturale du bâtiment et à son utilisation nous indiquent que cette construction a été de nombreuses fois remaniée, afin de répondre aux besoins des diverses populations qui l’ont occupé tout au long du XXe siècle.

Des parois ont été démolies, d’autres ont été créées, transformant les espaces internes d’origine. De même, des portes ont été ouvertes et d’autres ont été murées, afin de modifier les cheminements. Enfin, des aménagements de confort (chauffage, lavabo, douche, sanitaire) ou de travail (forge, ateliers, étagères murales…) ont parfois été ancrés dans le sol ou les parois.

L’arrière du bâtiment a également fait l’objet de profondes modifications, par la création de nouvelles ouvertures donnant sur un ensemble de courettes fermées, équipées de sanitaire.

Quant aux murs internes, ils ont été enduits et repeints à de multiples reprises, effaçant ou occultant les graffitis laissés par les précédant occupant, qu’ils soient militaires, travailleurs étrangers, déportés ou détenus de droit commun.

Différents niveaux de graffitis apparaissent sous le grattoir de l’archéologue.

© Frédéric Adam / Inrap-2025

Détail de l’enlèvement au scalpel des couches de peinture occultant les graffitis.

© Frédéric Adam / Inrap-2025

Relevé sur film plastique transparent par une dessinatrice, d’une illustration finement gravée (homme couché).

© Frédéric Adam / Inrap-2025

Nettoyage fin d’un graffiti à l’aide d’un outil de dentiste, pour permettre sa lecture.

© Frédéric Adam / Inrap-2025

Nettoyage fin des graffitis sous éclairage rasant, à l’aide d’un scalpel.

© Frédéric Adam / Inrap-2025

Lecture et interprétation d’un graffiti en langue polonaise, sous éclairage rasant.

© Frédéric Adam / Inrap-2025

Relevé sur photographie d’un cartouche de 14 patronymes de migrants.

© Frédéric Adam / Inrap-2025

Superposition de patronymes, de nom de ville et d’illustration apparaissant sous plusieurs couches de peinture.

© Frédéric Adam / Inrap-2025

Apparition de plusieurs noms de migrants sous les peintures murales.

© Frédéric Adam / Inrap-2025

Une vague d'émigration méconnue

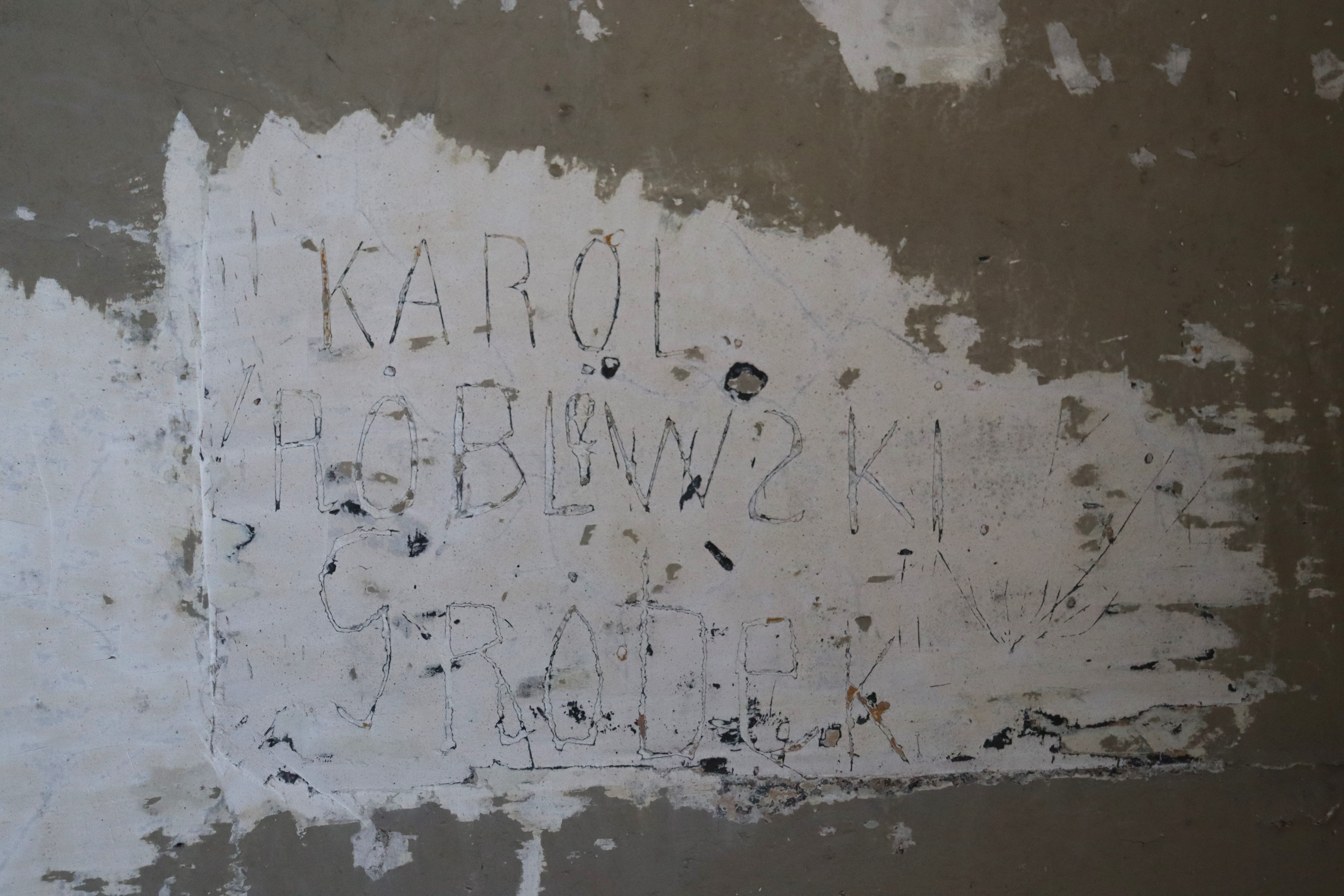

La prescription de fouille du Service régional de l’archéologie de Loraine était essentiellement basée sur la présence éventuelle et quasi certaine de témoignages laissés par des populations déportées lors de la Seconde Guerre mondiale (communistes, juifs, tziganes) par les régimes autoritaires de Vichy et du IIIe Reich allemand. Toutefois le travail réalisé par l’équipe d’archéologues de l’Inrap n’a pas permis de mettre en exergue ces populations, les traces de leur existence dans le bâtiment n°7 ayant très probablement été effacées lors de travaux d’aménagement ultérieurs à la première moitié du XXe siècle. La majorité des vestiges observés se rapportent en effet à la présence de milliers de migrants issus des pays d’Europe de l’Est, venu à Écrouves entre 1924 et 1928 pour travailler majoritairement dans les mines et l’industrie sidérurgique de Lorraine, afin de relancer une économie moribonde et reconstruire la France.

Exemple de patronyme et ville polonaise gravés sur un mur du bâtiment n°7 du camp d’Ecrouves.

© Frédéric Adam / Inrap-2025

À l’issue de l’opération, huit découpes de pans de murs ornés de graffitis vont être réalisées sous la direction de l’Inrap et du SRA de Lorraine, afin de conserver à titre patrimonial quelques exemplaires de ces vestiges fugaces. Nul doute que la découverte de cet important et nouveau corpus de patronymes contribuera à la connaissance de cette vague d’immigration méconnue de l’entre-deux guerres. Le rapport de fouille et l’étude des archives devraient pouvoir dans un second temps faire l’objet de mémoires de master et/ou de thèse de doctorat à l’Université de Lorraine.

Exemple de patronyme et ville polonaise jouxtant l’illustration de deux personnages enfantins.

© Frédéric Adam / Inrap-2025

Contrôle scientifique : Service régional de l’archéologie (Drac Grand-Est)

Recherche archéologique : Inrap

Responsable scientifique : Frédéric Adam, Inrap