Vous êtes ici

Archéologie de l’habitation de M. La Viele à Belle-Allée, Saint-François (Guadeloupe)

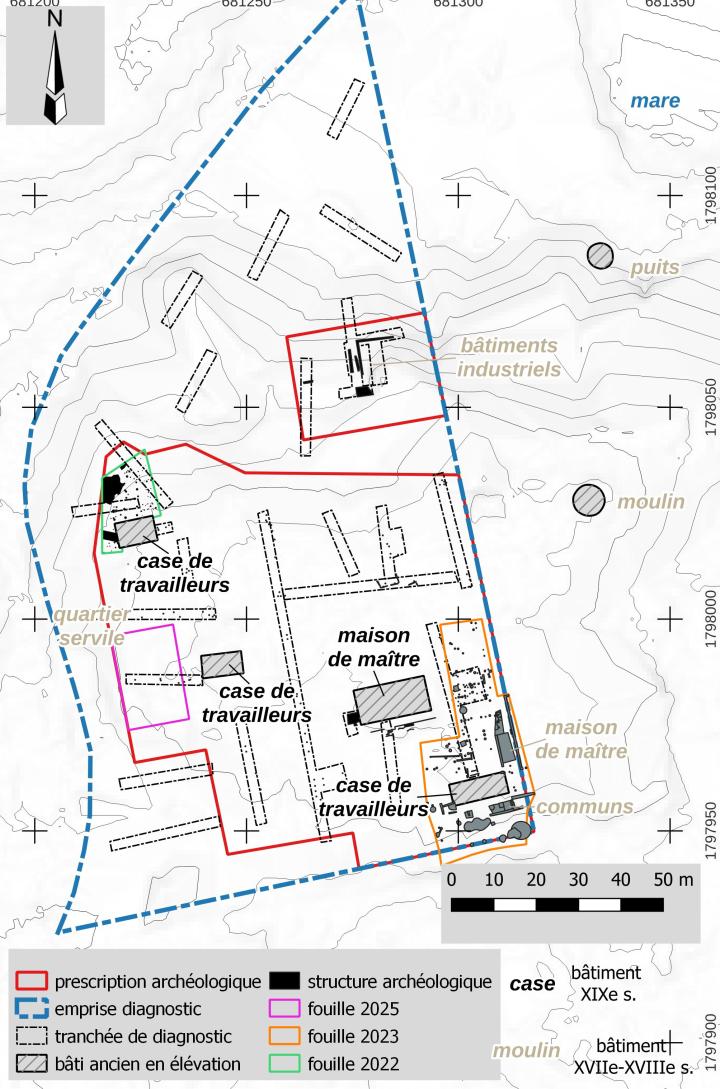

En amont du projet de construction d’une maison individuelle, l'Inrap fouille une surface de 900 m² à l'emplacement de l’ancienne habitation coloniale de M. La Viele, une occasion de collecter de nouvelles informations sur l’évolution de ce type d’habitation coloniale, avec sa maison de maître et son quartier servile, du début du XVIIIe au XXe siècle sur la Grande-Terre de Guadeloupe.

Si trois opérations ont déjà été menées (2022, 2023 & 2025), une dizaine d’autres devraient encore être réalisées au fur et à mesure des aménagements, permettant d’explorer la majeure partie de l’habitation dont le secteur industriel dédié à la production du sucre de canne : sucrerie, purgerie, étuve…

De l’ancienne habitation coloniale de M. La Viele à la sucrerie Belle-Allée

L’habitation de M. La Viele trouve ses origines entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle sous l’égide de la famille Desbonnes, l’une des plus anciennes familles françaises implantées en Guadeloupe. En 1750, leur fille épouse Pierre La Viele, chirurgien natif de Bayonne. Entre 1763 et 1768, la carte des Ingénieurs du Roi y représente des installations en matériaux périssables et maçonnées.

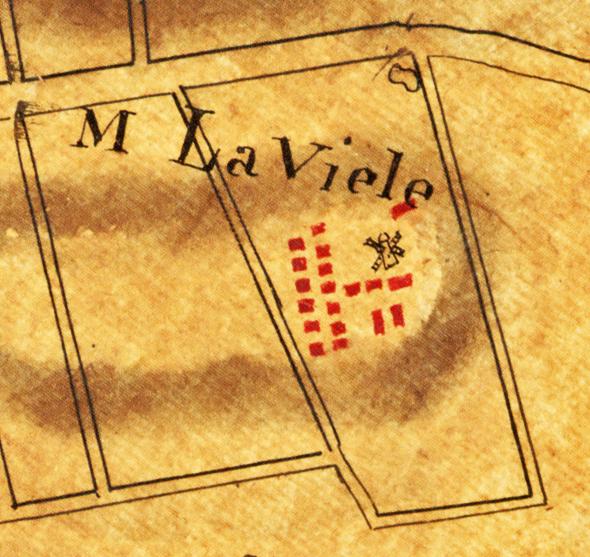

Extrait de la « carte générale de la Guadeloupe » levée par les ingénieurs-géographes du Roi entre 1763 et 1768, figurant l’habitation de M. La Viele.

© Service Historique de la Défense, Vincennes

On y distingue à l’ouest, 13 cases matérialisant le quartier servile de l’habitation, au centre, cinq bâtiments rectangulaires représentant la maison du maître, ses communs et les installations industrielles destinées à produire le sucre de canne. On observe à l’est un moulin à vent maçonné, puis un dernier bâtiment rectangulaire et une mare.

Vue aérienne du moulin à vent de l'habitation Belle-Allée rebâti en 1827.

© Géoscan 3D

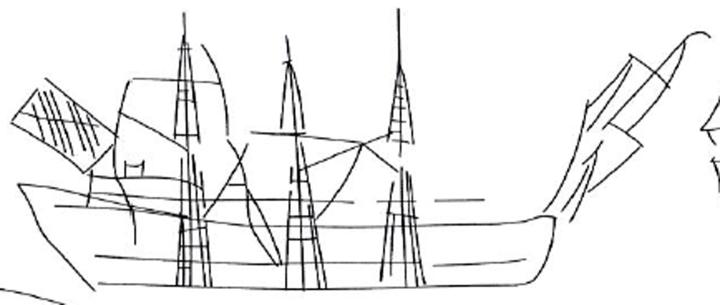

Abandonnée lors des troubles révolutionnaires, l’habitation est mise sous séquestre et confiée à un géreur, avant le retour des propriétaires en 1802, partis aux États-Unis. Au XIXe siècle, l’habitation est nommée Belle-Allée. En 1827, le moulin à vent, mal entretenu durant la Révolution, est rebâti et offre actuellement des graffitis représentant principalement de navires à voile.

Graffitto d’un navire à trois mâts réalisé dans l'enduit interne d'u moulin à vent de Belle-Allée.

© V. Carpentier, Inrap

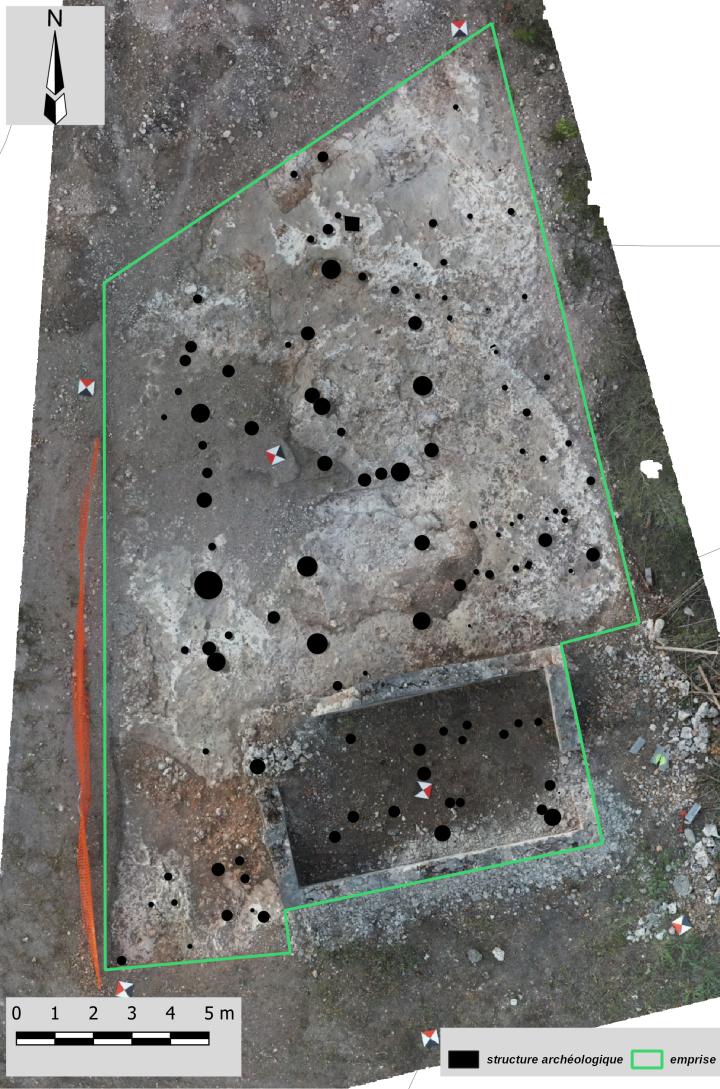

2022 : exploration de l’extrémité septentrionale du quartier servile

En 2022, la première fouille menée sur l’ancienne emplacement de l’habitation permet de mettre au jour environ 120 trous de poteaux et trous de piquets ainsi qu’un bâtiment maçonné quadrangulaire encore en élévation. Les structures fossoyées témoignent de l’implantation d’au moins trois cases rectangulaires bâties sur poteaux porteurs dont la surface respective n’excède pas 18 m² et destinés à l’hébergement de la population servile travaillant sur l’habitation à la fin du XVIIe, au XVIIIe et dans la première moitié du XIXe siècle. Les trous de piquet, de taille plus modeste, traduisent la présence d’aménagements périphériques aux cases comme par exemple de petites clôtures, enclos pour le bétail ou les carrées à vives des esclaves.

Plan général de l’habitation la Viele puis Belle-Allée.

© A. Coulaud, P. Combes, A. Léger, Inrap

Probablement après l’abolition de l’esclavage, en 1848, un bâtiment maçonné de plan rectangulaire est élevé en limite sud de l’emprise. Originellement doté de deux grandes baies (portes), ce bâtiment est interprété comme un logement de travailleurs. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, après l’abolition de l’esclavage et les crises sucrières successives, la vocation de l’habitation Belle-Allée n’est plus de produire du sucre mais de cultiver de la canne, qui est par la suite, apporter à l’usine centrale de Sainte-Marthe, sorte de coopérative centralisant le traitement des cannes de plusieurs habitations pour en produire le sucre et le rhum. Les anciens esclaves, nouveaux travailleurs libres ne sont de manière général, plus logés sur le domaine que lors des campagnes de récolte de la canne.

Plan des structures archéologiques sur fond orthophotographique de la fouille de 2022 sur l'extrémité nord du quartier servile.

© A. Coulaud, P. Combes, Inrap

2023 : découverte de la maison de maître et de ses communs

Au sud-est du domaine, la fouille de 2023 a révélé un bâtiment rectangulaire maçonné encore en élévation ainsi qu’une centaine de structures archéologiques, vestiges des différentes phases d’occupation attestées pour la fin du XVIIe, le XVIIIe et XIXe siècles : trous de poteaux, fosses, sablières, sols, pavages, murs… Au nord de ce bâtiment encore en élévation, des trous de poteaux subsistent, témoignant de la présence ancienne de plusieurs bâtiments rectangulaires sur poteaux porteurs en matériaux périssables. Dans la partie orientale, les vestiges de la première maison de maître ont été mis au jour sous la forme d’une construction à l’architecture mixte. Sur un plan rectangulaire, la maison intègre une varangue périphérique couverte, qui sera pavée dans un second temps, sur poteaux de bois de section carrée. Les analyses ont permis de révéler l’utilisation de deux espèces locales : le raisinier grandes feuilles et le bois d’Inde.

Vue générale de l'emprise de fouille.

© A. Coulaud, Inrap

Accolés à l’extrémité sud-ouest de la maison de maître, trois espaces maçonnés pavés partiellement détruits par le bâtiment postérieur encore en élévation, la fouille a permis de dégager les probables restes des communs : cuisine, cellier, case à eau… À proximité directe de ces espaces, une vaste fosse dépotoir a également été mise en évidence renfermant un riche mobilier archéologique témoignant du statut social des propriétaires de cette exploitation agricole à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle : verres à champagne en cristal, rafraichissoirs, vaisselles fines décorés, …

Détail de l’un des éléments de préhension à décor anthropomorphe provenant d’un rafraichissoir en verre mis au jour dans le dépotoir de la maison de maître, vers 1750.

© L. Serra, LA3M

Le bâtiment en élévation présente des similarités avec celui étudié en 2022. Initialement doté de deux grandes baies sur le mur gouttereau sud dont l’accès se fait via des escaliers, plusieurs phases ont pu être documentés. Certainement dévolu aussi au logement des travailleurs de l’habitation après l’abolition de l’esclavage, le bâtiment semble être transformer en poulailler et porcherie au tout début du XXe siècle avant son abandon.

2025 : exploration de la partie méridionale du quartier servile

La fouille menée en février 2025, permet de compléter l’exploration du quartier servile, à l’extrémité sud de celui-ci. Le décapage mécanique et le premier nettoyage de l’emprise a permis de mettre en avant de 120 à 150 trous de poteaux, trous de piquet et négatifs de sablières basses. Ces structures permettent de projeter la présence de 6 à 7 cases d’esclaves dont les dimensions apparaissent régulières : environ 2,30 m de largeur pour 7,90 m de longueur soit environ 7 pieds par 24 selon les mesures de l’Ancien Régime.

Un léger hiatus spatial est observable, vierge de structures archéologiques, sur l’extrémité est de l’emprise témoignant probablement de l’allée centrale mesurant environ 3 m de largeur autour de laquelle s’organise les deux rangées de cases, couramment appelée dans la culture populaire la « Rue Cases-nègres ».

Comme sur la fouille de 2022, le mobilier archéologique mis au jour est peu nombreux et, à contrario de la fouille de 2023 à proximité de la maison de maître, témoigne du statut social des occupants mais également de la faible sédimentation présente sur le substrat calcaire.

Recherches archéologiques : Inrap

Prescription et contrôle scientifique : DRAC Guadeloupe, Service régional de l’Archéologie

Responsable scientifique : Alexandre Coulaud, Inrap