Vous êtes ici

Enquête archéologique sur la peste justinienne

Dans le cadre d'un partenariat scientifique de l'Inrap avec l'université de Harvard et l'Institut Max Planck (Centre for the Archaeoscience of the Ancient Mediterranean, MHAAM), Isabelle Catteddu et Valérie Delattre, archéologues à l'Inrap, décrivent de quelle façon l'archéologie funéraire, croisée avec la génétique, peut contribuer à une meilleure connaissance de l'état sanitaire des populations alto-médiévales de France métropolitaine, notamment de la peste justinienne, dont les vagues successives, du VIe au VIIIe s., se sont étendues bien au-delà du bassin oriental méditerranéen.

L’Inrap travaille avec l’Université de Harvard et l’Institut Max Planck sur la peste justinienne dans le cadre d’un projet d’étude archéologique, génétique et sanitaire des populations alto-médiévales de France métropolitaine. Comment avez-vous mis en place ce programme ?

Valérie DELATTRE : Quand il a fallu organiser un projet autour de la peste justinienne qui était proposé par Isabelle Catteddu, nous avons jugé pertinent de mutualiser la recherche de sujets atteints potentiellement de la peste à l’Action de Recherche Collective (ARC) « Handicap », qui recense des sujets atteints de pathologies invalidantes et que je pilote depuis quelques années. Il suffisait d’ajouter une occurrence « peste » à toutes nos occurrences pathologiques, d’ajouter un pathogène aux pathologies invalidantes, pour utiliser le même outil, la même base de données, les mêmes référents en région. Ainsi, les agents de l’Inrap qui dépouillaient les rapports de fouilles pour documenter la base de données pouvaient faire le pas de côté et intégrer d’éventuels sujets éligibles au prélèvement à destination de la caractérisation de la peste.

Isabelle CATTEDDU : C’était aussi le moyen de poser un cadre pour appuyer le projet auquel m’avait associée Michael McCormick, professeur à l’Université de Harvard, spécialiste du premier Moyen Âge européen et avec lequel je collabore depuis 2006. En 2016, l’Initiative pour la Science du Passé Humain à Harvard (SoHP), en lien avec l’institut Max Planck pour l’Anthropologie Evolutionniste (MPI-EVA), de Johannes Krause, ont créé une nouvelle structure : le Max Planck-Harvard Research Center for the Archaeoscience of the Ancient Mediterranean (MHAAM). L’objectif était de mutualiser leurs moyens et de créer une plateforme interdisciplinaire de chercheurs multilingues, travaillant autour de la Méditerranée ancienne revue depuis une perspective contemporaine et les analyses ADN. Après un premier travail autour de l’ADN et les migrations, le MHAAM a lancé en 2016 un nouveau projet en vue de mieux connaître les pandémies du passé et consistant à étudier le phénomène microbien, dans sa dimension non seulement biologique, mais aussi humaine et historique. Ce programme de recherche vise à identifier à une échelle internationale les agents pathogènes de la fin de l’Antiquité au Moyen Âge et plus précisément Yersinia pestis responsable de la peste justinienne. Il est donc possible, au-delà des données inégales des sources écrites, de repérer l’ADN du bacille dans les ossements.

Produite par le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), en collaboration avec le National Institutes of Health (NIH), Rocky Mountain Laboratories (RML), cette image de microscopie électronique à balayage (MEB) révèle les détails ultrastructuraux de la bactérie Yersinia pestis, enchevêtrée dans une matrice fibrineuse.

© National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID); Rocky Mountain Laboratories; NIH.

Parce qu’il en reste des traces encore ?

Isabelle CATTEDDU : Dans les dents en particulier. C’est là que peut être conservé l’ADN de l’agent pathogène. Les sépultures issues de nécropoles bien contextualisées et datées sont donc importantes. Quelques auteurs, Procope de Césarée notamment, donnent une vision dramatique de la peste, entraînant dans certains endroits, une perte de 50 % de la population, comme lors de la peste noire. Nous pensions avoir identifié cette peste uniquement en Méditerranée et en Orient, au VIe siècle.

Justinien représenté sur une mosaïque de l’église San-Vitale à Ravenne.

© Michleb, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Mais les premières études du MHAAM ont permis d’identifier le bacille matériellement près de Bourges et dans le sud de la France, confirmant les écrits de Grégoire de Tours. En voici un extrait : « La peste survenant, il y eut dans tout le pays une telle mortalité sur le peuple qu’il est impossible de compter les multitudes qui périrent. Comme les cercueils et les planches manquaient, on en enterrait dix et plus dans une même fosse. On compta un dimanche, dans une basilique de Saint-Pierre, 300 corps morts. La mort était subite. Il naissait dans l’aine ou dans l’aisselle une plaie semblable à la morsure d’un serpent et ce venin agissait tellement sur les hommes qu’ils rendaient l’esprit le lendemain ou le troisième jour ». Procope de Césarée a également laissé un récit terrifiant de la peste à Constantinople où les gens mouraient par milliers. Cette peste s’appelle justinienne parce que l’empereur Justinien, installé à Constantinople, aurait eu la peste et aurait été sauvé.

Justinien représenté sur une mosaïque à Ravenne.

© Meister von San Vitale in Ravenna — The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), DIRECTMEDIA Publishing GmbH. Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6435925

Dans quelles zones géographiques cette peste justinienne est-elle aujourd’hui attestée par des recherches ADN ?

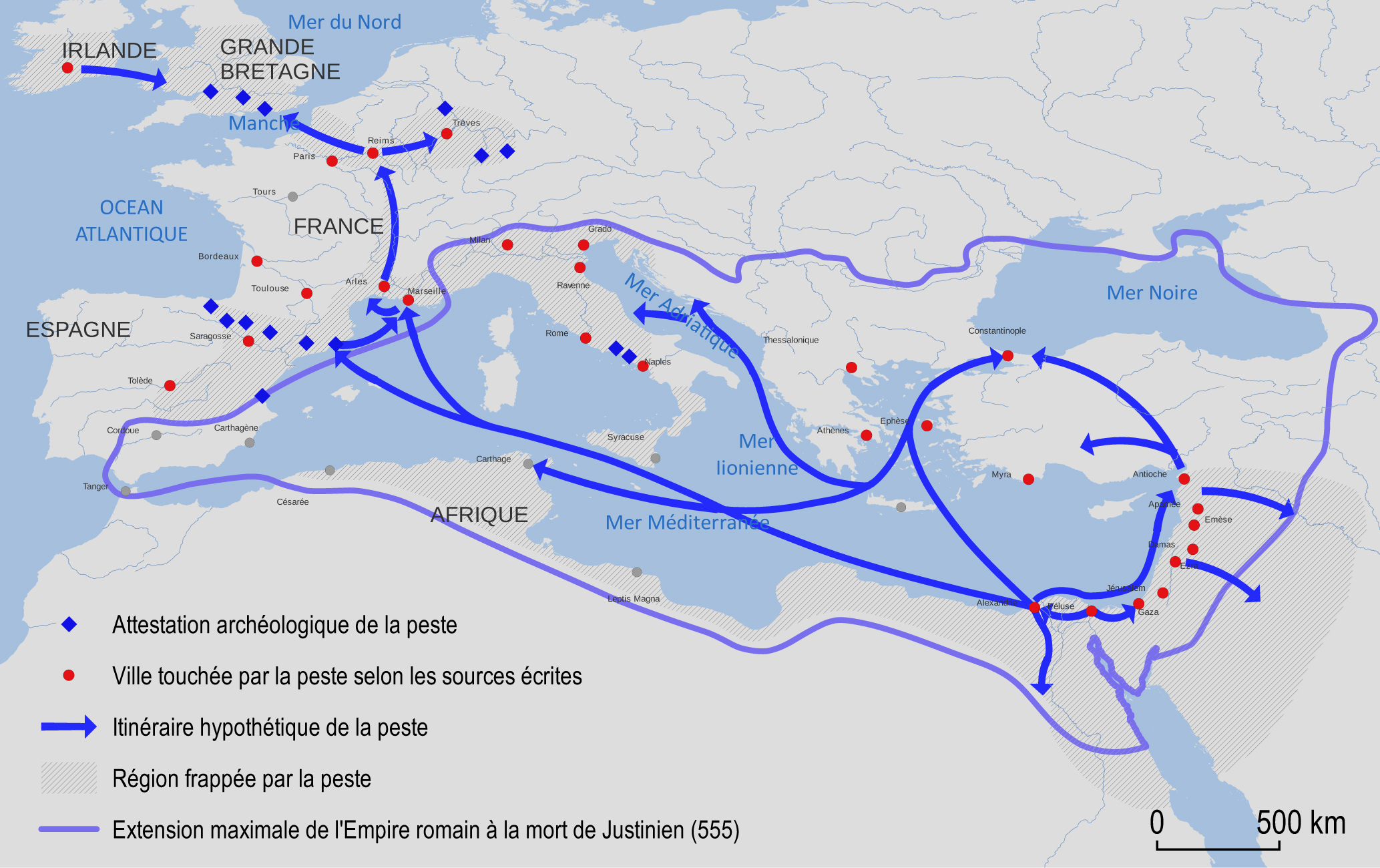

Isabelle CATTEDDU : Les chercheurs ont eu la surprise de la trouver en Bavière dans un site complètement isolé, dans l’est et le nord-est de l’Angleterre en dehors des régions colonisées par les Romains, en Espagne aussi (apportée par les Wisigoths ?). En France, elle est attestée dans des sépultures de Lunel-Viel (Hérault) et près de Bourge. Or nous avons à l’Inrap des données de dizaines de milliers de sépultures qui peuvent prétendre à ce genre d’analyse. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes associés à ce projet, sachant que cette peste démarre selon les sources écrites en 541 en Égypte et qu’elle va se développer en Europe et au-delà sous forme de plusieurs vagues, jusqu’en 750 environ, avec des pauses, des reprises, des variants.

Plan de diffusion de la pandémie de Justinien.

© Frédéric Barenghi, Inrap

Aujourd’hui, toute la phylogénie de cette peste peut être restituée. En France ou en Europe de l’Ouest, des historiens pesto-sceptiques considèrent que la peste a touché la Méditerranée de manière anecdotique. Cette question se rattache notamment au grand débat sur la « chute » de l’Empire romain et sur les grandes migrations. Nous nous inscrivons, nous, dans la lignée des travaux de Kyle Harper, partisan des multicausalités, climatiques, environnementales, économiques, politiques, et épidémiques. Ces travaux ont suscité des controverses, notamment en raison de l’insuffisance des données archéologiques. Or, nous disposons à l’Inrap de milliers de sépultures, contextualisées et de travaux aboutis sur les façons d’interpréter les rituels funéraires qui devraient contribuer à faire avancer ces recherches.

Vers quelles enquêtes conduit cette problématique ?

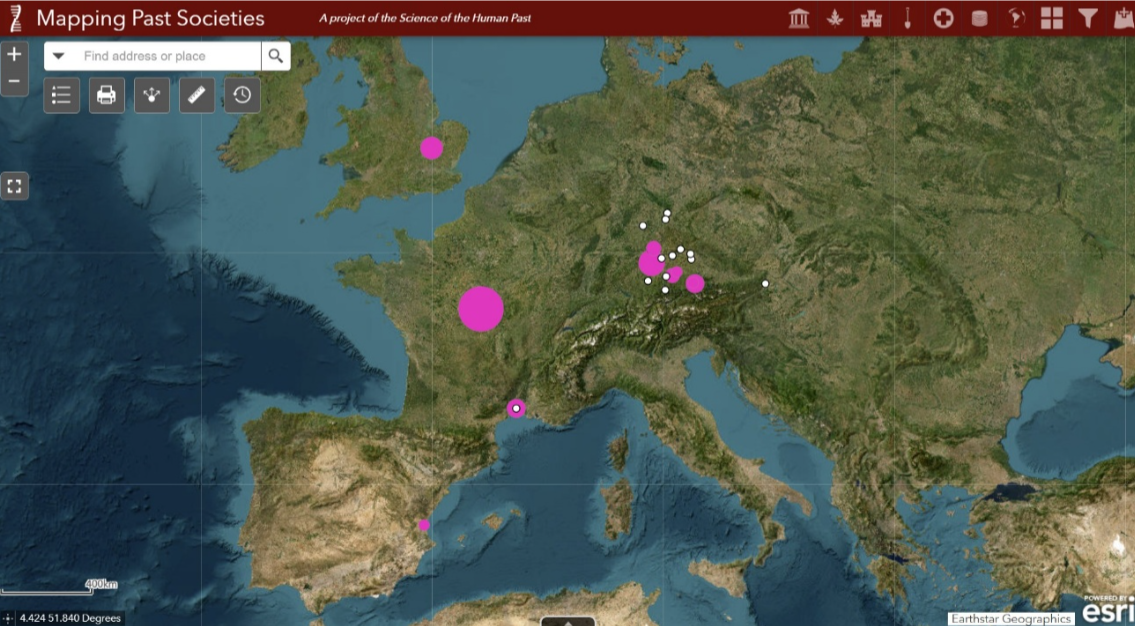

Isabelle CATTEDDU : Nous allons sélectionner nos échantillons, les localiser, les contextualiser. La SoHP a créé une cartographie en open access (Mapping Past Societies). Un inventaire et une traduction de tous les textes parlant de la peste viennent enrichir le dossier. Seront ainsi croisées les disciplines biologiques, historiques, épigraphiques, archéologiques… Nous voulons comprendre cette épidémie dans toutes ses dimensions socio-historiques, et notamment pouvoir évaluer son impact sur le peuplement, en croisant les données avec les particularités climatiques et environnementales de l’époque. Entre 530 et 750, se succèdent ce que l’on nomme des anomalies climatiques rapides. Au petit âge glaciaire de la fin de l’Antiquité succède une crise hydrologique puis un début de réchauffement.

Mapping Past Societies (Mapping Past Societies), localisation des cas de peste publiés à ce jour par le MHAAM.

© Initiative for the Science of the Human Past at Harvard.

Comme nous avons la chance, nous archéologues, d’accéder aux habitats, aux pratiques agricoles, aux sépultures, nous avons ici l’opportunité de nous interroger sur l’impact de cette épidémie et du climat sur le peuplement de notre territoire, sur son économie. Un autre axe intéressant concerne certaines routes de communication dont on dit qu’elles ont cessé de fonctionner après l’Antiquité. Or cette même période est caractérisée par d’importants mouvements de population et par le commerce de certains produits spécifiques. Les grenats retrouvés dans les tombes comme à Saint-Dizier par exemple viennent d’Inde. Le bacille de la peste a-t-il suivi ces itinéraires commerciaux ou de migrations ? Il nous faut documenter et développer une large réflexion historique.

Fig. 1 – Fibules discoïdes à décor cloisonné de grenats provenant de la sépulture 12 de Saint-Dizier « La Tuilerie » (Haute-Marne).

© C. Philippot – Collection du musée de Saint-Dizier

Existe-t-il beaucoup de traces écrites ? Lesquelles considérez-vous ?

Isabelle CATTEDDU : Les historiens font constamment une relecture critique de leurs sources, notamment grâce à de nouveaux outils numériques. Ils s’interrogent sur le nombre très limité de chroniqueurs, comme Grégoire de Tours, Procope de Césarée, Cyprien de Carthage (…) qui parlent de la peste comme d’un événement énorme, tandis que d’autres – la majorité – n’en parlent pas. Les textes sont écrits par les élites. Et ils documentent peu le monde rural où vit pourtant plus de 90% de la population au premier Moyen Âge. Les témoignages sont souvent indirects : comptes, mais aussi mentions de famines, invasions d’insectes, de sauterelles, événement climatique extrême ayant un impact sur les ressources. Concernant la peste, elle était surtout considérée comme un fléau de Dieu. Les chercheurs du MHAAM regroupent tous les indices et réalisent les analyses ADN et les datations radiométriques, tandis que nous apportons, à l’Inrap, ce « golden document » qu’est l’ossement, mais également notre expérience et notre connaissance approfondie de cette période tant du point de vue funéraire, que du peuplement, de la culture matérielle ou encore des disciplines paléoenvironnementales.

Crânes et mandibules de rat noir (Rattus rattus) Pontoise, Rue de l'Ordre, Structure 2, US 1152, XIIe s. La peste, due au bacille Yersinia pestis, affecte nombre de rongeurs dont le rat noir, espèce frileuse qui doit vivre en strict commensal de l';homme là ou les températures moyennes annuelles sont inférieures à 11° C. Du fait de cette proximité imposée, le rat noir constituerait le principal réservoir pathogène à l'origine de la contamination humaine.

© G. Jouanin, CRAVO, UMR7209 AASPE

Selon quels critères prélevez-vous vos échantillons ?

Valérie DELATTRE : C’est une recherche qui est coûteuse en temps et en argent et nous ne pouvons pas envoyer dix mille échantillons. Ce serait par ailleurs contraire à notre ligne éthique et à celle de nos partenaires. Notre mission est donc d’identifier des sujets éligibles au prélèvement en maximalisant nos chances. Les grandes vagues épidémiques que l’on connaît, que ce soit la peste du XIVe ou la peste de Marseille, sont des phénomènes urbains, avec des sépultures de catastrophe, des dizaines de corps ramassés le matin qu’on enterre conjointement en s’affranchissant des préconisations religieuses, avec des lits de chaux pour séparer les cadavres et accélérer les décompositions. Ce phénomène urbain funéraire est clairement identifié pour le XIVe ou le XVIIIe siècle, mais pour le haut Moyen Âge, on n’a aucune idée de la façon dont les malades étaient considérés par leurs proches, sachant que c’est une peste fulgurante qui faisait mourir en quelques jours. Il n’y a pas le temps d’un traitement ou d’une mise à l’écart du malade. Nous sommes au VIe-VIIe siècle, alors qu'une très grande majorité de population vit dans les campagnes, dans un cadre familial et pas encore paroissial. Il existe néanmoins des façons d’inhumer dans ce contexte pré-paroissial, une norme en termes de gestes funéraires. Nous avons essayé de nous mettre dans l’optique de groupes qui enterraient, en respectant ou en s’affranchissant des rituels, des gens qui étaient mort d’une façon subite et assez terrifiante, sans comprendre les mécanismes de la contagion, même si les textes, qui parlent de « mauvais air » et de « miasmes », témoignent d’une certaine compréhension de la contagion.

Sépulture atypique, Saleux, Ile-de-France.

© I. Catteddu, Inrap, 1993

Nous avons donc cherché tout ce qui pouvait être atypique dans cette séquence chronologique : des sujets, enterrés de façon multiple, le long des chemins, dans des fours, des structures domestiques désaffectées, dans des tranchées de fondations ou de récupération de villas gallo-romaines. Nous avons considéré également l’agencement du défunt, enterrés sur le ventre, sur le côté, etc. Nous avons également sélectionné des individus enterrés de manière traditionnelle, attendue pour leur région et époque. Après tout, il est tout à fait possible que les malades aient été traités comme tout le monde. Notre regard d’archéologue doit rester ouvert et s’affranchir au maximum de nos perceptions modernes.

Quels types de prélèvement effectuez-vous ?

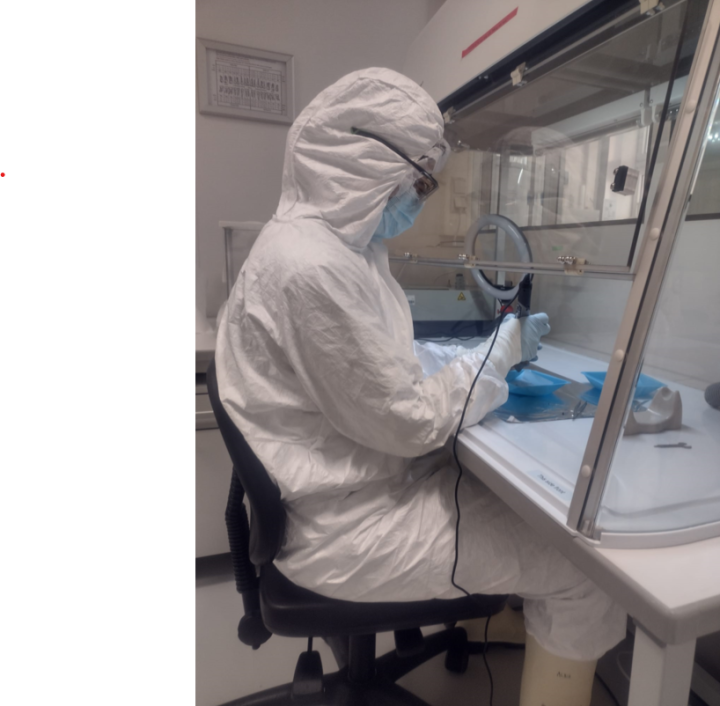

Isabelle CATTEDDU : Après une première opération de sélection et de prélèvement, en décembre 2022, nous avons réussi à envoyer au MHAAM presque 300 échantillons issus de plusieurs régions en France, sachant qu’une centaine d’autres agents pathogènes dont la malarias et la syphilis seront recherchés. Les dents sont donc privilégiées, mais aussi lorsque cela est possible, le pétreux, l’os qui forme l’oreille à l’intérieur du crâne et qui est capital dans la recherche paléo et archéogénétique, parce que c’est un petit os très dense, qui conserve très bien l’ADN humain. L’institut Max Planck a développé une technique de prélèvement infinitésimale à l’aide de microforeuses qui est très peu invasive et très respectueuse des ossements du défunt. La post-doctorante en charge du projet à Harvard, Solenn Troadec, formée au Max Planck se rend dans les dépôts ou dans les centres de recherche, faire les prélèvements sans avoir à détacher le pétreux du crâne ou l’envoyer au laboratoire. C’est un tournant comme l’a été le carbone 14. L’ADN ne va pas tout résoudre, mais il va nous aider dans beaucoup de nos questionnements et l’on n’a plus à détruire les ossements. À terme, en fonction d’une positivité d’un échantillon, il y a la possibilité de faire encore d’autres types d’analyses, isotopiques notamment. Grâce à l’isotope du strontium par exemple, on peut savoir d’où vient un sujet, s’il a migré. Qui est le plus touché ?

Prélèvement par Solenn Troadec en salle blanche à l'institut Max Planck pour l’Anthropologie Evolutionniste.

© S. Troadec, SoHP, MHAAM, 2022

Avez-vous déjà collecté des échantillons positifs ?

Valérie DELATTRE : Quand on lit Grégoire de Tours, on a l’impression qu’il décrit les fosses de catastrophe de la peste du XIVe, mais nous n’en voyons pas au VIe-VIIe siècle. À Lunel-Viel, dans l’est du département de l’Hérault, quelques individus inhumés dans des tranchées de fondations et de récupération de villas gallo-romaines sont éligibles à l’échantillonnage, de même qu’à Sens et à Saint-Doulchard, même si la bibliographie est difficile d’accès. À Saint-Denis, qui présente un contexte urbain très dense pour cette époque-là, il n’y a aucune fosse multiple, même pas de double. Les rares sépultures connues correspondant à ces descriptions font bien sûr partie de notre sélection. Nous avons immédiatement fait et envoyé les prélèvements et si les échantillons sont positifs, ils permettront de confirmer les informations des sources historiques. Nous sommes encore en attente de ces résultats, mais nous avons désormais un prisme qui va nous permettre de lire la peste dans le funéraire. Celle-ci a heurté suffisamment ses contemporains pour que l’on s’attende à constater une surmortalité et les mêmes symptômes. Il est difficile d’imaginer ne pas trouver d’échantillons positifs, vu la multitude de fouilles et de contextes funéraires collectifs ou isolés dont on dispose pour ces périodes-là.

Sépulture multiple, Pont-sur-Seine (Grand Est).

© M.-C. Truc, Inrap, 2007

Et que faites-vous quand les résultats sont négatifs ?

Valérie DELATTRE : Le vide parle. À l’heure actuelle, les cartes ne pointent que sur des échantillons positifs, mais il est extrêmement important d’indiquer également où l’on a des résultats négatifs, de montrer les vides. Est-ce que c’est parce que la peste n’est pas passée ou est-ce que cela s’explique par le fait que l’on n’est pas allé encore y faire de fouilles ou que le sol est complètement érodé ? C’est là où notre savoir-faire archéologique devient indispensable, dans la lecture des vides, des sites, des structures, des pratiques funéraires. Nous n’avons pas seulement des échantillons et des ossements. L’archéologie préventive est aussi riche d’avancées méthodologiques et de réflexions qui viennent enrichir et nuancer ce programme collectif de recherche. La préservation de l’AND pathogène est également à prendre en compte. Il faut bien faire la différence entre un résultats négatif, pas de peste, et un résultat négatif à cause d’une absence d’ADN pathogène, l’archéogénétique est soumise aux mêmes règles, aux mêmes vides, que sa discipline mère l’archéologie.

Sur quelles équipes de chercheurs vous appuyez-vous au sein de l’Inrap ?

Valérie DELATTRE : Nous sommes 25 archéologues en France, tous de l’Inrap, à travailler au sein de cette ARC, surtout des anthropologues et des archéologues du funéraire, des spécialistes de la mort et des morts de cette époque-là. Il y a 20 ans, ce projet aurait été impossible. C’est une capitalisation des acquis de plus de 20 ans de recherches à l’Inrap, une capitalisation de données et une capitalisation d’humains, de compétences en région, de très jeunes collègues aux archéologues expérimentés avec leurs réseaux, leur mémoire et leurs nombreux rapports de fouilles, des petites mains dans les dépôts qui se disent « tiens, je vais examiner cette nécropole » et se plongent dans le catalogue. Il n’y a aucun pays au monde qui dispose d’un tel échantillonnage. Il n’y a aucun autre opérateur qui peut le faire. Et tout cela fonctionne grâce aux forces vives, l’enthousiasme et la curiosité des chercheurs.

Saint Sébastien présenté comme intercesseur lors de la peste de Justinien (VIe-VIIIe s.), par Josse Lieferinxe (Walters Art Museum), 1497.

© Par Josse Lieferinxe — Walters Art Museum : Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18782873

Voir aussi :

- L’Inrap travaille avec l’Université de Harvard et l’Institut Max Planck sur la peste justinienne dans le cadre d’un projet d’étude archéologique, génétique et sanitaire des populations alto-médiévales de France métropolitaine. Comment avez-vous mis en place ce programme ?

- Parce qu’il en reste des traces encore ?

- Dans quelles zones géographiques cette peste justinienne est-elle aujourd’hui attestée par des recherches ADN ?

- Vers quelles enquêtes conduit cette problématique ?

- Existe-t-il beaucoup de traces écrites ? Lesquelles considérez-vous ?

- Selon quels critères prélevez-vous vos échantillons ?

- Quels types de prélèvement effectuez-vous ?

- Avez-vous déjà collecté des échantillons positifs ?

- Et que faites-vous quand les résultats sont négatifs ?

- Sur quelles équipes de chercheurs vous appuyez-vous au sein de l’Inrap ?

- Voir aussi :