Vous êtes ici

AUTOMATA : expérimentation de numérisation enrichie automatisée de vestiges archéologiques lithiques et céramiques

12 organisations de 7 pays différents se donnent quatre ans pour réaliser un prototype de robotique permettant de numériser des vestiges lithiques et céramiques en 3D, d’en obtenir des données archéométriques et de les analyser avec l’aide de l’intelligence artificielle. Archéologues à l'Inrap, Amala Marx, Sylvie Eusèbe et Théophane Nicolas décrivent ce projet européen ainsi que le rôle et les attentes de l'institut.

L’Inrap participe à AUTOMATA, un projet financé par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon Europe. Quel est l’objectif de ce projet ?

Amala MARX : Le projet AUTOMATA ou « AUTOMated enriched digitisation of Archaeological liThics and cerAmics » a pour objectif de créer un prototype permettant d’améliorer le processus de numérisation des vestiges archéologiques lithiques et céramiques. L’idée est de créer un système robotisé qui permettrait à la fois de numériser les vestiges en 3D, d’en obtenir des données archéométriques et de les analyser avec l’aide de l’intelligence artificielle. Il s’agirait d’un système que l’on pourrait déplacer facilement, qui serait utilisable dans des contextes variés, et peu cher, rapide et efficace. Le projet a quatre ans pour élaborer ce prototype que l’Inrap va pouvoir tester dans son contexte, qui est celui de l’archéologie préventive. Le projet est coordonné par Gabriele Gattiglia de l’Université de Pise en Italie. Il implique 12 organisations de 7 pays différents, avec des experts en intelligence artificielle, en robotique et des archéologues, afin d’allier les compétences et les connaissances. Au sein de l’Inrap, je coordonne le projet avec l’aide d’Ariane Menu qui est en charge du développement du projet et Kai Salas Rossenbach, directeur adjoint aux affaires internationales. Sylvie Eusèbe et Théophane Nicolas sont nos experts et référents scientifiques pour ce projet ; Emmanuelle Bryas vient renforcer notre équipe sur l’aspect de la gestion et la conservation des données

Remontage de silex taillés du Mésolithique. Centre archéologique de Pantin, Seine-Saint-Denis, Île-de-France.

© Myr Muratet, Inrap

Théophane NICOLAS : Le système automatisé doit permettre d’acquérir, dans les trois dimensions, la surface des objets. Cette représentation 3D pourra être enrichie par des données analytiques, comme des mesures archéométriques d’analyse élémentaire des matériaux ou de l’imagerie hyperspectrale, … Tous ces outils embarqués sont non invasifs, non destructifs : ils permettent d’obtenir des informations élémentaires, du point de vue de l’analyse des matériaux. L’intérêt d’un tel système réside dans sa capacité à fonctionner de manière automatisée, à traiter un grand nombre d’objets de façon autonome, tout en étant évolutif quant aux outils qu’il peut intégrer . Autrement dit, au-delà de sa dimension robotisée et automatisée, ce système intégrerait également des technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, afin d’optimiser les acquisitions 3D et archéométriques, de les articuler entre elles, et ainsi de produire une représentation 3D enrichie des artefacts archéologiques..

Industrie lithique en silex sur supports laminaire et lamellaire du Chasséen (IVe millénaire avant notre ère) provenant du site de Cournon d'Auvergne (Puy-de-Dôme), 2011.

© Loïc de Cargouët, Inrap

Pour les archéologues, quels types de questions et d’enjeux sont liés la conception d’un tel outil ?

Sylvie EUSÈBE : Sur le plan scientifique, l’intérêt de ce système est de cerner l’apport d’une grande quantité de données sur un corpus d’objets homogènes, ce qui était difficilement possible jusqu’à présent. Cela soulève de nombreuses questions. Va-t-on pouvoir classer ces objets, les identifier, les comparer à des bases de données ou à des typologies déjà existantes, compléter ou créer de nouvelles typologies ? Pourra-t-on reconstituer des objets, pour aider au recollage réel ou virtuel ? Quelle aide cela peut-il offrir aux archéologues, quelles nouvelles perspectives de résultats peuvent s’offrir à leurs études ? D’un point de vue des « résultats visuels » qui pourront être produits par ce type de robot, comment prendre en compte les règles de représentation particulièrement normées de la céramique et des objets lithiques, et accompagner leur évolution tout en garantissant une certaine continuité avec les représentations passées (le pouvoir comparatif des images devant en effet être conservé) ?

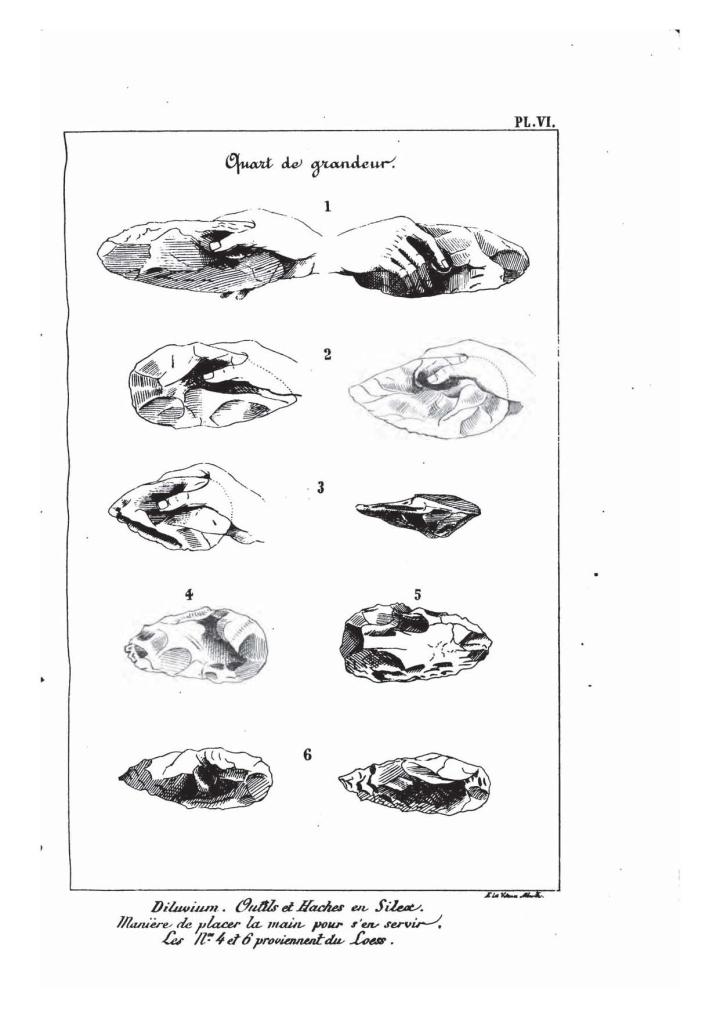

Dans un de ses derniers ouvrages, Boucher de Perthes s’intéresse au mode d’emmanchement et de maniement des outils en silex. La légende originale de cette planche dit : « Diluvium. Outil et hache en silex. Manière de placer la main pour s’en servir. » In Des outils de pierre, Jacques Boucher de Perthes, 1865.

Sur le plan technique, il s’agit de construire un robot qui va soit déplacer les objets, soit déplacer les différents outils, et notamment ceux pour la captation 3D.

.Pour ce qui concerne l’Institut, d’un point de vue d’une utilisation et d’une mutualisation éventuelle d’un tel outil, la question va être d’abord de savoir comment gérer la grande quantité de données numériques que cet outil va produire dans de nombreux formats. Comment range-ton les fichiers produits, comment les indexe-t-on ? Comment gérer également une telle plateforme robotique dans notre milieu professionnel ? Quel est le planning de son utilisation ? Nécessite-t-elle des opérateurs dédiés ? Quels moyens de fonctionnement pérennes prévoir ? Si l’outil peut se déplacer, dans un centre ou dans un autre, il y a donc du transport, du montage et du démontage. Comment envisager tous ces aspects ?

Quel est exactement le rôle de l’Inrap dans ce projet ?

Amala Marx : Nous participons à différentes étapes du projet comme le recueil de besoins, l’état de l’art et les spécifications du futur prototype en apportant le point de vue des archéologues et en soulignant l’importance des questions de recherche qui vont mener à la numérisation. Nous sommes plus particulièrement en charge d’un groupe de travail dédié aux tests du prototype . Nous assurerons la coordination de ces tests dans trois contextes différents : un contexte muséal, au musée de Zagreb et au musée de Barcelone, un contexte de laboratoire universitaire à l’Université de Pise, à l’Université de Jérusalem, et probablement à l’Université de Barcelone, et le contexte préventif que nous représenterons à l’Inrap. Nous nous nous chargerons, sous un angle très pratique, des tests qui seront effectués dans un ou des centres archéologiques de l’Institut.

Prélèvements et mobilier archéologique en cours d'étude, centre Inrap de Valence (Drôme), 2013.

© Myr Muratet, Inrap

Les objectifs de collecte de données sont ambitieux, mais ne vont-il pas exiger des choix drastiques ?

Amala MARX : Les perspectives de collecte de données sont fabuleuses, mais nous confrontent à de multiples problématiques techniques et pratiques, de taille d’objet, de poids. Forcément, il y a des limites. L’objectif est de créer quelque chose de très concret, d’automatisé et surtout d’en tirer des éléments utiles pour nos collègues sur le terrain.

Sylvie Eusèbe : Si l’analyse de grandes quantités de données ouvre sans conteste de nouvelles perspectives scientifiques à moyen terme, il y a aussi des effets immédiats en terme de gestion de ces données, souvent lourdes numériquement parlant. La réalisation d’un tel outil devrait également s’accompagner d’une réflexion sur l’efficience des données produites, et sur le choix de celles à conserver après études. Il apparait souvent plus motivant de surmonter les difficultés techniques que de tirer des conclusions sur les objectifs ou sur les résultats scientifiques. Nous sommes toujours très absorbés par la technique, et il est beaucoup plus facile de quantifier son apport à la réalisation d’un objet que de quantifier son apport à un processus de recherche qui se déroule sur le long terme. Le progrès technique et le progrès scientifique n’appartennant pas à la même temporalité, il convient souvent de dépasser les contraintes engendrées par la technique, ici (et entre autres) la grande quantité de données à gérer, c’est à dire cela même qui permet de fonder de grands espoirs épistémologiques.

Encoches, croix, simples traits ou lettres gravés sur les récipients indiquant soit leur propriétaire soit l’endroit où ils doivent être rangés, dépotoir du XVIIIe siècle du couvent des Clarisses, Montbrison.

© Alban Horry, Inrap

En quoi cet outil pourrait-il faciliter le travail des archéologues ?

Théophane NICOLAS : Il s’agit de doter l’archéologue d’un nouvel instrument venant enrichir une boîte à outils déjà bien fournie. Nous devons obtenir quelque chose de portable, au sens de transportable, qui n’est pas trop volumineux et sur lequel on implante des outils de mesure combinés, pour faire des analyses scientifiques. L’outil est destiné à l’étude en laboratoire, mais il pourrait être tout aussi bien embarqué dans un conteneur qui va au plus proche d’un site, mais en prenant des précautions contre la poussière et autres aléas, sans aller directement sur le terrain, au moins dans un premier temps. Cela relève en partie de la science-fiction, mais nous nous projetons vraiment dans un avenir qui, au regard de la rapidité actuelle des avancées technologiques, devient de plus en plus envisageable. Ce projet s’inscrit dans une démarche interdisciplinaire, réunissant archéologues, roboticiens et ingénieurs qui doivent collaborer en utilisant un langage commun afin de concevoir cet outil innovant destiné à la recherche archéologique. Cet outil sera un prototype dans 4 ans et il sera probablement utilisé par les archéologues dans un temps relativement court. Il constitue un levier en automatisant les processus de numérisation et d’analyse, tout en produisant une documentation 3D enrichie, standardisée et interopérable ; il devrait permettre une analyse plus fine et l’émergence de nouvelles problématiques de recherche.

Céramiques du XVIe s. exhumées au couvent des Jacobins à Rennes (Îlle-et-Vilaine), 2012. Ces tessons témoignent de la vie quotidienne du couvent avant sa restructuration au XVIIe s.

© Hervé Paitier, Inrap

Existera-t-il des passerelles entre cet outil robotique et les activités de valorisation des recherches archéologiques pour le grand public ?

Théophane NICOLAS : Comme pour tous les outils qui traitent de l’image ou des données 3D, les retombées, en termes de valorisation, sont directes. On imagine bien que si l’on arrive à numériser, à enrichir, augmenter un grand nombre d’artefacts archéologiques à des fins de recherche, ces données existeront aussi sous forme de galeries muséales numériques, ou même directement en contexte muséal sur des tablettes et autres interfaces. AUTOMATA est d’ailleurs une réponse à un appel à projet européen, qui, de manière beaucoup plus large, se rapporte au projet de cloud européen du patrimoine (ECHOES - A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage). Bien que la valorisation ne soit pas l’objectif principal du projet, elle en constitue néanmoins un enjeu important, nécessitant de rendre la donnée scientifique tangible, manipulable, visualisable et accessible.

Ensemble de tessons essentiellement en céramique illustrant le vaisselier gallo-romain découvert sur le site de Bédée-Pleumeleuc (Bretagne), 2016.

© Anaële Roupsard, Inrap

De votre point de vue, qu’apporte à l’Inrap sa participation à ce type de projets collaboratifs européens comme l’est AUTOMATA?

Amala MARX : Ce type de projet européen nous permet à la fois de nous intégrer à la communauté archéologique européenne, et d’y promouvoir la qualité scientifique et méthodologique de l’Inrap et d’en tirer, dans notre contexte préventif qui a ses spécificités, des éléments qui vont nous aider à progresser. Par exemple le projet Ariadne, puis Ariadne+, qui avait pour objectif de créer une plateforme de signalement des données archéologiques en Europe et au-delà, nous a permis de faire aboutir l’Inrap à la création d’Archipel, notre nouvelle plateforme numérique dédiée à nos données archéologiques. Nous espérons qu’il en sera de même avec AUTOMATA. Nous ne faisons pas un outil pour faire un outil, mais pour répondre à des questions de recherche. Si cela peut faciliter le quotidien de nos collègues et rendre plus rapides certaines tâches, tant mieux, mais c’est un projet de recherche et développement, c’est-à-dire que nous ne sommes pas du tout dans la phase de développement de cet outil. Nous allons travailler pendant quatre ans autour de la création d’un prototype avec des roboticiens et des spécialistes en Intelligence artificielle de divers pays d’Europe ; la phase de test sera essentielle car elle nous permettra d’affiner nos besoins en la matière et d’en évaluer les perspectives scientifiques et techniques.. Le financement européen, qui couvre intégralement les dépenses du projet, jour homme compris, nous permet de prendre le temps de faire des recherches, d’apporter notre expertise, de nous ouvrir à d’autres spécialistes, d’avoir une discussion sur le long terme sur nos besoins. Nous en connaissons certains mais AUTOMATA nous pousse à réfléchir plus loin. Nous disposons rarement de ce temps et de ces conditions de recherche.

Le lot de céramiques de Montbrison du début du XVIIe siècle en cours d’étude. Il révèle toute la diversité des vaisselles du quotidien.

© Alban Horry, Inrap

Retransmission en direct sur la chaîne YouTube Automata

Pour plus d’informations, lire l'agenda

Financé par UK Research and Innovation (UKRI) dans le cadre de la garantie de financement Horizon Europe du gouvernement britannique n° 10110150 & n° 10139794.

- L’Inrap participe à AUTOMATA, un projet financé par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon Europe. Quel est l’objectif de ce projet ?

- Pour les archéologues, quels types de questions et d’enjeux sont liés la conception d’un tel outil ?

- Quel est exactement le rôle de l’Inrap dans ce projet ?

- Les objectifs de collecte de données sont ambitieux, mais ne vont-il pas exiger des choix drastiques ?

- En quoi cet outil pourrait-il faciliter le travail des archéologues ?

- Existera-t-il des passerelles entre cet outil robotique et les activités de valorisation des recherches archéologiques pour le grand public ?

- De votre point de vue, qu’apporte à l’Inrap sa participation à ce type de projets collaboratifs européens comme l’est AUTOMATA?

ariane.menu [at] inrap.fr