Vous êtes ici

L’âge du Bronze en Bretagne : sur les traces de la métallurgie

Si les découvertes d'objets en alliage cuivreux ne manquent pas en Bretagne, paradoxalement, les milieux et les contextes de ces découvertes ont été longtemps mal connus. Les fouilles récentes, notamment préventives, ont ouvert de nouvelles perspectives, à la fois par l'échelle des sites étudiés et par la détection, par spectrométrie ou fluorescence, d'indices discrets d'activités métallurgiques, y compris sur des sites d'habitat, du Campaniforme au Bronze final.

Depuis le XIXe siècle, les découvertes d’objets en alliage cuivreux ont été particulièrement nombreuses en Bretagne : en contexte funéraire au Bronze ancien ou en milieux terrestres et en milieux humides (cours d’eau, marais…) au Bronze moyen et final. Qu’ils soient découverts isolés ou regroupés sous la forme de dépôts, ces mobiliers métalliques ont joué un rôle important dans les recherches sur l’âge du Bronze. Ils ont notamment été utiles dans l’établissement des premières chronologies. Certains ensembles comme ceux de Tréboul ou encore de Rosnoën sont devenus éponymes, aussi bien à l’échelle de l’ouest de la France qu’à l’échelle européenne.

Paradoxalement et jusqu’à une période récente, les contextes archéologiques c’est-à-dire les milieux dans lesquels étaient retrouvés ces mobiliers et dépôts métalliques, étaient très peu connus à l’exception des structures funéraires du Bronze ancien. De même, les indices pouvant témoigner de lieux d’activité et de production métallurgique se limitaient à des trouvailles isolées : des moules en pierre ou en terre ou de rares résidus de minerai. La présence d’objets métalliques ou de traces en lien avec la métallurgie était par exemple inconnue en contexte d’habitat.

De nouveaux indices de productions et d’activités métallurgiques

Depuis quelques années, diverses découvertes effectuées à l’occasion de diagnostics ou de fouilles préventives mais aussi d’opérations programmées ont permis de mieux documenter l’environnement de dépôts. Les fouilles préventives, bénéficiant généralement de larges fenêtres de décapage et d’observation, livrent de plus en plus fréquemment le témoignage d’activités métallurgiques.

Saint-Avé « Kerozer » (Morbihan). Couvercles de vases-fours et marteau de métallurgiste en dolérite. Ces objets proviennent d’une fosse datée du Bronze ancien.

© S. Blanchet, Inrap.

Ces témoignages se matérialisent le plus souvent par des éléments plus ou moins discrets comme des fragments de moules ou de creusets en terre cuite, des résidus cuivreux ou encore des marteaux de métallurgiste en pierre. Les techniques modernes comme la spectrométrie par fluorescence X (XRF) permettent aussi de repérer – sur des objets en pierre, en terre cuite voire sur de la céramique – d’infimes particules de cuivre et/ou d’étain imperceptibles à l’œil nu.

Concarneau « Keraorec » (Finistère). Outil de percussion sur galet de grès présentant ponctuellement des surfaces polies et lustrées vertes correspondant à des résidus de cuivre. Il provient d’un habitat campaniforme.

Étude et cliché : © V. Brisotto et E. Collado, Inrap.

Atelier de bronzier au sein d’un habitat

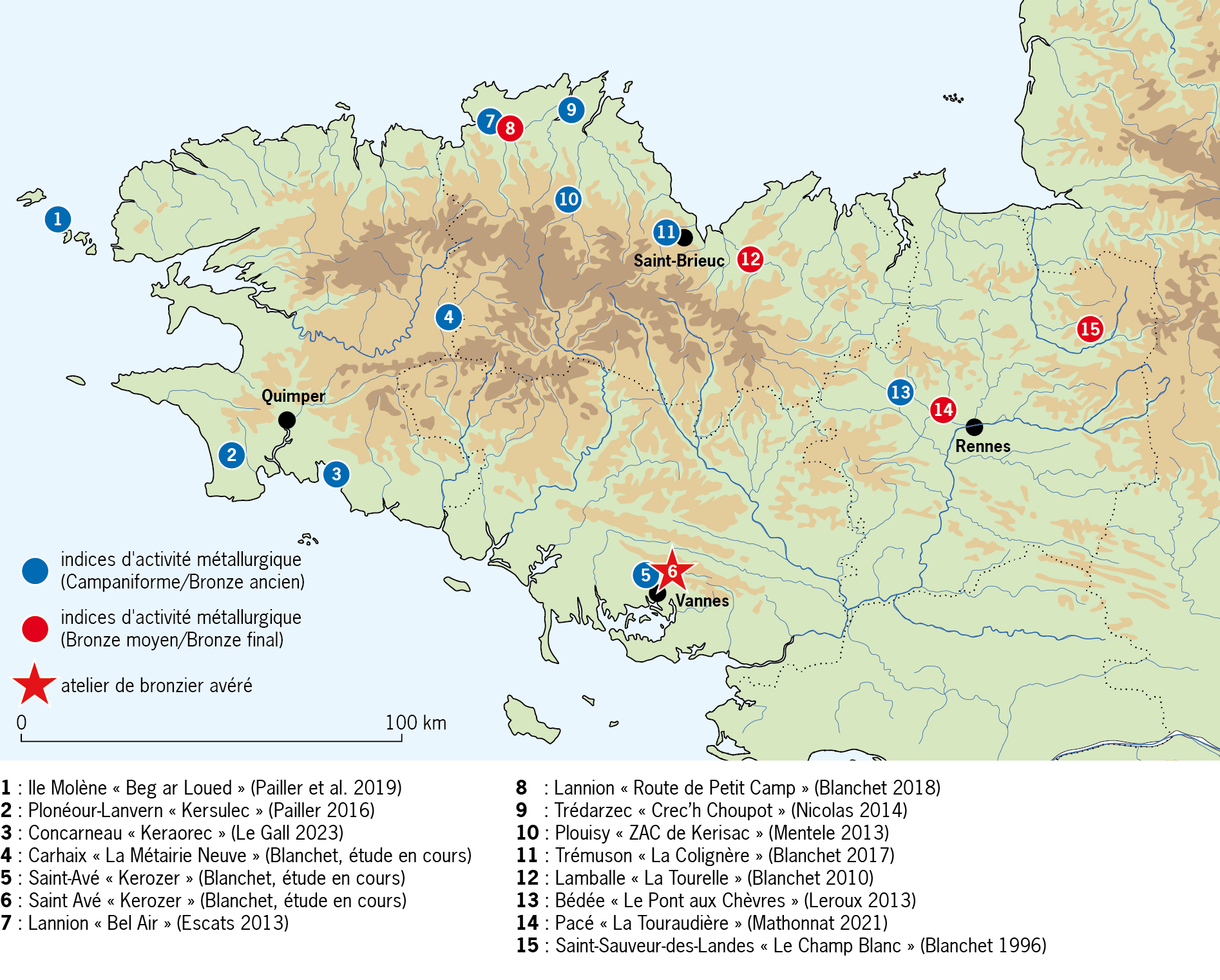

Un inventaire préliminaire de ces découvertes récentes montre que les indices de productions et d’activités métallurgiques sont présents sur un certain nombre de sites. Ils concernent l’ensemble de l’âge du Bronze depuis le Campaniforme/Bronze ancien jusqu’au Bronze final et couvrent également l’ensemble de la région.

Indices d’activités métallurgiques de l’âge du Bronze récemment reconnus en Bretagne (carte non exhaustive).

DAO : © S. Jean, Inrap.

La plupart de ces indices sont retrouvés sur les sites d’habitats, notamment des habitats groupés campaniformes comme celui de Keraorec à Concarneau (Le Gall, 2023) ou du Bronze final comme celui de la Route de Petit Camp à Lannion (Blanchet 2018). On les observe aussi sur des habitats délimités par une enceinte, considérés comme des sites élitaires, des cœurs de territoire, à l’image des sites de Bel Air à Lannion (Escats, 2013) ou de la Tourelle à Lamballe (Blanchet, 2010).

Néanmoins, les ateliers avérés de bronzier restent encore exceptionnels. Seul l’ensemble découvert en 2022 sur le site de Kerozer à Saint-Avé peut être considéré comme tel. Installé au sein d’un habitat groupé du Bronze final, il est constitué d’un petit bâtiment sur poteaux à l’avant duquel se trouve une structure de combustion complexe. Les niveaux de soles rubéfiées, les parois de four, un fragment de tuyère, les fragments de moules qui y ont été découverts témoignent de son utilisation en tant que four de métallurgiste. A quelques mètres et à l’intérieur du bâtiment se trouvait un petit dépôt métallique constitué d’une douzaine d’objets tous fragmentés. Leur association avec le bâtiment et le four de métallurgiste suggère que nous sommes en présence d’une petite réserve de métal destiné à la refonte.

Saint-Avé « Kerozer » (Morbihan). Une des maisons rondes de l’habitat groupé qui en compte huit au total.

© S. Blanchet, Inrap.

Saint-Avé « Kerozer » (Morbihan). Dépôt d’objets en alliage cuivreux découvert au sein de l’atelier de Bronzier.

© M. Mélin, SDAM du Morbihan

Saint-Avé « Kerozer » (Morbihan). Plan de l’atelier de bronzier daté du Bronze final 3.

DAO : © P. Pihuit, Inrap.

La recherche d’indices de production métallurgique doit bien sûr être poursuivie et approfondie. Confrontés aux nombreuses données déjà obtenues sur l’habitat et plus largement aux données sur l’occupation du sol, ces sites de productions devraient participer à une meilleure compréhension de l’organisation territoriale et de la structuration socio-économique des populations de l’âge du Bronze armoricain.