Vous êtes ici

La Baume Auriol, une grotte médiévale fortifiée au sommet du cirque de Navacelles (Hérault)

Une opération de diagnostic a été menée sur la grotte fortifiée de la Baume Auriol sur prescription de la Drac Occitanie par les archéologues de l’Inrap, en amont d’un projet de réaménagement et de mise en sécurité du site par la Communauté de Communes du Lodévois et Larzac, propriétaire du site. Cette étude a remis en valeur un phénomène peu documenté dans l’arrière-pays héraultais, celui des grottes fortifiées médiévales. Pendant les JEA 2025 le site sera ouvert et des visites guidées de la grotte seront proposées par l'Inrap.

La Baume Auriol

Le site tire son nom de l’occitan : baume, balma, bauma – qui désigne aussi bien une grotte qu’un abri sous roche – et de celui de la famille Auriol, détentrice de biens et de droits dans le secteur de Saint-Maurice Navacelles entre le XIe et le XVe siècle et nommée par plusieurs inscriptions dans le cartulaire (recueil d’actes) de l’abbaye de Gellone. Les premières mentions connues à ce jour datent de 1217 et 1223 – on parle alors de Balma de Aurioli, qui devient dès la seconde moitié du XIIIe siècle, Balma Aurioli – et semblent alors désigner avant tout la grotte et non le manse (exploitation agricole), tandis qu’aujourd’hui « la Baume Auriol » désigne tout à la fois la grotte et le mas qui abrite la Maison du Grand Site du Cirque de Navacelles.

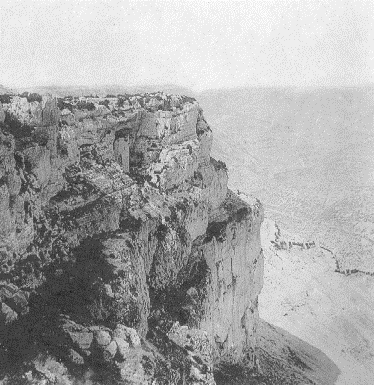

À flanc de falaise du cirque de Navacelles, une grotte à 300 mètres de haut.

© Justin Galant

Une localisation dans un cadre exceptionnel

La Baume Auriol s’inscrit dans le contexte géologique particulier du cirque de Navacelles. Elle domine en effet le méandre aujourd’hui abandonné – en raison de l’érosion de la rivière et du dépôt de tuf dans son lit – de la Vis, dont le cours a commencé à inciser la roche il y a 10 millions d’années. La rivière a déroulé son tracé de façon irrégulière, formant une succession de méandres, spectaculaires lorsqu’on les observe depuis les causses. Le canyon ainsi constitué sépare en effet deux plateaux : le Causse de Blandas, au nord, et le Causse du Larzac, au sud. C’est dans la partie supérieure de ce dernier, en calcaires lités que la Baume Auriol surplombe le cirque, à une hauteur de près de 300 m.

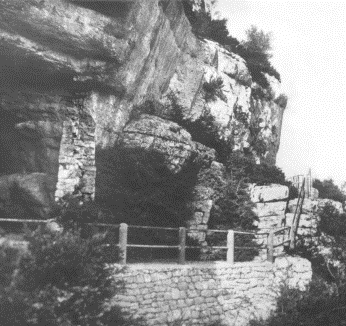

Vue de l’ancienne fortification avant sa destruction, extraite de l’Histoire des Communes de l'Hérault, 32e volume, Canton du Caylar, auteur et date inconnus.

Une grotte à l’histoire mouvementée

La cavité naturelle résulte d’une évolution géologique plus ancienne que le creusement des gorges de la Vis. On y accède aujourd’hui par un passage consécutif à l’érosion du plateau qui a recoupé le conduit souterrain ancien. Le couloir d’accès long de 28 m, découche dans un élargissement qui forme une salle de 12 m de long. Auparavant naturellement comblé par des dépôts massifs de calcaire gélifié, excavés lors des différents aménagements modernes de la grotte, le sol de la cavité est composé de sédiments meubles partiellement recouverts de dalles effondrés de la voûte.

Un mur de fermeture de la grotte, élevé au Moyen Âge, est conservé en place jusqu’au milieu du XXe siècle, période durant laquelle le propriétaire d’alors le fait détruire en partie pour aménager un belvédère à flanc de corniche. Pour construire la plate-forme sécurisée depuis laquelle la vue sur le cirque se promet unique, les matériaux sont à portée de main : les moellons de l’ancien mur sont déposés et immédiatement réutilisés.

Carte postale de l’ancien belvédère, autour des années 1950.

© éditions Lucien Scheitler

La redécouverte de la grotte par l’archéologie

L’étude des portions du mur de fermeture encore en place sur des longueurs et des hauteurs restreintes témoigne de la qualité de la construction, qui se caractérise par l’emploi d’un bel appareil de moellons en calcaire, soigneusement calibrés et assisés, et l’utilisation de pierres taillées dans du tuf pour l’arc des fenêtres, dont l’une est en partie visible.

L’observation des parois, menée à l’instar d’une étude de bâti, a permis de révéler le creusement d’une petite niche – dans laquelle devaient être posées des chandelles qui assuraient l’éclairage de la salle – et des trous d’encastrement de poutres, support d’un plancher restitué et d’une toiture qui protégeait les habitants du suintement des eaux d’infiltration. Le piédroit d’une porte ouverte en hauteur est conservé, et cette ouverture mène à un escalier taillé dans le rocher, qui donne accès au plancher. Depuis l’extérieur, l’accès à la porte en hauteur se pratiquait quant à lui par de très probables escaliers et passerelle en bois.

Escalier taillé dans le rocher en 2008.

© CDS34, A. Bergeret, Inrap, UMR 5140

À l’intérieur, les sondages sédimentaires ont révélé des sols d’occupation en terre et un niveau d’abandon, localisés dans la salle. Ces niveaux contenaient des charbons de bois, de la céramique, des tuiles canal et des restes de faune (porc et brebis). Deux datations par le radiocarbone sur des restes fauniques ont permis de dater l’occupation dès le XIe-XIIe siècles, et ainsi de cerner la phase de construction du mur de fermeture, apportant une réponse à une problématique scientifique centrale. En effet, si l’édification d’une fortification était un privilège réservé à une élite aristocratique (droit étendu aux vassaux du seigneur supérieur à partir du XIIe siècle, c’est ce que l’on appelle le jus munitionis), aucun texte ne précise qui a fortifié la grotte « Auriol ». Bien que l’édificateur soit à ce jour inconnu, cet aménagement qui surplombe un passage reliant les deux versants du cirque, par sa datation à une époque durant laquelle les diocèses de Lodève et de Nîmes se confrontaient (la Vis constituant une limite), peut ainsi être interprété comme un signe de pouvoir combiné à une fonction de refuge.

Restauration en 2008.

© CDS34, A. Bergeret, Inrap, UMR 5140

… Dans le cadre d’un projet de restauration et de valorisation

L’étude de bâti réalisée par l’Inrap a permis à l’architecte Frédéric Fiore et son équipe de ne rien laisser au hasard lors de la restauration du site. Ainsi, du choix des matériaux à la position des ouvertures, le maître d’œuvre s’est appuyé sur les données archéologiques, et certains éléments exhumés dans les sondages ont pu être replacés, tel l’arc en tuf d’une baie qui éclairait la pièce accessible par l’escalier. La Baume Auriol désormais restaurée dialogue ainsi avec la grotte du Roc du Midi, localisée en face, dans le cadre majestueux du cirque de Navacelles.

Vue intérieure de la grotte restaurée.

© Léna Faury

Le Belvédère de la Baume Auriol aux Journées européennes de l'archéologie (JEA) 2025

Pendant les JEA 2025 le site sera ouvert et des animations particulières auront lieu le dimanche 15 juin. Plus d'information sur journees-archeologie.eu

Contrôle scientifique : Service régional de l’archéologie (Drac Occitanie)

Recherche archéologique : Inrap

Responsable scientifique : Agnès Bergeret, Inrap