Vous êtes ici

Un Samaku à Kourou : biographie d’une grande jarre

Le Centre spatial guyanais présente une exposition permanente consacrée aux vestiges précolombiens et amérindiens découverts à Kourou, à l’occasion des aménagements de la zone de lancement de Soyouz et d’Ariane VI. Retour sur ce premier projet d’exposition du patrimoine amérindien guyanais avec Lynda Obydol du Centre national d’études spatiales (CNES) et Matthieu Hildebrand, ingénieur au service d’archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.

Pourquoi une exposition sur l’archéologie précolombienne et amérindienne au Centre spatial guyanais ?

Lynda Obydol : Cette exposition est née d’un partenariat entre l’Inrap, le CNES et la Direction des Affaires culturelles de Guyane. Depuis les années 1960, de nombreuses découvertes archéologiques ont été faites dans le cadre des projets d’aménagements menés sur l’emprise du Centre spatial guyanais (CSG) qui s’étend sur 700 km2 avec 50 km de bande côtière. Les opérations d’archéologie préventives les plus récentes ont été réalisées à 10 ans d’écart. Une première opération a eu lieu dans les années 2004-2005 autour du projet de construction du pas de tir de la fusée Soyouz, une seconde dans les années 2014-2015, autour du projet de construction du pas de tir d’Ariane 6. Pour construire un pas de tir, on ouvre une carrière de sable, ce qui nécessite un dossier administratif et un diagnostic d’archéologie préventive.

Vue aérienne du site, Centre Spatial Guyanais

Aéroprod Amazonie

Vue aérienne des fouilles dans la carrière Eva

VIDELIO, P. Baudon

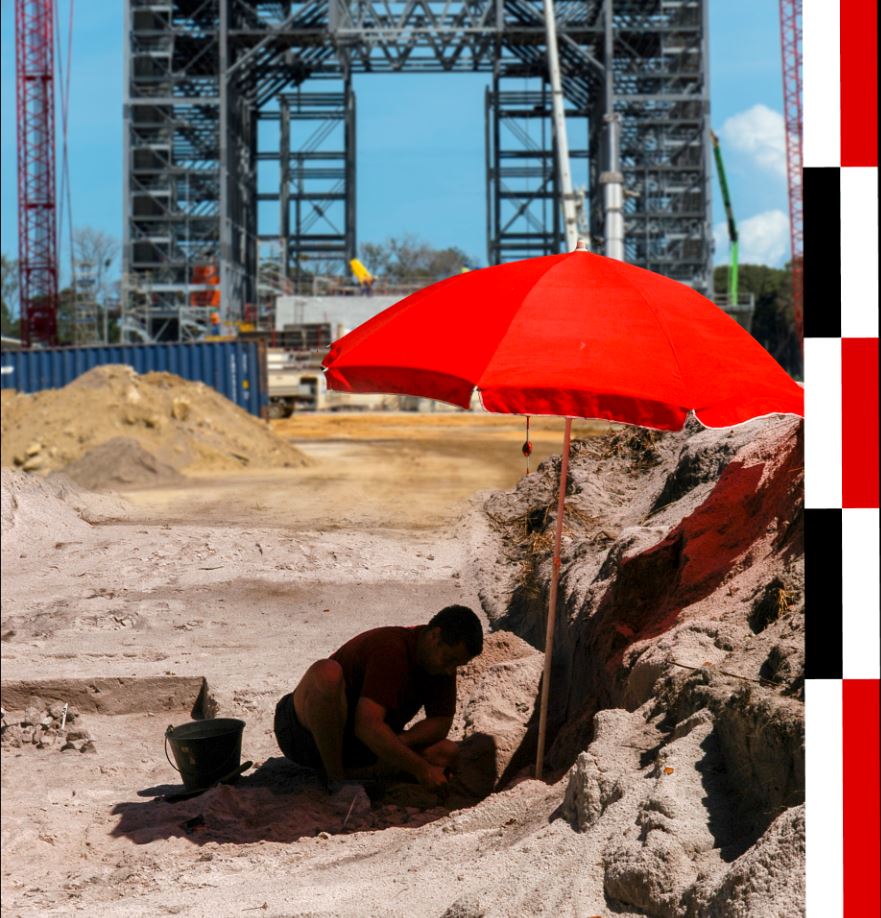

Sondage en contexte de savane, carrière Léa

Sandrine Delpech, Inrap

En 2005, le CNES avait organisé une présentation temporaire en partenariat avec l’Inrap. Cette collaboration fructueuse a grandement inspiré le projet d’une exposition pérenne au CSG avec le concours de l’Inrap et de la DAC. De plus, les fouilles de Luna, en 2014-2015, ont éclairé sous un jour nouveau les résultats des fouilles précédentes. Sur le site de Luna, les archéologues de l’Inrap ont identifié une couche intermédiaire qu’ils n’avaient pas trouvée en fouillant la carrière Eva dix ans plus tôt. Cela a suscité davantage encore l’envie de présenter ces résultats de façon accessible au grand public. Jusqu’ici, nous n’avions jamais présenté de façon permanente des résultats de fouilles archéologiques. C’est une première et c’est unique en Guyane.

Depuis quand cette exposition est-elle ouverte au public ?

Lynda Obydol : En août 2019 dans le cadre de la journée internationale des peuples autochtones, nous avons présenté l’exposition en avant-première au Grand Conseil Coutumier de Guyane, une instance qui réunit les autorités autochtones du territoire. Puis en septembre 2019, les Journées européennes du Patrimoine ont été l’occasion d’inaugurer cette exposition et de l’ouvrir au grand public. Ainsi, nous avons accueilli des scolaires de presque tout le littoral guyanais, depuis Matoury jusqu’à Saint-Laurent-du-Maroni en passant par Cayenne et Kourou. Au total, près de 700 visiteurs ont découvert l’exposition en 2019. Les réactions sont très positives. Plus de 80% des visiteurs sont des habitants de la Guyane. Parmi eux, quelques-uns des 1700 salariés de la base qui sont curieux de découvrir autrement leur lieu de travail. L’année 2020 et le contexte sanitaire ont mis un coup d’arrêt à cette dynamique. Cependant, l’exposition a été rouverte en septembre 2020 lors des Journées européennes du Patrimoine avec près de 115 visiteurs les samedi et dimanche matin.

Quelle est la chronologie des objets archéologiques trouvés au CSG et présentés dans l’exposition ?

Matthieu Hildebrand : Des sites très différents sont présents sur le domaine du centre spatial Guyanais, allant des champs surélevés à des villages amérindiens des XVIIe-XVIIIe siècles. Seuls deux d’entre eux, Eva 2 et Luna, relativement proches géographiquement, ont fait l’objet de fouilles archéologiques préventives. Ces deux sites se trouvaient dans des secteurs de carrière dont la géomorphologie et la structuration du substrat étaient relativement similaires. Ils ont d’ailleurs révélé une succession de vestiges archéologiques analogues. La partie inférieure de la stratigraphie a révélé des occupations très anciennes, de plusieurs millénaires avant notre ère, qui se matérialisent par une petite production céramique, des produits de débitage et des amas pierreux. Ces derniers sont probablement des structures de cuisson dont une restitution est proposée dans l’exposition. La partie supérieure de la stratigraphie rend compte pour sa part d’une occupation plus récente entre le XVIIe et le XVIIIe siècle et peut être même un peu au-delà. Les différentes opérations archéologiques menées dans ce secteur ont aussi laissé transparaître une occupation intermédiaire entre 900 avant notre ère et 1500 de notre ère mais, en l’absence de fouilles, sa nature n’est pas encore correctement appréhendée.

Structures en pierre, niveau ancien

Sandrine Delpech, Inrap

Vue large de mobilier en place, niveau mésoindien, carrière S1-Luna

Sandrine Delpech, Inrap

Dispersions importantes de fragments de céramiques, XVIIe-XVIIIe siècles

P. Brouard, Inrap

Parmi les objets archéologiques présentés dans l’exposition figure une très grande jarre…

Lynda Obydol : Cette jarre de 80 cm de diamètre avait fait l’objet d’un premier remontage avant d’être entièrement démontée et stockée dans les réserves de la Direction des affaires culturelles (DAC) de Guyane. À l’origine, deux grandes jarres ont été découvertes, dont l’une servait de réceptacle et l’autre de couvercle. Les deux objets ont été à nouveau entièrement remontés par Marina Biron (Inrap) en décembre 2019. Le CNES a financé la restauration par Béatrice Jacotot de la plus grande jarre, le réceptacle. C’est un objet très fragile qui est chargé d’histoire, son dernier usage étant funéraire. C’est le clou de l’exposition car il n’est pas commun de présenter un objet d’un tel volume. Une fois la restauration terminée, il a fallu organiser le transport de cet objet sur les 70 km qui séparent les locaux de l’Inrap à Cayenne – où la restauration a eu lieu – du lieu de l’exposition. Pour cela, nous avons construit une caisse spéciale et fait appel à un camion utilisé pour le transport des satellites, avec climatisation et des vérins hydrauliques pour amortir les à-coups de la route, dans le respect des normes du transport des œuvres d’art. Il a fallu aussi concevoir une vitrine et un socle sur mesure pour présenter l’objet de façon sécurisée, tout en restant discret.

Dans quel contexte archéologique a-t-on découvert cette grande jarre ?

Matthieu Hildebrand : Elle a été découverte en 2005 lors de la fouille du site Eva 2 qui était dirigée par Martijn Van Den Bel (Inrap). Ce très grand conteneur était utilisé en réemploi dans un contexte funéraire d’inhumation secondaire en fagot. Il avait été déposé dans une fosse profonde et recouvert d’une autre jarre de dimension et de morphologie comparable mais placée à l’envers. Ces deux pièces massives s’étaient naturellement affaissées et fragmentées en raison des différentes contraintes inhérentes à l’enfouissement et à l’agressivité du substrat encaissant. Le col de la jarre restaurée manquait alors que son corps était archéologiquement complet. La raison de cette lacune n’est pas définie. Elle peut être liée à un geste volontaire ou à une dégradation en lien avec son utilisation antérieure comme conteneur à liquide ou de stockage. En effet, cette sorte de conteneur est fragile, grand, lourd et donc risqué à déplacer. Ses parois internes étaient très dégradées en raison vraisemblablement de la corrosivité des liquides que l’on y stockait lors de son usage domestique.

Quelle est la fonction de ce type d’objet ?

Matthieu Hildebrand : Ce genre de grande jarre peut contenir plusieurs dizaines de litres de liquide et l’ethnographie nous apprend qu’il est employé à l’échelle familiale dans le secteur d’habitation, notamment pour stocker de l’eau et des bières de manioc plus ou moins alcoolisées que l’on appelle trivialement cachiri en Guyane française. Il jouait aussi un rôle prépondérant lors des fêtes communautaires et pouvait faire l’objet d’un réemploi funéraire pour y entreposer un défunt ou ses ossements. Dans le cas de la jarre du site d’Eva 2 les restes du défunt était accompagnés de différents dépôts : plusieurs milliers de perles de verre européennes et une cruche rhénane connue sous le nom de « Bartmann » ou « Bellarmine », produite dans la région de Cologne au XVIIIe siècle.

Cruche en grès rhénan du type Bartmann associé aux deux jarres qui formaient la tombe.

© CNES

Des ossements ont donc été conservés ?

Matthieu Hildebrand : Oui, alors qu’il est très exceptionnel de faire des découvertes d’ossements non-carbonisés en Guyane, car les conditions pédologiques et édaphiques sont peu propices à la conservation des vestiges osseux. La dégradation des ossements repose en effet sur une combinaison de facteurs, associant la forte acidité des sols, des cycles humectation-dessiccation très prégnants et des activités racinaires et radicellaires qui peuvent favoriser la détérioration de la corticale osseuse. Cette situation occasionne une très forte carence des connaissances sur les pratiques funéraires, sur la consommation des espèces animales et invisibilisent aussi certaines productions artisanales. Dans le cadre de la sépulture en jarre d’Eva 2, le conteneur céramique a eu un effet tampon et limité la dissolution des quelques ossements qui y avaient été déposés.

Comment cette grande jarre a-t-elle été fabriquée ?

Matthieu Hildebrand : Elle a été entièrement montée au colombin (céramique non tournée, superposition de boudins d'argiles), une tradition technique partagée par l’ensemble des groupes archéologiques et ethnologiques de Guyane française. La métaphase céramique incorpore des inclusions d’écorces brûlées que l’on retrouve également dans la production céramique des peuples Palikwene et Kali’na sous le nom de kwépi ou kwep. La cuisson a été réalisée en meule, vraisemblablement ouverte : les pièces à cuire sont recouvertes de combustible ligneux et le temps de cuisson correspond au temps de combustion de la structure. C’est une technique assez ordinaire, efficace et rapide, qui prévaut encore de nos jours. Avec ce dispositif, les poteries sont soumises à des température de cuisson hétérogènes, en fonction de leur position dans la structure, ce qui peut engendrer des différences de conservation ou de tenue de l’objet dans le temps, notamment après son enfouissement. Dans certains cas, la température de cuisson est insuffisante pour atteindre une métaphase céramique homogène et stabilisée, rendant la production très sensible aux liquides.

Cette jarre est aussi nommée « Samaku ». D’où vient ce nom ?

Matthieu Hildebrand : Ce nom est emprunté au peuple premier Kali’na, installé sur la plaine côtière de Guyane française, qui était autrefois désigné sous l’ethnonyme Galibi. Les archéologues disposent de sources écrites concernant cette population, ce qui a permis de faire un rapprochement entre les découvertes archéologiques les plus récente et l’occupation ethnohistorique mentionnée dans ce secteur depuis le début du XVIIe siècle. Ainsi, les sites Eva 2 et Luna, présentent-ils des manifestations que nous attribuons par prudence à un « groupe archéologique », mais qui se rapprochent de celles de la population ethnohistorique Galibi que les premiers Européens ont mentionnée et côtoyée quand ils sont arrivés sur la plaine côtière de Guyane. Cet ensemble d’informations permet d’appliquer le nom vernaculaire « Samaku » à ces grandes jarres, même si la morphologie des différents modèles connus pour le XXe siècle diffère légèrement. C’est un objet rare au sens où l’archéologie n’en a pas mis au jour des dizaines d’exemplaires, mais qui reste relativement commun et d’utilisation quotidienne. L’ethnographie nous indique qu’il sert à contenir et à fabriquer du cachiri (Kasili) pour les réunions festives, mais aussi à conserver de l’eau. Il a également pu servir à protéger d’autres aliments comme le manioc transformé en grains ou en galettes dans le cadre de la maisonnée. Il faut sans doute le considérer comme un objet intrinsèquement polyvalent, bien avant même son utilisation comme urne funéraire.

Vu son usage et sa fragilité, n’est-il pas étonnant que cette jarre ait été réutilisée en tant qu’urne funéraire ?

Matthieu Hildebrand : L’ethnographie fournit quelques des pistes, loin d’être totalement transposables toutefois pour les périodes archéologiques, sur les significations culturelles qui peuvent sous-tendre les pratiques funéraires. La gestion de la mort et du souvenir des défunts dans les sociétés amérindiennes de Guyane repose sur des constructions spirituelles spécifiques à chaque culture, dans lesquelles l’esprit du défunt peut jouer un rôle néfaste ou bienfaisant selon la phase du deuil. L’accomplissement de rituels reste nécessaire pour le libérer du monde des vivants. La charge émotionnelle propre à son souvenir est aussi un facteur prégnant, qui pousse à détruire et se séparer de ses biens terrestres. C’est peut-être ce cas de figure qui a prévalu à la présence de nombreuses perles en verre et d’une bouteille en grès rhénan dans la sépulture. Il convient de souligner le caractère très lacunaire des restes du défunt. Le traitement funéraire antérieur à leur enfouissement nous est totalement inconnu.

Cette jarre était-elle associée à d'autres objets en céramique ?

Matthieu Hildebrand : Les deux samakus, l’un servant de réceptacle et l’autre de couvercle, étaient associés à une cruche en grès rhénan du type Bartmann dont certains fragments ont été découverts en dehors de la sépulture. Ce type de récipient, très résistant et imperméable, était produit dans la région de Cologne. Il apparaît en Europe du Nord à partir de la fin du Moyen Âge et est très vite adopté pour le stockage et le transport des liquides, tels que les vins, les spiritueux, les cidres ou les bières. Les grès rhénans constituent une production économique importante qui véhicule parfois une forme rudimentaire de propagande politique et religieuse. Un homme barbu y est représenté dès le milieu du XVe siècle. Il se réfère à un personnage mythologique du folklore de l’Europe du nord dont l’aspect va progressivement tendre vers une forme grotesque. Cette représentation prend une nouvelle signification à partir du XVIIIe siècle en renvoyant au portrait du cardinal Robert Bellarmin, opposant au protestantisme et prônant, ironiquement, le renoncement à l’alcool. Ces cruchons, nommés pour l’occasion bouteilles de sorcières, sont aussi employés pour des pratiques magiques en Europe et en Amérique du Nord. Dans notre cas de figure, c’est sans doute un objet isolé, détaché de toute considération idéologique ou occulte européenne, dont on peut se plaire à imaginer qu’il a traversé l’Atlantique avec son propriétaire et qu’il a été échangé, autour du XVIIe-XVIIIe siècles, avec un membre de cette communauté amérindienne occupant le site d’Eva 2, voire avec l’individu inhumé dans la sépulture.

Quels sont les autres objets archéologiques qui sont présentés au CSG ?

Lynda Obydol : Sont exposés de nombreux objets du quotidien partiellement remontés, des objets en fer, de la céramique européenne, qui attestent des échanges entre Amérindiens et colons. Nous présentons aussi des matériaux lithiques, des cailloux polis pour faire des haches, des meules et une grande demi-plaque de cuisson – sans doute l’un des objets les plus anciens jamais trouvés en Guyane - qui est encore en expertise et que l’on peut voir seulement en photo avec une mise en situation. Des milliers de perles en verre ont été trouvées sur les sites d’Eva et de Luna, dont une toute petite partie est exposée dans toute sa diversité. Un collier de plusieurs rangs a été remonté pour montrer comment ces perles étaient utilisées.

Platine en pierre partielle, carrière S2-Luna, Kourou, Guyane.

Sandrine Delpech, Inrap

Tamisage de sépulture, niveau XVIIe-XVIIIe siècle

l. Bernard, Inrap

Matthieu Hildebrand : Les perles en verre apparaissent comme monnaie d’échange avec les populations amérindiennes dès le début du XVIe siècle. Une très large part de la production provient de Venise et de Bohème, avant l’émergence de manufactures hollandaises, anglaises et même françaises à partir du XVIIe siècle dont l’objectif était de court-circuiter ces très grands centres de production. Les perles en verre, nommées « rassades » ou « verroterie », pouvaient être offertes en cadeau pour gagner la confiance des populations rencontrées, mais participaient aussi à un système d’échanges déséquilibré et inéquitable, permettant d’acquérir des produits dont la valeur économique est largement supérieure. Elles servaient à la fabrication de colliers, de bracelets, de ceintures et de tabliers arborant une symbolique culturelle. Les perles exposées appartenaient à d’anciennes parures inhumées avec le défunt. Elles sont très représentatives des échanges opérés entre les colons européens et les peuples premiers d’Amérique du Nord et du Sud.

Les Amérindiens sont-ils sensibles à cette mise en valeur de leur patrimoine et de leur histoire ?

Lynda Obydol : Les représentants des autorités coutumières amérindiennes nous ont témoigné combien ils ont apprécié l’invitation à découvrir l’exposition en avant-première. Ils y ont vu une forme de reconnaissance de leur statut de peuples premiers en Guyane. Cette exposition permanente leur offre un accès à une partie encore très peu documentée de leur histoire, une histoire qui est surtout de l’ordre de la connaissance orale. Lors de l’inauguration, nous avons recueilli des témoignages émouvants. Ces objets ont évoqué de nombreux souvenirs aux chefs coutumiers présents. Une cheftaine de village à Iracoubo se rappelait des légendes racontées par ses grands-parents qui parlaient d’anciens rites funéraires évoqués dans l’exposition.

Cette exposition suscite un fort intérêt chez les communautés amérindiennes de Guyane. Nous recevons des demandes d’associations de différents villages pour visiter l’exposition ou pour mettre en place une exposition itinérante. C’est un projet sur lequel on va pouvoir travailler, la difficulté étant que les objets sont fragiles et ne peuvent être déplacés de village en village. Il est aussi question de faire un livret de l’exposition traduit en plusieurs langues y compris les six langues autochtones de Guyane.

- Pourquoi une exposition sur l’archéologie précolombienne et amérindienne au Centre spatial guyanais ?

- Depuis quand cette exposition est-elle ouverte au public ?

- Quelle est la chronologie des objets archéologiques trouvés au CSG et présentés dans l’exposition ?

- Parmi les objets archéologiques présentés dans l’exposition figure une très grande jarre…

- Dans quel contexte archéologique a-t-on découvert cette grande jarre ?

- Quelle est la fonction de ce type d’objet ?

- Des ossements ont donc été conservés ?

- Comment cette grande jarre a-t-elle été fabriquée ?

- Cette jarre est aussi nommée « Samaku ». D’où vient ce nom ?

- Vu son usage et sa fragilité, n’est-il pas étonnant que cette jarre ait été réutilisée en tant qu’urne funéraire ?

- Cette jarre était-elle associée à d'autres objets en céramique ?

- Quels sont les autres objets archéologiques qui sont présentés au CSG ?

- Les Amérindiens sont-ils sensibles à cette mise en valeur de leur patrimoine et de leur histoire ?