Vous êtes ici

Nouvelles données sur le village néolithique du Tiergé à Rosières-près-Troyes (Aube)

Au lieu-dit « le Tiergé », à environ 200 m au nord du Triffoire, un affluent de la Seine, l'Inrap a mis au jour une occupation du Néolithique ancien (5300 - 4800 av. J.-C.) sur une surface de 3500 m2. Une érosion importante, partiellement due à l’exploitation agricole de la parcelle, affecte inégalement les vestiges de cette occupation qui semble avoir présenté une grande importance à l'échelle régionale.

Un diagnostic archéologique réalisé en 2010 avait mis en évidence, sur 2,8 ha, un habitat du Néolithique ancien, un potentiel habitat du Bronze final et une potentielle occupation domestique du Hallstatt. En 2015, une première phase de fouille sur une surface de 4000 m2 au nord de l’emprise récemment fouillée, avait confirmé l’étendue de l’habitat du Néolithique ancien, matérialisé par au moins deux plans de maison et une sépulture à inhumation dotée d'un riche assemblage mobilier. Une importante batterie de silos du second âge du Fer avait été également mise au jour.

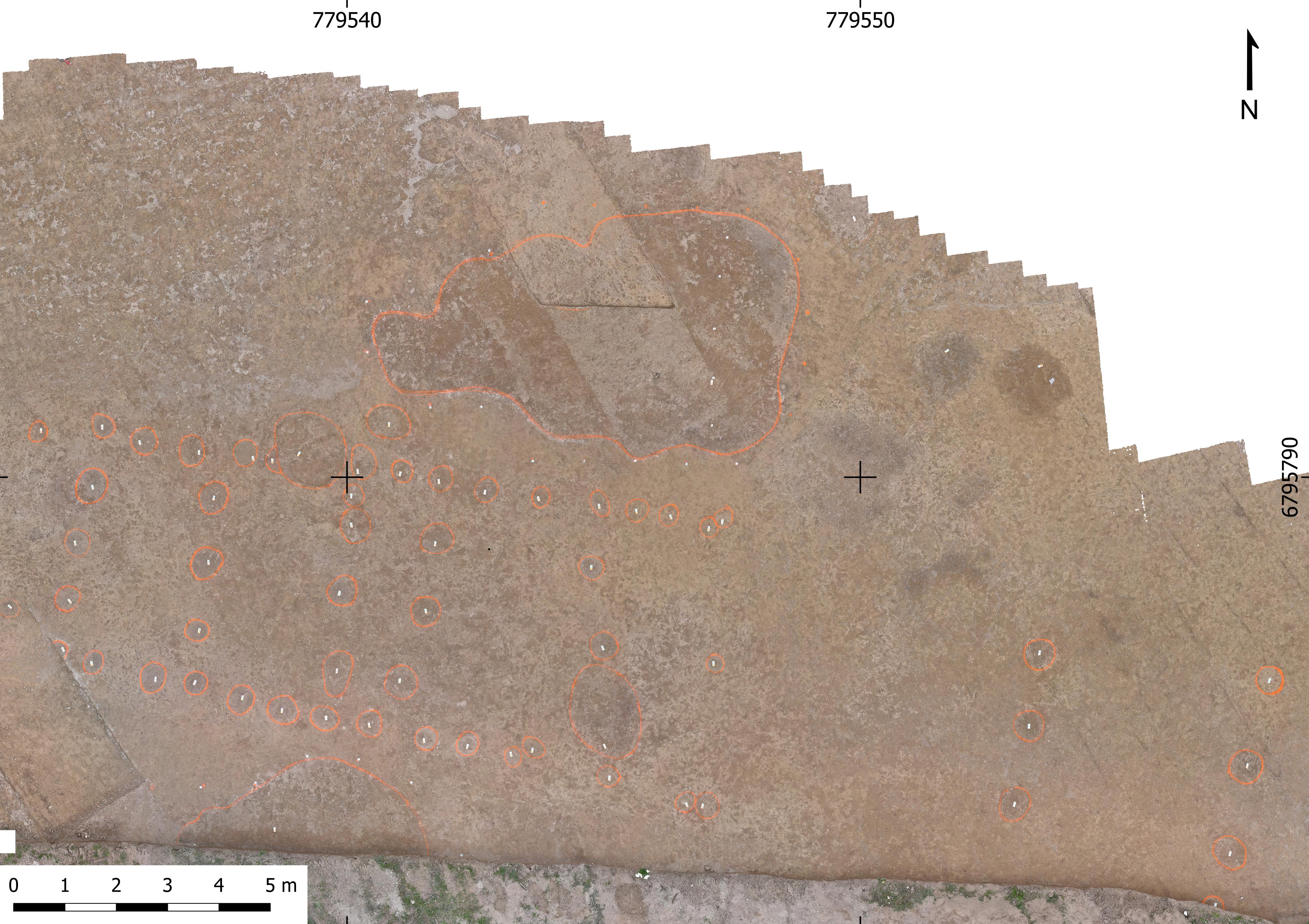

La deuxième phase de fouille, réalisée en mars et avril 2025, se situe au nord des plans de bâtiment « danubien » (semblables à ceux construits dans la vallée du Danube par les premiers colons européens) les mieux conservés mis au jour lors du diagnostic. Un, voire deux nouveaux bâtiments ont été mis au jour lors de cette fouille, présentant un niveau de conservation très inégal (fig.1). L'un apparaît complet et est composé d’une quarantaine de trous de poteau (fig.2,3). La maison mesure environ 10 m de long. Son espace interne est bipartite et rythmé par 5 tierces. Elle est accompagnée de deux fosses latérales, une au nord et une au sud.

Vue depuis le sud-est du bâtiment 1, avec les trous de poteau fouillés à 50%.

© Q. Thomas, A. Marty, Inrap, 2025

Le deuxième bâtiment a été identifié à quelques mètres au sud-est du premier, dans la zone de l’emprise présentant le degré d’érosion le plus important. Ici, seules deux tierces sont conservées, et les poteaux de paroi et fosses latérales ont disparu. Le comblement très carbonaté des structures invite à les intégrer à l’occupation néolithique reconnue.

Prise de vue zénithale au drone des bâtiments 1 (à gauche) et 2 (à droite). Vue à l’échelle 1/150e.

© D. Duda, Inrap, 2025.

À une vingtaine de mètres au nord-ouest du premier bâtiment, trois fosses pourraient être associées à l’occupation néolithique. À environ 40 m à l’ouest, une grande fosse a livré du mobilier néolithique ancien. Il pourrait s’agir d’une nouvelle fosse latérale, fonctionnant avec une maison située en dehors de l’emprise de l'opération. Un individu a été inhumé dans une structure recoupée par cette fosse, qui pourrait donc dater soit du Néolithique ancien, soit d’une période antérieure.

Vue depuis le nord-ouest de l’individu inhumé dans une fosse (F121).

© S. Paris, Inrap, 2025

Outre l’occupation néolithique, la fouille a mis en évidence une série de quatre fosses profondes à profil « en V ». Leur datation est pour l’instant indéterminée. Dans la région, ce type de structures est attesté depuis le Mésolithique ancien jusqu’à l’âge du Bronze ancien.

Un petit ensemble de fosses des âges des Métaux a également été mis au jour. Deux d’entre elles contenaient des vases de stockage a priori en position primaire. L’une des fosses est très érodée. La deuxième, conservée sur une quarantaine de centimètres, a livré un important lot de céramique en plus du contenant « en place ».

Vue depuis le sud de la première phase de démontage d'un assemblage céramique protohistorique contenu dans une fosse (F59).

© S. Paris, Inrap, 2025

Quelle attribution culturelle pour le village du Tiergé ?

Une des principales questions est celle de la datation et attribution culturelle de ce village. Les rares éléments de mobilier mis au jour lors du diagnostic semblaient indiquer une occupation du groupe de Villeneuve-Saint-Germain (VSG), tandis que les maisons et la sépulture mises au jour lors de la première phase de fouille sont à rattacher à la phase finale du Rubané du bassin de la Seine. S'il semble probable que toutes les maisons identifiées n’ont pas été occupées de façon synchrone, s'agit-il pour autant d'un village occupé (de façon continue ou pas) par des populations rubanées, puis du groupe de Villeneuve-Saint-Germain ? Ce cas de figure est très rare mais cette hypothèse est à explorer.Si certaines structures restent lisibles sur le terrain naturel, les comblements supérieurs ont été détruits par des phénomènes érosifs. Or, ces derniers pourraient avoir été riches en mobilier car un nombre non négligeable de pièces lithiques ont été observées dans les terrains fraîchement labourés autour de l’emprise fouillée. Par contraste, les structures néolithiques sur l’emprise se sont révélées particulièrement pauvres en objets ou fragments d’objets, rendant délicat le phasage du site qui nécessitera une série de datations radiocarbone.

À la sortie du terrain néanmoins, la fosse latérale nord apparaît comme un lieu de rejet préférentiel du mobilier lithique. Il est possible que l’assemblage mis au jour soit suffisant pour aborder la question des activités réalisées au sein de la maisonnée, ce qui pourrait appeler une étude tracéologique sur toute ou une parte de l’outillage en silex mis au jour au cours de l’opération.

Plan au 500e de la fouille de Rosières-près-Troyes.

© Sophie Grisard et Astrid Marty, Inrap, 2025

L’environnement du village

Des fosses profondes à profil « en V » ont été mises en évidence un peu à l’écart des maisons néolithiques. L’interprétation la plus courante avancée pour ce type de fosses, très fréquente dans la région, est du domaine de la cynégétique. De ce fait, le lien (chronologique dans un premier temps) entre ces fosses et le village apparaît comme un élément important dans la compréhension de l’espace dans lequel ont évolué les populations néolithiques. Dans cette même ligne de réflexion, l’étude des graines carbonisées préservées dans les comblements des structures pourra nous donner des réponses quant à la façon dont les hommes et femmes de l’époque exploitaient leur territoire.

Vue aérienne de la fouille de Rosières-près-Troyes.

© D. Duda, Inrap

L’occupation néolithique de Rosières-près-Troyes « le Tiergé » présente une certaine importance à l’échelle régionale. Les données du diagnostic et de la première phase de fouille, ajoutées à celles de la présente opération laissent présager la présence d’un village (Rubané ? Villeneuve-Saint-Germain ?) composé de 5 et 15 maisons, organisées en trois ou quatre rangées. Le sauvetage réalisé en 1975 par J.-L. Coudrot dans le domaine de l’Essor, à une centaine de mètres au nord-est de l'emprise, avait également livré les restes d’un niveau de sol néolithique.

Le nombre de maisons du village du Tiergé serait donc du même ordre, voire supérieur, à celui du village rubané de Bréviandes « les Pointes et les Grèvottes », situé à environ 2 km à vol d’oiseau de l'emprise, ce qui ferait du Tiergé le plus grand habitat du Néolithique ancien connu dans la plaine de Troyes. La fouille réalisée en 2025 n’aura permis d’explorer qu’une petite portion de cet habitat, mais elle permet de confirmer la place privilégiée que pourrait occuper ce site dans la compréhension du Néolithique ancien régional.

Prescription et contrôle scientifique : Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Grand-Est

Recherches archéologiques : Inrap

Responsable de recherches archéologiques : Astrid Marty, Inrap